10. Du Second Empire à la fin du XIXème siècle

par Danielle MATHIEU-BOUILLON

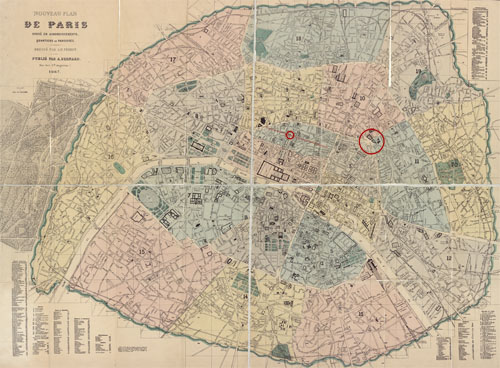

Paris en 1867 - Dans le petit cercle, le Théâtre du Vaudeville en face de la Bourse et le tracé du percement des actuelles rues du 4 septembre et Réaumur, de l'Opéra à la rue Saint-Denis. À droite, dans le grand cercle, la Caserne du Prince Eugène et le Cirque Impérial. Plan de A.M. Perrot ( BHVP) )

L‘urbanisme est la grande affaire du règne de Napoléon III.

Exproprier, niveler, percer, démolir élargir, aligner, lotir, reconstruire en sont les maîtres mots. Le spectacle y paiera son tribut.

Entre 1852 et 1870, les grands travaux du Baron Haussmann, voulus, pour l’essentiel, par l’Empereur, modifient profondément le visage de la capitale. De grandes percées au cœur du vieux Paris ouvrent de nouvelles perspectives soigneusement élaborées. Le tout nouveau chemin de fer incite la population à voyager, à découvrir les bains de mer et leurs bienfaits dont l’impératrice Eugénie lance la mode. L’expansion industrielle fait « monter » vers la capitale ouvriers et gens de maison. La bourgeoisie industrieuse se développe, les immeubles haussmaniens en sont les témoins : entre-sol bas de plafond pour les artisans, premier étage haut de plafond pour les nantis, dernier étage sans le moindre confort, pour les chambres des domestiques. On descend l’échelle sociale en montant l’escalier,

Les théâtres, construits à l’italienne, voient le demi-cercle de leurs salles se resserrer en fer à cheval. Ils sont somptueusement décorés, conçus pour être vus, plus encore que pour voir. Les loges sont le plus souvent réservées aux dames de manière à ce que leurs chapeaux ne gênent pas la visibilité des fauteuils de l’orchestre. Accès et vestibules croulent sous les dorures, les foyers, seuls endroits chauffés à l’époque (les calorifères leur ont donné leur nom ), se chargent de peintures murales, sculptures luminaires et miroirs. Les escaliers sont impressionnants, donnant accès à la salle et au foyer où se presse la classe privilégiée. D’autres escaliers, plus raides, fort éloignés des premiers, moins fastueux, conduisent aux galeries, surnommées poulaillers ou plus poétiquement paradis, réservées au public populaire.

La petite place du Château d’Eau est élargie jusqu’à devenir la future place de la République

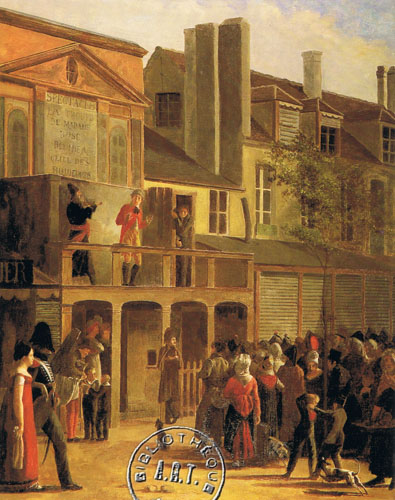

La construction, en 1854, de la caserne du Prince Eugène aussi appelée caserne du Château d’Eau en lieux et places du Waux-Hall d’Eté et du Diorama de Daguerre, appellent la création d’un axe qui la relierait au Fort de Vincennes et entraîne la restructuration complète du secteur. Le percement du boulevard du Prince Eugène ( notre boulevard Voltaire ), celui du boulevard des Amandiers ( notre avenue de la République ), celui du boulevard du Nord ( notre boulevard Magenta ) vont conduire à la transformation de la place du Château d’Eau ( laquelle devait son nom à une fontaine érigée en 1811 ) qui verra sa surface plus que doublée, par l’amputation partielle du boulevard du Temple sur ses 122 premiers mètres, soit la totalité de la partie surnommée le Boulevard du Crime et la destruction des théâtres qui s’y côtoyaient, magnifiées par Prévert et Carné dans Les Enfants du Paradis. Elle deviendra la Place de la République.

Destruction du Cirque Olympique pour le percement

du Bd du Prince Eugène (Bd Voltaire), BHVP.

La Fontaine de Girard, démontée et remplacée par la nouvelle fontaine du Château d’Eau de Davioud, sera remontée aux abattoirs de La Villette où elle est toujours.

La Fontaine de Girard (Musée Carnavalet)

La caserne du Prince-Eugène qui ouvre désormais vers le boulevard de Magenta et abrite la Garde Républicaine, est édifiée à la place de l’ancien Waux-Hall d’été.

Plan de la caserne du Prince Eugène, véritable point de départ de ce réaménagement

qui permettait un axe direct entre le fort de Vincennes et elle. (BHVP)

La partie située au nord-est de la place, entre le faubourg du Temple et l’avenue de la République, est confiée à l’architecte Davioud en 1866. C’est lui qui fait remplacer, en 1867, l’ancienne fontaine de 1811 par une autre, plus grande et ornée de lions en bronze, qui devient alors le centre de cette nouvelle Place du Château d’Eau.

La Place du Château d’Eau avec la nouvelle fontaine de Davioud (1874-1880) qui sera démontée et installée

place Daumesnil pour permettre d’ériger la nouvelle statue de la République en 1889.

Pour compenser la démolition de ces salles de spectacle, trois grands théâtres et un cirque seront reconstruits. Deux théâtres subsistent encore, très actifs sur la place du Châtelet, le Théâtre de la Ville et le Théâtre du Châtelet, le Théâtre de la Gaîté Lyrique a été destiné récemment aux nouvelles technologies.

Pour remplacer le Cirque Olympique, un nouvel établissement d’importance est édifié 50 rue de Malte, tout près de la Place du Château-d’Eau ( voir plus bas ) : le Cirque Impérial.

Les nouvelles salles de Théâtre et l’aménagement de la Place du Châtelet

La nouvelle Place du Châtelet en 1862

À gauche le Théâtre Impérial du Châtelet, à droite le Théâtre Lyrique (BHVP)

Nouveau Théâtre Lyrique de la Place du Châtelet

C’est l’architecte Davioud à qui l’on confie la construction du nouveau théâtre Lyrique de la Place du Châtelet. Il y a des ressemblances avec le nouveau Théâtre Impérial lyrique qui lui fait face, mais la salle est nettement plus petite et ne contient que 1500 places. Pour l’anecdote, le trou du souffleur se trouve à l’emplacement précis du bec de gaz de la rue de la Vieille Lanterne auquel s’était pendu Gérard de Nerval quelques années plus tôt.

Inauguré le 30 octobre 1862, c’est Léon Carvalho qui prend la direction et s’oriente vers des reprises du répertoire lyrique : Faust de Gounod, Les Troyens de Berlioz, et ce jusqu’en 1868, date à laquelle il laisse la place à Jules Pasdeloup, fondateur de la Société des jeunes artistes du Conservatoire. Le Théâtre est fermé par la guerre de 1870 et incendié durant la Commune.

Le Nouveau Théâtre Lyrique

futur Théâtre Sarah Bernhardt, aujourd’hui Théâtre de la Ville.

Le Théâtre Impérial du Châtelet

Là encore, c’est l’architecte Davioud qui conçoit l’édification de la plus grande salle parisienne avec ses quelque 2500 places et une scène de 24 mètres sur 35. Le théâtre est inauguré le 19 août 1862 en présence de l’Impératrice Eugénie, par une féerie en 25 tableaux, Rothomago.

Les équipements techniques du théâtre sont particulièrement innovants et permettront longtemps au Châtelet d’être la scène privilégiée des grands spectacles, avec effets spéciaux, voire pyrotechnie. Tous les genres vont dès lors s’y illustrer, depuis le célèbre comédien Frédérick Lemaître, véritable vedette du Boulevard du Crime, qui interprète, en 1863 Don César de Bazan, jusqu’aux pièces adaptées des œuvres romanesques d’Alexandre Dumas, Emile Zola et Paul Féval.

Théâtre Impérial du Châtelet (BHVP)

La Gaîté Lyrique : Square des Arts et Métiers, Paris 3ème

Le troisième théâtre édifié en 1862 pour compenser la destruction des salles du Boulevard du Temple, est l’œuvre d’Alphonse Cousin, sur le square des Arts et Métiers, proche de l’axe qui unit la place du Châtelet aux nouvelles gares de l’Est et du Nord. Il est voué à l’opéra lyrique et deviendra, dès 1873, sous la direction de Jacques Offenbach, le temple de l’opérette.

Le Cirque Impérial – futur Théâtre du Château d’Eau

50 rue de Malte Paris 11ème

Les descendants de la famille Francon, à l’origine du Cirque Olympique du boulevard du Temple, montent une nouvelle société et prennent possession d’un vaste terrain ouvrant sur la rue de Malte d’un côté et sur le quai de Valmy de l’autre, afin d’y édifier ce qui deviendra le Cirque Impérial. Trois larges portes donnent accès au public. La salle peut contenir 4500 places dont de nombreuses places d’amphithéâtre, bon marché et de bonne visibilité. La scène est particulièrement profonde et ouvre, à l’arrière, sur des écuries dont la cour donne sur le quai de Valmy. Au centre du Théâtre, devant la scène, une arène recouverte de sable à laquelle accèdent chevaux et cavaliers par deux couloirs latéraux qui épousent la forme des gradins à l’antique.

Le 11 Août 1866 ce lieu que se partagent le Cirque et le Théâtre, ouvre ses portes avec de grands spectacles alternant le cirque et les reconstitutions historiques ou militaires à multiples tableaux, telles La Jeunesse d’Abdel Kader. Le résultat de l’entreprise est catastrophique. Les actionnaires doivent déposer le bilan dès janvier 1867. Leurs successeurs n’ont guère plus de chance et il faut attendre le retour d’Hippolyte Cogniard qui reprend le cirque pour le compte de son fils et le transforme en un vaste théâtre de 2400 places, de forme plus traditionnelle, pourvu d’un lustre monumental. Le lustre central est désormais, la fée électricité ayant atteint sa majorité, un élément majeur de décoration, de rigueur dans toutes les constructions de l’époque. Inauguré en Décembre 1869 sous le nom de Théâtre du Château d’Eau, le théâtre manque de brûler pendant la Commune. Cogniard passe la main en 1875 et l’entreprise va vivre de multiples péripéties, où les échecs financiers seront légions. Sous le nom d’Opéra Populaire, il est un temps subventionné par le Conseil municipal de Paris. Puis une troupe, Les Artistes Réunis, tente, aventure sans lendemain, de reprendre le répertoire de l’ex-Théâtre Historique… Repris en 1893 sous le nom de Théâtre de la République, (la Place du Château d’Eau arborait depuis 1879 ce nom prestigieux), il devra pour connaître enfin le succès attendre 1898 et l’arrivée de la troupe de l’Opéra Comique dirigée par Albert Carré. À la fin du siècle, il redeviendra Théâtre du Château-d’Eau avant d’être fermé en 1903 puis détruit et reconstruit sous le nom d’Alhambra… mais ceci est une autre histoire.

Le Cirque Impérial de la rue de Malte (BHVP)

Le Théâtre Déjazet

Seul rescapé sur le côté sud du boulevard du Temple, c’est l’ancien jeu de paume du ci-devant Comte d’Artois, appelé à régner sous le nom de Charles X.

En 1851, Bellanger en fait un café concert, lequel subit plusieurs mutations avant d’attirer l’attention de la célèbre comédienne Virginie Déjazet qui donne son nom au théâtre et sa première chance à Victorien Sardou. Ce dernier, devenu auteur à la mode dès 1864, n’a plus envie d’écrire les rôles de travestis que souhaite Virginie Déjazet. Elle se replie sur de nouveaux dramaturges et leur demande de lui écrire ces rôles que lui refuse Sardou et, qu’elle souhaite de plus en plus juvéniles, en dépit de son âge, qui lui, avance irrémédiablement. Après avoir dépensé l’héritage maternel jusqu’à son dernier sou, elle renonce à l’aventure. Plusieurs Directions se succèdent et, en 1876, le comédien Jean-Auguste Ballande, passionné de théâtre classique, prend la relève et affiche ses intentions en disposant dans le hall les bustes de Corneille, Molière, Racine et Shakespeare. Il produit, avec succès, François le Champi de George Sand. Une restauration de la salle s’avère obligatoire. Elle est effectuée en 1882 par Marcel Villars dont les travaux engloutissent de telles sommes qu’il n’a plus les moyens de l’exploiter. Plusieurs années difficiles vont alors se succéder pour Déjazet, jusqu’à l’arrivée de Georges Rolle, journaliste d’origine suisse qui consacre la salle aux vaudevilles : son auteur à succès sera André Mouëzy-Éon. Georges Rolle mourra en 1916, sa famille conservera le théâtre jusqu’en 1939.

Napoléon III a la vaste ambition de redessiner Paris de fond en comble. De grands chantiers vont s’ouvrir dans toute la capitale qui donneront, notamment dans le centre, les grandes perspectives que nous connaissons. Il conçoit l’ensemble avec un grand sens de l’urbanisme et de l’anticipation. Certains regrettent les vieilles maisons et petites églises qui constituaient un cœur de Paris certes attachant, mais mal adapté et le plus souvent insalubre. L’installation des gares donne lieu à des édifices architecturés et aux vastes ouvertures de grands axes débouchant à leur tour sur de nouveaux monuments. Son exil londonien lui a donné le goût des grands parcs qu’il va répartir dans toute la ville. L’émergence de l’architecture métallique ouvre des transparences jusqu’alors inconnues. Parmi les plus fastueux projets impériaux, l’édification d’un nouvel opéra au centre urbain d’un quartier digne de le recevoir.

L’Opéra de Paris

Édifié par Charles Garnier au centre du nouveau quartier éponyme, l’Opéra sera, en matière de salle de spectacles, le plus beau fleuron du style Napoléon III.

Un attentat aussi violent que meurtrier vise, en 1858, le couple impérial alors qu’il se rend à l’Opéra situé rue Le Peletier. Le lendemain, Napoléon III décide de lancer un projet d’utilité publique comportant un concours pour l’édification de l’Académie impériale de musique et de danse. À la surprise générale, c’est un jeune architecte, sans grande expérience, qui est choisi : Charles Garnier (1825-1898), premier grand Prix de Rome 1848.

Le projet n’est pas simple, en raison de la disposition du site et de la qualité du terrain. Pourtant la première pierre est posée en 1862.

Dès les fondations, les fouilles font apparaître un sol humide et instable. Cette découverte nécessite la mise en place de pompes et de bassins souterrains permanents à même de redonner un équilibre à la future structure. Ce sont eux qui nourriront l’imaginaire d’écrivains tels Gaston Leroux et alimenteront la légende du lac, du passage de la Grange Batelière et du fantôme de l’Opéra.

La construction dure près de quinze années, de 1861 à 1875. Des échafaudages masquent la façade qui ne sera dévoilée que par étape.

L’échafaudage vitré de la façade de l’Opéra vers 1865

En 1867, à l’occasion de l’exposition universelle, une première inauguration a lieu offrant à la vue du public la seule partie de la façade principale sur le point d’être terminée. C’est l’occasion pour l’Empereur d’exiger le percement de l’avenue de l’Opéra dont la largeur assurera sa sécurité. Cette décision sera la seule, en matière d’urbanisme, prise dans l’intérêt du souverain et non dans l’intérêt général. Il semblerait que l’impératrice Eugénie ait questionné l’architecte : « Qu’est-ce que c’est que ce style ? Ce n’est ni du grec, ni du Louis XV, pas même du Louis XVI ? ».« C’est du Napoléon III ! » aurait répondu Charles Garnier.

Durant le début du second Empire, l’Opéra Le Peletier poursuit sa programmations et parmi les œuvres nombreuses et célèbres créées en ces temps impériaux, on peut citer : Les Vêpres Siciliennes de Giuseppe Verdi (1855) , Le Trouvère de Giuseppe Verdi (1857), Tannhauser de Richard Wagner dans une version particulière pour Paris (1861), L’Africaine de Meyerbeer (1865), Don Carlos de Giuseppe Verdi (1867) et le Faust de Charles Gounod (1869).

C’est l’incendie qui détruit totalement l’Opéra Le Peletier en Octobre 1873, qui incite la IIIème République à reprendre le chantier de l’Opéra Garnier abandonné depuis la fin de l’Empire. Il ne sera achevé qu’en 1875.

Certes, l’Opéra Garnier, s’il ne correspond pas totalement aux rêves de son concepteur – certains lieux comme la rampe d’accès du carrosse impérial jusqu’au seuil de la loge officielle, n’ont jamais été terminés en raison des circonstances – il demeure néanmoins un temple magique de l’art lyrique, véritable bijou de la machinerie à l’italienne capable de réaliser les rêves de créateurs les plus exigeants.

L’Opéra de Charles Garnier

Onze autres nouveaux Théâtres verront le jour en cette fin du XIXème siècle

Parmi eux :

Le Théâtre des Bouffes-Parisiens

En 1855, Jacques Offenbach qui dirigeait déjà la salle Lacaze aux Champs-Élysées, futur Théâtre Marigny, édifié par l’architecte Hittorf, lui avait conféré le nom de Bouffes-Parisiens. En septembre 1855, il obtient l’exploitation de la salle Choiseul (ancien Théâtre des Jeunes Elèves) et conserve, en qualité administrateur, son Directeur, Charles Comte. Le Ministère exige cependant que pendant le relâche annuel en saison d’été, Jacques Offenbach poursuive l’exploitation de la salle du Carré Marigny.

Les Bouffes Parisiens. (Musée Carnavalet)

C’est ainsi qu’on aura désormais les Bouffes-Parisiens (Choiseul), en saison d’hiver et les Bouffes-Parisiens (Carré Marigny), en saison d’été. Les triomphes vont se succéder, tels Ba-ta-clan et Orphée aux enfers qui font courir tout Paris ainsi que l’Empereur Napoléon III.

Il est bon de noter que Offenbach intéressé par les jeunes compositeurs, est à l’origine des concours dont Georges Bizet et Charles Lecocq remportent les premiers prix.

En 1862, Offenbach se retire et le chef d’orchestre Varney rénove entièrement la salle de la rue Monsigny qui comptera désormais 1100 places, dont trois rangs de loges. Il laisse en 1864 la direction à Eugène Prévost qui entre en conflit avec le joyeux Offenbach et doit renoncer au répertoire qui avait fait le succès du théâtre. Triste période que ces années d’avant la guerre de 1870, pour les Bouffes-Parisiens. La paix revenue, les directions vont se succéder alternant comédie et opérette telles Les Mousquetaires au couvent ou La Mascotte d’Edmond Audran en 1880.

Le Théâtre Marigny

Ce théâtre d’abord jumelé sous la direction de Jacques Offenbach avec les Bouffes-Parisiens, voit s’installer Charles Debureau en 1858. En 1862, le théâtre est loué à Madame Veinard comtesse de Chabrillan, la célèbre Céleste Mogador animatrice du Bal Mabille. Elle décide d’en faire, sans grand succès, un café-spectacle sous le nom de Théâtre des Champs-Élysées. En 1864, Louis Hesnard dit Montrouge restitue à la salle son nom de Folies Marigny. Plus de quinze directeurs se succédent jusqu’en 1881. En 1883, le théâtre est transformé notamment, par Charles Garnier, en panorama où l’on peut admirer des tableaux de l’histoire de Paris.

En 1893, l’architecte Lemaire chargé des travaux par le nouveau Directeur M. Sirdey qui en a obtenu concession de la ville de Paris propriétaire du bâtiment, édifie un vaste et beau théâtre inauguré en janvier 1896 avec une revue de Georges Berr et Robert de Flers.

Théâtre Marigny

Le Café des Ambassadeurs, futur Théâtre des Ambassadeurs

1, avenue Gabriel Paris 8ème

En 1848, sur les plans de Hittorf, un nouveau café concert est édifié sur les lieux-mêmes de l’établissement conçu par Gabriel en 1772 sur la Place Louis XV ( future Place de la Concorde). Il deviendra un lieu très fréquenté, soutenu par la Ville de Paris, dans le cadre de l’embellissement du quartier des Champs-Élysées.

En 1867 Pierre Ducarre qui dirige Le Jardin privé, grand restaurant où l’Europe entière se précipite à l’occasion de l’exposition universelle, obtient la concession des Ambassadeurs. Désormais y triomphent tous les artistes de variété qui marqueront la fin du siècle : Yvette Guilbert, Thérésa, Paulin, Fragson, et Dranem et tant d’autres.

Le Café des Ambassadeurs en 1847

Le Théâtre des Menus-Plaisirs, futur Théâtre Antoine

14, boulevard de Strasbourg Paris 10ème

Une autre salle, est ouverte en 1866, le Théâtre des Menus plaisirs, à l’emplacement d’un café-concert « Le XIXème siècle », sur le nouveau boulevard qui conduit à l’embarcadère de l’Est. Il est construit par l’architecte Lehmann et décoré par Robecki. C’est une belle salle de 900 places dirigée par M. Gaspéri, qui, manquant un peu d’expérience, le cède, en 1870, à Amédée de Jallais. Le théâtre aura autant de noms que de nouveaux directeurs : Théâtre des Arts, Opéra-Bouffe avant de redevenir de 1877 à 1878 Théâtre des Menus Plaisirs. En 1879, son nouveau directeur Louis Dormeuil le fait démolir puis reconstruire par l’architecte Delignière. La salle est grande, assez proche de ce qu’elle est aujourd’hui. Elle est inaugurée le 4 avril 1881 avec une opérette chantée par Thérésa La Reine des Halles. Louis Dormeuil meurt brutalement en 1882 et l’alternance de genres va de nouveau suivre l’inspiration des nouvelles Directions, jusqu’à l’arrivée, en 1888, d’André Antoine, grand réformateur du Théâtre, qui y installera son Théâtre Libre. En 1897, il devient Théâtre Antoine.

Théâtre de Cluny ex-Athénée musical

71, boulevard Saint-Germain 75006 Paris

Sur l’emplacement d’un ancien couvent rasé à la Révolution et dans le cadre de l’aménagement du quartier Saint-Germain autour des Thermes de Cluny récemment restaurés, une salle de concert de 1500 places est édifiée, sur les plans de l’architecte Félix Pigeoru. Elle est inaugurée sous le nom d’Athénée Musical en 1864. Le succès n’est pas au rendez-vous. La salle est modifiée l’année suivante par un entrepreneur qui lui donne le nom de Théâtre Saint-Germain, sous lequel elle connaît un nouvel échec. Il faut attendre l’arrivée d’un véritable homme de théâtre, Henry Larochelle, déjà Directeur des salles de la banlieue sud ( Montparnasse et Grenelle ) qui estime les lieux mal adaptés, achète l’immeuble voisin et construit un nouveau Théâtre : Les Folies Saint-Germain. En 1867, soucieux de se trouver un répertoire, et de présenter des œuvres ambitieuses, Larochelle le nomme Théâtre de Cluny. Il rencontre un succès tel que l’Odéon son proche voisin en est jaloux. Après la relâche de la guerre de 1870, il reprend son activité, et en 1873, en raison de son extraordinaire réussite, Larochelle est engagé pour diriger la Porte Saint-Martin. Il vend le Théâtre Cluny, à qui le départ de ce grand homme de Théâtre coûtera beaucoup. Vendu aux enchères en 1876, il connaîtra bien des péripéties avant de devenir, en 1933, un cinéma, le Cluny Palace.

L’Athénée musical. (Bibliothèque historique de la Ville de Paris )

Les Théâtres de Paris à la fin du XIXème siècle

1871-1900

L’abolition, en 1864, du privilège interdisant l’édification de nouvelles salles de spectacle, a provoqué la création de nombreux théâtres sous le second Empire. Si la censure est maintenue, le Théâtre, espace de liberté affirme chaque jours davantage ses prérogatives et Paris passera très vite d’une trentaine de salles en 1870 à 43 au début du XXème siècle.

La préparation de trois expositions universelles va redonner le goût de vivre au pays marqué par le désastre de Sedan. Les grands auteurs du moment sont toujours Sardou, Dumas et Augier, qui triomphent à la Comédie-Française.

En 1878, la première exposition est inaugurée au Palais du Trocadéro. Les tendances naturalistes commencent alors à s’exprimer avant de devenir l’un des deux axes essentiels du théâtre du début du XXème siècle. En 1885, la patrie reconnaissante offre de grandioses funérailles nationales à Victor Hugo, tandis que Sarah Bernhardt partage avec Réjane les faveurs du public.

Le Nouveau Théâtre de la Renaissance

À l’emplacement d’un célèbre restaurant incendié durant la Commune, en 1872, Delalande, ex-disciple de Charles Garnier, édifie dans un style résolument néo-palladien, un théâtre qui va reprendre le nom inspiré par les romantiques : La Renaissance. Il est inauguré en mars 1873 sous la direction d’Hyppolyte Hoptstein. Citons la création de Thérèse Raquin d’après Emile Zola en 1873, puis la célèbre opérette Giroflé-Girofla avec une musique de Charles Lecocq qui va enchaîner de nombreux succès sur des textes d’auteurs tels Meilhac et Halévy. En 1885, sous une nouvelle direction, celle de Gravière, c’est La Parisienne de Henry Becque suivie bientôt de La Navette du même auteur.

En 1893 Sarah Bernhardt en devient la Directrice.

Théâtre de la Renaissance

L’Eden-Théâtre

7 , rue Boudreau Paris 9ème

Désireux de donner à la capitale, une scène ambitieuse, tant au plan de ses dimensions, qu’à son inspiration architecturale, capable d’accueillir de grands ballets féeriques importés d’Italie, ( laissant voir sous des transparences vaporeuses quelques corps dénudés ), Eugène Bertrand, Louis Planquin avec, à leur tête, Francis de Plunkett, triumvirat dûment commandité, font édifier, sous le contrôle des architectes Klein et Duclos un vaste théâtre inspiré à la fois de l’Egypte et de l’Inde : l’Eden-Théâtre. Tout y respire le luxe et l’originalité ; la salle, d’une capacité de 1600 places est somptueuse. Des fleurs, des jets d’eau, des jardins offrent aux spectateurs le loisir de se promener dans un décor de rêve. Le 7 janvier 1883 le ballet Exelsior inaugure ce lieu fastueux et provoque l’admiration de tous. Mais, les sommes investies sont trop considérables pour couvrir les frais d’exploitation. Les commanditaires remercient rapidement le triumvirat. Paul Clèves, ancien Directeur de la Porte Saint-Martin, fait une tentative qui échoue, comme échoueront toutes les autres bonnes volontés, à croire que ce théâtre est inexploitable. Il accueille Wagner et son Lohengrin, qui provoque une émeute anti-allemande. On compte quelques succès d’estime qui jamais n’assurent la gestion saine de l’entreprise. Porel même, l’époux de Réjane, alors Directeur de l’Odéon, tente l’aventure avec quelques transfuges de sa troupe, dont Lucien Guitry et Blanche Dufrêne. Au nom d’Eden il substitue celui de Grand-Théâtre. C’est une catastrophe. Porel ferme les portes le 30 mars 1892. Il ne se passera désormais plus rien, hormis quelques représentations des Concerts Colonne et André Antoine qui loue le lieu pour 17 représentations du théâtre libre. C’en est fini de cette salle à faire rêver. La démolition suit la fermeture.

L’Eden-Théâtre

Le Théâtre de l’Athénée

4 square de l’Opéra Paris 9ème

En 1864, un banquier mécène construit un immeuble, rue Scribe, dans lequel il inscrit une salle de concert qui deviendra le Théâtre de l’Athénée. De nombreux concerts y seront donnés de 1866 à 1867, notamment par le célèbre chef d’orchestre Pasdeloup.

Léon Sarl, le Directeur du Théâtre des « Délassements comiques » s’associe à un auteur, William Bunasch qui adapte notamment les œuvres romanesques d’Emile Zola : Nana, L’Assommoir, Pot-Bouille. Fin 1867, ils agrandissent la salle et y produisent une opérette, Malbrough s’en va-t-en guerre, dont le début est de Georges Bizet et la fin de Léo Delibes. Après le triomphe de Fleur de Thé de Charles Lecocq, le théâtre ferme en 1868. Il réouvrira sous un nouveau nom : Le Théâtre Lyrique, avec la direction de Louis Martinet qui dirigeait le théâtre des « Fantaisies parisiennes », en passe d’être démoli. Il y produira ses opéras jusqu’en 1872.

futur Théâtre de l’Athénée, en 1894

Le Théâtre des Capucines

39 boulevard des Capucines Paris 2ème

Construit en vue d’activités diverses, cours d’art dramatique, conserts, la salle est louée, en 1889 aux célèbres frères Isola, Emile et Vincent, illusionnistes de renom. Ils en font une bombonnière et la vendent en 1897 à Alphonse Franck et Max Maurey, auteur dramatique créateur du Grand Guignol et ancêtre d’une dynastie de théâtre. La salle ouvrira en 1898 sous le nom de Théâtre des Capucines.

Le Nouveau Théâtre, futur Théâtre de Paris

15 rue Blanche Paris 9ème

En 1891, à l’emplacement d’une ancienne patinoire, est construit le Nouveau Théâtre, elle-même édifiée dans les jardins de l’ancien Pavillon de Hanovre, une « folie » du Maréchal de Richelieu construite en 1775, dont les jardins s’étendaient jusqu‘à la rue Blanche et qui fut fréquenté par Louis XV et Madame de Pompadour. En 1892, la salle était un lieu de conférences, de concerts, de lectures dramatiques organisés par des auteurs. C’est là qu’Aurélien Poë présenta pour la première fois la pièce d’Ibsen, La Dame de la Mer. Devenu Lugné-Poë en 1894, il y sera accueilli pendant une quinzaines d’années. Les titres des œuvres crées par lui sont désormais au patrimoine de l’histoire du théâtre : ainsi : Solness le constructeur d’Ibsen et Père de Strindbers en 1894, Ubu-roi d’Alfred Jarry et Peer Gynt d’Ibsen, Vanna de Maeterlinck en 1902, La Gioconda de Gabriele d’Annunzio avec la Duse et Les Bas-fonds de Gorki en 1905.

La célèbre comédienne Réjane qui avait joué dans plusieurs spectacles de Lugné-Poë achètera le théâtre en 1906 et entreprendra de grandes transformations.

Théâtre de la Gaîté-Montparnasse

26, rue de la Gaîté Paris 14ème

Sur la rive gauche, face au Théâtre Montparnasse, à côté de ce qui sera bientôt Bobino, François Janin qui a récupéré les matériaux de l’exposition de 1867, fait construire un café concert. Dès 1868, ce sera le Concert de la Gaîté-Montparnasse. Le public y accède par un long couloir qui ouvre sur l’avenue du Maine.

En 1875, Janin s’associe à Dorfeuil qui dirige déjà le Concert Parisien et ils vont échanger leurs vedettes : Yvette Guilbert, Max Dearly, Fragson, Polin, Dranem, Mayol et son inoubliable « Viens, Poupoule…. »

Les revues se succèdent. En 1896, l’entrée du public se fera par une porte ouverte au 26 de la rue de la Gaîté. Le gaz laisse la place à l’électricité et la salle en ellipse est redécorée.

Le Théâtre de la Gaité-Montparnasse à gauche

Théâtre des Bouffes du Nord

37, boulevard de la Chapelle Paris 10ème

Destiné à un répertoire de café-concert, il est édifié en 1876 sur les plans de l’architecte Leménil. Il comporte 530 places et connaît des débuts fort difficiles peut-être en raison de sa situation dans le quartier fort populaire de La Chapelle. En 1882, Louise Michel tente d’y attirer les « marlous » et « gigolettes » avec une pièce révolutionnaire. Plus tard des mélodrames y seront montés par Abel Ballet dans l’esprit des anciens théâtres de quartier. Tout jeune, Firmin Gémier, y passe un instant vers 1890. Lugné-Poë, en 1893, vient monter quelques œuvres telles Un Ennemi du Peuple de Ibsen dans des décors de Vuillard. La salle, reprise en 1904, deviendra le Théâtre Molière.

Le Théâtre des Bouffes du Nord, sous l’appelation Théâtre Molière

au début du XXème siècle. (BHVP)

Théâtre du Ranelagh

5, rue des Vignes Paris 16ème

Dans le parc du Château de Boulainvilliers, avait existé un petit théâtre où s’était produit le célèbre Jean-Philippe Rameau. C’est sur cet emplacement, qu’un industriel fortuné, Louis Mors, passionné de musique, fit édifier une salle de concert ornées de boiseries à caissons, de multiples sculptures, d’un style que l’on pourrait qualifier de néo-renaissance. Il semble que les premières versions pour piano de Wagner y aient été données, pour la première fois à Paris.

Dès 1900, avant de redevenir théâtre à la fin du Xxème siècle, elle sera transformé en cinéma d’essai.

Les Cirques à Paris depuis le Second Empire

Le Cirque d’été des Champs-Élysées ou Cirque de l’Impératrice

Quarré Marigny Paris 8ème

Construit selon les plans de Jacques Hittorf, en 1841, il prenait le relais du Cirque d’Hiver, de mai à septembre. Cirque de l’Impératrice, sous le second Empire il est détruit en 1900. La rue du Cirque voisine lui doit son nom.

Le Cirque des Champs-Élysées

Le Cirque Napoléon

110, rue Amelot Paris 11ème

C’est le Duc de Morny, demi-frère de l’empereur Napoléon III, qui autorise, en 1857, Louis Dejean déjà propriétaire du Cirque d’Eté, construit sur le Carré Marigny aux Champs-Elysées, à édifier une nouvelle salle de cirque, rue Amelot. Jacques Hittorf en conçoit les plans. La salle est éclairée au gaz, conçue à l’origine pour accueillir 5 900 personnes, elle verra sa capacité actuelle ramenée à 1 650 places selon les normes de sécurité incendie contemporaines. Destiné à l’art équestre, il est inauguré le 11 décembre 1852. Franconi, célèbre dans l’univers du cirque, est le régisseur de l’établissement.

L’art du trapèze volant verra le jour dans cette même salle en 1859.

Élévation du Cirque Napoléon, futur Cirque d’hiver

( Bibliothèque historique de la Ville de Paris )

Devenu l’actuel Cirque d’Hiver, il est dirigé par la Famille Bouglione depuis 1934.

Le Cirque Fernando (1875-1972)

Devenu Cirque Medrano en 1897, il sera démoli et transformé en immeuble d’habitation.

Le Nouveau Cirque était un cirque-piscine, construit rue Saint-Honoré en 1886. Sa piste était transformable et permettait des pantomimes nautiques. Il disparut en 1926.

L’Annexion des communes jouxtant Paris en 1860

Les Théâtres de Banlieue

En 1860 le second Empire décide la dernière extension de la capitale par l’annexion des villages limitrophes ( Montmartre, Belleville, Ménilmontant, Batignolles, Grenelle, etc… ). Les Théâtres qui y étaient édifiés, gérés par les héritiers de Seveste, garderont longtemps encore leur appellation de théâtre de banlieue. Henry Larochelle jouera un grand rôle dans plusieurs de ces salles, les reconstruisant, et restructurant leur répertoire. Il saura notamment faire face aux nouvelles règles. Ces théâtres, en effet ne peuvent plus désormais jouer les mêmes pièces que les théâtres intra-muros mais sont pourtant assujettis aux mêmes taxes. Ils auront quatre années pour s’adapter. Plusieurs disparaîtront avec le temps. Il faudra attendre le XXème siècle et les grands animateurs que furent Les Pitoëff, Jacques Hébertot, Charles Dullin, Gaston Baty, pour que leurs respectifs Théâtre Hébertot, Théâtre de l’Atelier, et Théâtre Montparnasse perdent définitivement leur connotation suburbaine, pour prendre rang parmi ceux qui sont l’honneur des théâtres de la Capitale.

Le Théâtre des Batignolles, futur Théâtre Hébertot

Collection A.R.T.

Le Théâtre de Montmartre, futur Théâtre de l’Atelier

Collection A.R.T.

En 1897 c’est le triomphe de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand à la Porte Saint-Martin.

Bibliographie :

*Paris et ses Théâtres architecture et décor Textes réunis par Béatrice de Andia (Collection Paris et son Patrimoine DAAVP-1998)

* Le Nouvel Opéra de Charles Nuitter (Librairie Hachette 1875)

* Les Théâtres de Paris de Geneviève Latour et Florence Claval (DDAV 1991)

* Le Boulevard du Crime de Pierre Gascar (Atelier Hachette/Massin )

* Histoire du Théâtre de André Degaine (Nizet 1992)

* Les Théâtres parisiens disparus de Philippe Chauveau (Editions l’Amandier-1999)

* Anciens théâtres de Paris de Georges Cain (Editions Charpentier-1906)

* Histoire de Théâtre de Lucien Dubech (en 5 volumes Librairie de France 1931)

* Dictionnaire historique des rues de Paris de Jacques Hillairet (2 volumes Editions de Minuit 1963)

Iconographie :

Vincent Parot à partir du fonds de l’Association de la Régie Théâtrale et de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris.