8. Le Théâtre à Paris sous le Consulat et l’Empire

par Danielle MATHIEU-BOUILLON

Bonaparte Premier Consul

De Bonaparte à Napoléon 1er

Le temps des réformes théâtrales

Les temps évoluent, la Révolution s’essouffle. Un nouveau régime va naître. Le jeune Bonaparte, remarqué au siège de Toulon, cité pour la première fois à l’Assemblée par Dugommier qui le fera Général de Brigade en 1795, fréquentait déjà les théâtres. Il leur sera fidèle toute sa vie.

Il écrit à son frère Joseph en 1795 : « Le luxe, les plaisirs et les arts reprennent ici d’une manière étonnante. Hier on a donné Phèdre à l’Opéra, au profit d’une ancienne actrice ; la foule était immense… », le 12 août suivant, il écrit encore : « Cette ville est toujours la même, tout pour le plaisir, tout aux femmes, aux promenades, aux ateliers, aux artistes ».

Il lit Plutarque, déteste les bals et promène dans Paris sa silhouette décharnée. C’est alors que le théâtre va jouer, dans sa destinée, un rôle décisif. Tandis qu’il assiste à une représentation donnée au Théâtre Feydeau par des transfuges de la Comédie- Française, une rumeur lui parvient : « une section en armes marcherait sur la Convention ». Il se précipite aux Tuileries où Barras, le Général en chef, rencontré à Toulon, puis chez Madame Tallien, en fait immédiatement son second. Ensemble, ils éviteront l’émeute. Barras demande à la Convention d’attribuer à Bonaparte le grade de Général en second de l’armée intérieure, le propulsant ainsi de l’ombre à la lumière. Joséphine de Beauharnais a ses habitudes chez Madame Tallien… On connaît la suite.

Deux jours après ses épousailles avec la belle créole, c’est le départ pour la campagne d’Italie. Bonaparte aimera toute sa vie associer la musique et le Théâtre aux succès de ses armes. L’Italie le comblera. Il rentre à Paris le 5 Décembre 1797, auréolé de gloire, quelque dix neuf théâtres célèbrent ses faits d’armes. Il aime, au spectacle, se cacher au fond d’une loge, il est pourtant acclamé par la foule. Pendant la campagne d’Égypte, quelques représentations théâtrales ont aussi diverti ses troupes. Après le 18 brumaire 1799, il prend auprès de Sieyès et de Roger Ducos le titre de Consul. Un mois plus tard, le 15 décembre, il est Premier Consul, c’est à dire maître du pouvoir.

L’attentat de la rue Saint-Nicaise ne tarira pas son goût du spectacle.

Ce spectateur désargenté que son ami le grand acteur Talma devait si souvent inviter au Théâtre, va désormais, au milieu de tant d’autres préoccupations, « louer parfois, blâmer souvent, régenter toujours ces auteurs et ces comédiens auxquels il demandera, comme précédemment des distractions intelligentes. »

Inconditionnel amoureux de l’ordre, il va désormais faire surveiller les théâtres : les remarques, interdictions, semonces vont se multiplier.

«Dans la succession des partis qui se sont tour à tour disputé le pouvoir, le théâtre a souvent retenti d’injures gratuites pour les vaincus et de lâches et de flatteries pour les vainqueurs. Le gouvernement actuel abjure et dédaigne les ressources des factions ; il ne veut rien pour elles et fera tout pour la République. Que tous les Français se rallient à cette volonté, et que les théâtres en secondent l’influence. (…) » Le Ministre de la Police : Joseph Fouché

Chaque incident, trouble public, bruit excessif à la sortie des salles, retard du lever du rideau… tout sera prétexte à des injonctions et des ordres, provenant tant du Préfet de Police Dubois que du Ministre Fouché.

Une première ordonnance concernant la police extérieure et intérieure des spectacles sera datée du 19 janvier 1802 dont toutes les directives engageront la responsabilité des entrepreneurs et directeurs des salles relativement à la sécurité des personnes, les mesures prises contre les incendies, la bonne gestion de l’arrivée des voitures, l’interdiction de porter des chapeaux dans la salle, l’interdiction de la revente des billets ailleurs que dans le théâtre, la fermeture des accès entre salle et scène pendant le spectacle, l’interdiction de circuler dans le théâtre pendant les représentations…etc.

Il va même clarifier la loi du 13 janvier 1791 concernant le droit des auteurs. Il ordonnera dans un texte daté du 4 octobre 1805 :

-

1 : d’exiger des auteurs dramatiques ou de leurs fondés de pouvoir l’état certifié de leurs pièces et des théâtres pour lesquels ils ont accordé des permissions ;

-

2 : d’exiger des mêmes qu’ils indiquent nominativement les entrepreneurs de spectacles qui sont dans l’usage de violer leurs propriétés dramatiques.

-

3 : d’exiger de ces entrepreneurs, quand ils annonceront la pièce d’un auteur vivant ou celui d’un auteur qui ne serait pas mort depuis dix ans, qu’ils représentent la permission expresse et par écrit de l’auteur ou de ses ayants cause ;

-

4 : de défendre à ces entrepreneurs de jamais annoncer des pièces autrement que par le titre textuel porté en la permission de l’auteur.

Bonaparte ne désire cependant pas rompre avec la tradition des spectacles gratuits qui célèbrent les événements importants ou les commémorations historiques

En quatre années, il y eut dans les établissements suivants : Théâtre de la République et des Arts (Opéra) – Théâtre Français – Opéra comique National – Théâtre Feydeau – Vaudeville –Variétés – Gaîté – Ambigu Comique – Théâtre de Louvois (Odéon qui avait brûlé) – Jeunes Artistes – onze représentations gratuites offertes au public qui s’y rua avec enthousiasme

Ce sont les théâtres mêmes dont l’ouverture ne sera pas remise en cause lors des décrets de 1806 et 1807.

L’Organisation de l’Opéra (1803)

En 1803, un règlement contrôlera le fonctionnement technique, artistique et financier de l’Opéra.

Suivra le contrôle artistique, administratif et financier du Théâtre Français.

Nouvelle organisation du Théâtre-Français de la République (Comédie-Française) en 1804

Rémusat signera un document entièrement conçu par Bonaparte, qui va régenter l’organisation du Théâtre Français de la République.

Les chapitres en sont : Dispositions générales – Dispositions particulières / sociétaires – Débuts et admissions – Retraites en pensions – Comité d’Administration – Répertoire – Pièces nouvelles – Auteurs et lectures – Moyens de répression – Encouragements et récompenses.

En vertu de ces dispositions, les Comédiens signent le 17 avril 1804 un acte de société en 53 article : leur véritable constitution commerciale.

Un Décret sur les Théâtres confirme et précise en juillet 1807 les dispositions de 1806 concernant les seuls huit établissements autorisés à jouer :

Couronné empereur en 1804, conscient que de nombreuses salles édifiées à la hâte dans la tourmente révolutionnaire, ne parvenaient pas à assumer leurs frais d’exploitation, Bonaparte va, dès 1806, se préoccuper du sort des salles parisiennes et décide d’en limiter le nombre.

Dès 1807, il rétablit le « Privilège », qui devient impérial. Huit Théâtres seulement auront désormais droit de Cité.

Huit théâtres pour huit cent mille âmes : soit un théâtre pour cent mille habitants.

Quatre grands théâtres subventionnés :

Le Théâtre-Français (Théâtre de S.M. l’Empereur), consacré à la comédie et à la tragédie.

L’Odéon devient Le Théâtre de l’Impératrice et l’annexe du Théâtre-Français.

L’Opéra, Académie impériale de Musique, consacré à l’art lyrique et à la danse.

L’Opéra-Comique consacré aux « comédies ou drames mêlés de couplets, d’ariettes et de morceaux d’ensemble ».

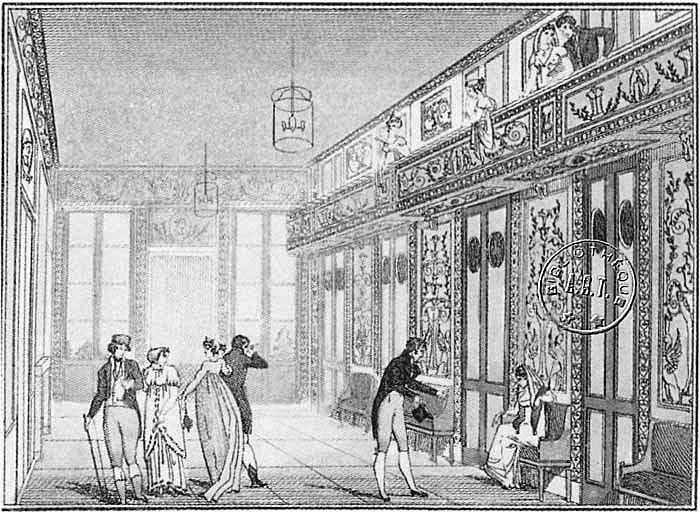

La Comédie-Française en 1799

Le Théâtre de l’Odéon, Théâtre de l’Impératrice, sous l’Empire

L’Opéra, ex-Théâtre des Arts, face aux Archives Nationales : Académie impériale de Musique, consacré à l’art lyrique et à la danse.

Le Louvre est au bout de la perspective. (Bibliothèque historique de la Ville de Paris)

L’Opéra-Comique, consacré aux « comédies ou drames mêlés de couplets, d’ariettes et de morceaux d’ensemble ».

Sur son fronton : « Liberté, Égalité, Fraternité »

Quatre Théâtres secondaires privés :

« Le maximum du nombre des théâtres de notre bonne ville de Paris est fixé à huit ; en conséquence, sont seuls autorisés à ouvrir, afficher et représenter indépendamment des quatre grands théâtres mentionnés à l’article premier du règlement en date du 25 avril dernier, les entrepreneurs ou administrateurs des quatre théâtres suivants : »

Le Théâtre du Vaudeville : « Son répertoire doit contenir de petites pièces dans le genre grivois, poissard ou villageois et aux petites pièces mêlées de couplets également sur des airs connus ».

Plan du Théâtre du Vaudeville entre la rue de Chartres et la rue Saint-Thomas du Louvre

in Architectonographie. Collection A.R.T.

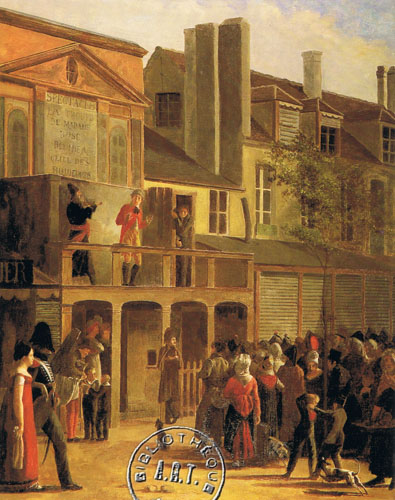

Le Théâtre des Variétés, boulevard Montmartre, établi en 1777 : « Son répertoire ne doit contenir que des petites pièces mêlées de couplets, sur des airs connus, et des parodies ».

Le Théâtre des Variétés sous l’Empire

Le Théâtre de la Porte Saint-Martin : « Il est spécialement destiné au genre appelé mélodrame, aux pièces à grand spectacle. Mais dans les pièces du répertoire de ce théâtre, comme dans toutes les pièces des théâtres secondaires, on ne pourra employer, pour les morceaux de chants que des airs connus. On ne pourra donner sur ce théâtre des ballets dans le genre historique et noble ; ce genre est exclusivement réservé au Grand Opéra ».

L’Opéra de la Porte Saint-Martin en 1792. (Bibliothèque historique de la ville de Paris)

Le Théâtre de la Gaîté établi en 1760 est spécialement destiné aux : « pantomimes en tous genres mais sans ballets, arlequinades et autres farces dans le goût de celles données autrefois sur ce théâtre par Nicolet ».

«D’autres théâtres existant à Paris seront considérés comme annexes ou doubles des théâtres secondaires» : (exemple l’Ambigu-Comique était considéré comme « le double » de la Gaîté).

À l’est de Paris, sur le Boulevard du Temple, qu’on surnommera plus tard « Boulevard du Crime », la Gaîté, le Cirque Olympique, l’Ambigu-Comique….

L’article 3 du décret précise qu’ « Aucune nouvelle salle de spectacle ne pourra être construite, aucun déplacement d’une troupe d’une salle dans une autre ne pourra avoir lieu dans notre bonne ville de Paris, sans une autorisation donnée par Nous ».

« Les théâtres exclus de ces autorisations seront fermés avant le 15 août. » (…) « Il est de même interdit de représenter aucune pièce sur d’autres théâtres, ni y admettre le public, même gratuitement. On ne peut distribuer aucune affiche ni aucun billet pour annoncer un quelconque spectacle sans autorisation ».

En province, la situation est également régie par le même type de règles. Certaines grandes cités auront droit à deux théâtres comme Bordeaux, Lyon, Marseille et Nantes. En revanche d’autres villes comme Rouen, Toulouse, Montpellier, Brest,… ne peuvent accueillir qu’une troupe permanente dans une seule salle.

Les salles personnelles de Bonaparte puis de Napoléon

Les spectacles publics ne lui ont jamais suffi, qu’il soit Consul ou Empereur. Il fait installer dans chacune de ses résidences privées, celle de la Malmaison (dès son acquisition), un théâtre où l’on jouera « en famille » Le Barbier de Séville … Il fera de même à Saint-Cloud, au Palais du Luxembourg, aux Tuileries, à Compiègne et à Fontainebleau.

Napoléon et les acteurs

Talma demeure l’ami du souverain et le visite souvent. Des exemples subsistent de moments où il fut difficile, pour les raisons qu’on imagine de dire sur scène telle ou telle réplique concernant un héritier. Marie-Louise devenue Impératrice, on évite soigneusement, les allusions susceptibles de rappeler la première union de Napoléon.

Napoléon apprécie aussi les jolies comédiennes. On parlera de sa liaison avec Mademoiselle George et de son admiration pour Mademoiselle Mars ainsi que de son amitié de toujours pour Talma.

Portrait dédicacé de la main de Marguerite-Joséphine Weimer, dite Mademoiselle George ( Collection A.R.T. ) et Anne-Françoise-Hippolyte Boutet, dite Mademoiselle Mars

En dépit des guerres successives, les deux hommes réussissaient à se retrouver.Napoléon disait souvent qu’il aurait fait prince Corneille, qu’il admirait par-dessus tout. Il évoquait avec Talma les rôles qu’il allait jouer. Il semble qu’en 1810, le comédien eut une liaison avec Pauline la sœur favorite. Il semble aussi que Napoléon, le premier soir de ses « cent jours » soit venu applaudir Talma dans Hector. On dit encore que le tragédien, après Waterloo, a rejoint l’empereur à la Malmaison.

Le Décret de Moscou

En 1812, tandis que Moscou en flammes illumine les fenêtres du Kremlin, Napoléon qui s’est fait accompagner d’une troupe de comédiens, rédige le fameux décret de Moscou qui régira la Comédie-Française jusque dans les années 1980.

Née d’un décret signé en pleine guerre des Flandres par Louis XIV à Charleville, codifiée au cœur de l’Empire et modifiée en pleine campagne de Russie… la Comédie-Française doit beaucoup aux campagnes guerrières !

« Waterloo morne plaine …» l’Empire s’achève, l’Europe a vaincu Napoléon et restauré les Bourbons. Les théâtres parisiens vont bientôt pouvoir se multiplier.

Bibliographie

* Napoléon et le monde dramatique par L.-Henry Lecomte (Éditions Daragon 1912)

* Les Théâtres de Paris de Geneviève Latour et Florence Claval (DDAV 1991)

* Histoire du théâtre de André Degaine (Nizet 1992)

* Les Théâtres parisiens disparus de Philippe Chauveau (Éditions l’Amandier-1999)

* Anciens théâtres de Paris de Georges Cain (Éditions Charpentier-1906)

* Histoire du Théâtre de Lucien Dubech ( en 5 volumes Librairie de France 1931 )

* Dictionnaire historique des rues de Paris de Jacques Hillairet ( 2 volumes Éditions de Minuit 1963 )

* Le Journal de la Comédie-Française 1787-1799 de Noëlle Guibert et Jacqueline Razgonnokoff (Sides/Empreintes-1989)

Iconographie

* Fonds de l’Association de la Régie Théâtrale et de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris