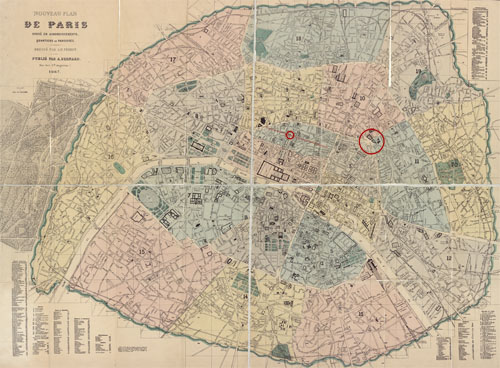

9. LA RESTAURATION

par Danielle MATHIEU-BOUILLON

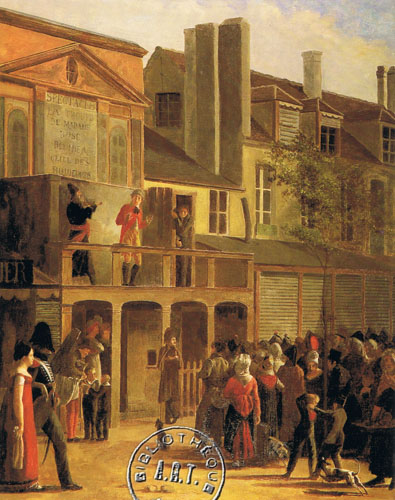

"La Parade de Bobèche et Galimafre", représentant une foule assistant à un spectacle de rue vers 1820. par le peintre Jean Roller (1798-1866). Musée Carnavalet .

Le Théâtre à Paris sous la Restauration et la Monarchie de juillet 1815-1848

Les Grands Boulevards et le Boulevard du Crime

Une avancée et un bénéfice pour le Théâtre

En succédant à la période napoléonienne, la Restauration va, en quelque sorte libéraliser le Théâtre ; Le fameux privilège, redevenu royal avec le retour des Bourbons, est de moins en moins rigoureux et sa réglementation va s’alléger. On verra bientôt réapparaître certaines des salles précédemment supprimées.

Cette période va rendre plus célèbres encore deux lieux essentiels de la capitale :

Le Boulevard du Temple et les Grands Boulevards.

* Les Théâtres du Boulevard du Temple

Rappelons-nous que Louis XIV, en 1671, avait ordonné le prolongement du cours qui traversait l’enclos et le marais du Temple de la porte Saint-Antoine à la rue des Filles du Calvaire. Les fossés avaient été comblés, des arbres plantés et cette promenade se poursuivait jusqu’à la Porte Saint-Martin, telle qu’elle existe encore aujourd’hui.

Le Boulevard du Temple était né ; il allait tenir une place importante dans l’histoire des théâtres de Paris.

La Porte Saint-Martin et le Théâtre à droite. (Bibliothèque historique de la Ville de Paris)

Le Cirque-Olympique (Théâtre-National ), Les Folies-Dramatiques et le Théâtre de la Gaité sur le Boulevard du Temple, vers 1850

En peu de temps, cette belle avenue était devenue un lieu privilégié de promenade et de réunion et, petit à petit, des saltimbanques en tous genres s’y étaient installés, dès la première moitié du XVIIIème siècle. À son retour, Louis XVIII autorise la réouverture de toutes les salles déjà installées sur ce vaste boulevard du Temple qu’on dénommera par la suite : Le Boulevard du Crime. Doit-il son surnom au répertoire particulièrement violent, de certains mélodrames où l’on assassine allègrement, où les viols et empoisonnements sont légion ? Le doit-il encore, comme certains le pensent, indûment à mon sens, au crime qu’a, en quelque sorte, constitué la démolition, en 1861, de tous les théâtres qui s’y trouvaient ? Ou bien le doit-il à l’attentat de Fieschi qui eut lieu le 28 juillet 1835, lors d’une parade sous Louis-Philippe où seule la famille royale était visée, mais qui fit de nombreuses victimes collatérales ? Quelle que soit son origine, ce surnom reste attaché à la mémoire du lieu.

De jour, comme de nuit, de nombreux passants se pressent sur ce boulevard ; ils sont attirés par les amuseurs divers, les parades, comme celle du célèbre Bobèche, par les acrobates, les marionnettistes et autres pantomimes, les musées de figurines de cire, les cafés et autres cabarets, les cirques équestres…et surtout les théâtres. Après 1820, certaines parades, jugées trop subversives, seront interdites et seuls, les théâtres principaux, décrits ci-après, conserveront leur « aboyeurs » pour attirer les clients. Le Boulevard devient en effet, au fil du temps, un lieu bourgeois : pour entrer et voir les spectacles, il faut payer sa place.

Ambigu Comique (2ème salle)

2 boulevard Saint-Martin Paris 10ème

Le premier Ambigu du boulevard du Temple où avait triomphé tant de fois le célèbre Frédérick Lemaître, notamment avec L’Auberge des Adrets qui avait fait courir la capitale, brûle le 14 juillet 1827. Dès le 19 juillet, le ministre de l’intérieur accorde aux héritiers d’Audinot le propriétaire, l’autorisation de construire un nouveau théâtre à condition qu’il soit isolé de toute autre habitation. On choisit un lieu à l’angle des rues de Lancry, de Bondy (actuelle rue rené Boulanger), et du boulevard Saint Martin, non loin de la Fontaine du Château d’eau.

Sous la direction des architectes Hittorf et Lecointre, est édifiée une vaste salle de 2000 places. Le Théâtre est inauguré en 1827.

L’Ambigu Comique vers 1830

( Bibliothèque historique de la Ville de Paris )

Le Théâtre de la Gaîté

68 boulevard du Temple Paris 3ème

Son fondateur Nicolet avait changé le nom de son Théâtre des Grands Danseurs du Roi en Théâtre de la Gaîté, dès 1789. Vieilli, il avait passé, en 1795, la Direction à l’un de ses pensionnaires, qui donna à l’établissement le nom de Théâtre d’Emulation mais qui ne marcha guère. Les directions se succèdent avec un répertoire passant de la féerie au mélodrame. En 1807 le succès d’une féerie La Queue du Diable restitue au théâtre son nom de Théâtre de la Gaîté. Le décret napoléonien du 8 Août 1807 consacre son exploitation. Son Directeur, un certain Ribié, est heureux, mais bientôt exproprié par la veuve de Nicolet, toujours propriétaire des murs, en 1808 à la fin de son bail. La veuve Nicolet confie la Direction à son gendre qui la fait démolir et reconstruire en confiant les plans à l’architecte Antoine Peyre. Une nouvelle salle de 1845 places est inaugurée par un mélodrame à grand spectacle, genre que va adopter cette salle où, en dépit de son enseigne on tremble de peur et l’on pleure beaucoup. Un auteur se révèle, Guilbert de Pixérécourt, qui, après la mort des descendants de Nicolet, prendra la Direction du Théâtre. La Révolution de 1830 ayant fait évoluer le goût du public qui commence à se lasser de tous ces mélodrames, un répertoire de drame moderne, souvent signés Pixérécourt et Anicet Bourgeois, voit le jour. Puis, le théâtre est vendu à un comédien. Durant les répétitions de la dernière féerie de Pixérécourt, un incendie se déclare qui détruit la salle. Une belle solidarité professionnelle s’organise alors pour venir en aide au nouveau propriétaire, Bernard Léon. Les nouveaux plans nécessitent plus de neuf mois de travaux et la salle ré-ouvrira sur un triomphe. Bonheurs et malheurs vont désormais se succéder dans cette salle dont les Directeurs changent au gré des succès et des échecs. Peu de titres saillants avant le renouvellement du régime politique. Il convient de citer, en 1850, Le Courrier de Lyon de Moreau, Delacour et Siraudin, demeuré dans les mémoires.

Théâtre de la Gaîté, 68, boulevard du Temple, détruit en 1862

Comme tous les théâtres du Boulevard du Temple, le Théâtre de la Gaîté poursuivra sa carrière sous le second Empire avant d’être détruit par les grands travaux de 1861, puis reconstruit, square des Arts et Métiers, sous le nom de la Gaîté Lyrique, en 1862.

Le Théâtre des Funambules

64 boulevard du Temple Paris 11ème

Dès 1816, l’ancien théâtre des chiens savants, où jouaient de véritables chiens costumés en marquis, marquises ou mousquetaires, est devenu le Théâtre des Funambules. On y danse, bien évidemment, sur des cordes, on y jongle, puis on y organise des sortes de combats d’abord au couteau, puis à la hache, voire au sabre. Il semble que ce soit là, l’une des origines premières du terme « mélodrame », en France.

Après quelques succès, ses propriétaires reconstruisent la façade et le théâtre qui peut désormais contenir 800 places. Parallèlement aux attractions dont on a parlé, s’est constituée une troupe de pantomime. On peut noter l’apparition d’un tout jeune mime de 16 ans, un certain Prosper, qui deviendra l’une des vedettes du boulevard du crime, sous le nom de Frédérick Lemaître.

Les Théâtres des Funambules, de Mme Saqui et du Petit Lazari vers 1850

Collection A.R.T.

Le Théâtre des Funambules a des démêlés avec sa voisine la jalouse Madame Saqui, car la troupe s’est enhardie à jouer quelques petites scènes parlées. Or le verbe est interdit aux Théâtre des Funambules. Bertrand et Fabien, qui, jusqu’alors, se contentaient d’adapter des œuvres préexistantes en changeant le titre, deviennent animateurs et directeurs. Une petite guerre s’instaure jusqu’à ce que le jeune Jean-Gaspard Debureau, qui interprétait déjà une sorte de Pierrot, dénommé Baptiste, dans quelques Arlequinades, rencontre le succès. En « Baptiste », Paris trouve son idole. Sa placidité, à la fois poétique et contrastée dans le tourbillon des spectacles du Boulevard, est particulièrement appréciée. Elle lance même la formule parvenue jusqu’à nous : « tranquille comme Baptiste ».

Madame Saqui et Jean-Gaspard Debureau

Jean-Gaspard Debureau : « Cet incomparable comédien avait tout ce qu’il faut pour charmer le peuple, car il était peuple par sa naissance, par sa pauvreté, par son génie, par sa naïveté d’enfant ; mais aussi il répondait au besoin d’élégance et de splendeur qui existe dans les âmes primitives, et il n’y eut jamais duc ou prince qui sut aussi bien baiser la main d’une femme… Les gamins du paradis lui jetaient des oranges et il les ramassait, les mettait dans ses poches avec une joie enfantine, heureux de faire ménage avec eux et de jouer à la dînette, et, la minute d’après, il était un prince dédaigneux, un magnifique don Juan, jouant la scène avec Charlotte et Mathurine, avec une simplicité raffinée qui souvent dut faire réfléchir nos acteurs infirmes et turbulents. »

Théodore de Banville

( Souvenirs)

La réussite des Funambules va vider la salle de Madame Saqui qui propose une association afin que les deux établissements se partagent le genre. L’accord ne tiendra que jusqu’en 1823.

La révolution de 1830 élargit le champs du Privilège accordé aux différentes salles de spectacle. Il est désormais permis aux mimes, non seulement de poursuivre l’exercice de leur art, mais de parler et de chanter.

Debureau vieillissant, crée Marchands d’Habits de Cot d’Orban en 1842, Théophile Gautier le salue avec enthousiasme :

« Debureau existe ! Revu à dix ans d’intervalles, il nous a fait le même plaisir… Debureau est, en vérité, le plus grand mime de la terre. »

Son énorme succès ne se dément pas, mais, Jean-Gaspard Debureau est hélas victime d’une chute dans les dessous du théâtre, et meurt brutalement le 17 juin 1846. Son fils, Charles Debureau lui succède. Il ne parviendra jamais à égaler son père, mais ce dernier a laissé, dans le cœur du public, de si beaux souvenirs, qu’il se laisse encore charmer et enthousiasmer par son fils. Les spectateurs reconquis portent en triomphe le jeune débutant – il n’a que 19 ans – jusque chez lui.

Charles Debureau

Quelques années plus tard, Charles Debureau fonde sa compagnie, entreprend des tournées puis séjourne à Marseille où il formera une « relève » de l’École du Mime. Grâce à Sacha Guitry, qui écrivit sur ce thème l’une de ses plus célèbres pièces, qui devint un film, le nom de Debureau est demeuré célèbre dans toutes les mémoires.

Les Folies Dramatiques

62 boulevard du Temple Paris 3ème

Le Théâtre des Folies Dramatiques en 1835

Pierre-Noël Allaux, le fondateur du Panorama-Dramatique qui avait dû rapidement fermer, obtient le privilège pour une nouvelle exploitation théâtrale. Il fait construire une salle de 1200 places à l’emplacement du premier Théâtre de l’Ambigu ravagé, trois ans plus tôt, par un incendie. Il charge Léopold Chandezon de sa Direction. L’inauguration a lieu le 22 janvier 1831 avec une troupe de jeunes comédiens. Malheureusement, des premiers spectacles ne plaisent pas. Après plusieurs insuccès, il monte La Cocarde Tricolore des frères Cogniard qui affiche deux cents représentations triomphales, hélas suivies de nouveaux échecs. Léopold Chandezon rencontre alors Charles Mourier, un ancien marchand de rubans devenu auteur dramatique sous le nom de Valory. Il décide de lui céder ses parts du théâtre. Charles Mourier débute avec une reprise de La Cocarde Tricolore, puis monte ses propres pièces (signées Valory), et trouve enfin la faveur du public. L’été 1834, une chaleur caniculaire est tombée sur Paris dont les habitants désertent les théâtres. C’est alors que Frédérick Lemaître apporte, aux Folies Dramatiques, la pièce Robert Macaire.

C’est un véritable triomphe. Alexandre Dumas dira : « Frédérick Lemaître est inégal comme Kean, mais sublime comme lui. ». Ce succès va permettre à Mourier d’acquérir les murs de son théâtre et de se révéler comme un grand Directeur. Il le sera pendant 27 années avant de disparaître brutalement, alors que l’on affiche « Petit bonhomme vit encore » ! Pour éviter tout malentendu, le titre est raccourci en Bonhomme par le Régisseur Dorlanges, lequel est estimé de tous. C’est lui qui prend en mains l’intérim de la direction. L’affaire ayant une excellente réputation, les acquéreurs sont nombreux. C’est Tom Harel, le fils adoptif du célèbre Jean-Charles Harel, ex- Directeur de la Porte Saint-Martin et de l’Odéon, qui l’emporte. «Tom Harel vivait entre sa mère la comédienne George Cadette ( Louise) et sa tante, la célèbre Mademoiselle George ( Marguerite) » rapporte Ernest Blum.

Tom Harel garde auprès de lui Dorlanges et ne le regrette pas. Les succès vaudevillesques vont se poursuivre jusqu’à la date fatidique de Novembre 1861 où, comme tous les théâtres du Boulevard du Temple, ils apprendront leur destruction prochaine. Il trouvera l’argent nécessaire à l’achat d’un nouveau lieu pour son théâtre qu’il déplacera vers les grands boulevards, au 40, rue de Bondy ( actuelle rue René Boulanger).

Le Théâtre Historique, puis Théâtre Lyrique

72 boulevard du Temple Paris 3ème

Le Théâtre Historique

En 1846, Alexandre Dumas, auteur à succès s’il en est, veut à son tour posséder un théâtre sur le boulevard du Temple, où peu de surfaces sont alors disponibles. Seul demeure l’hôtel Foulon, à l’angle du faubourg du Temple (à l’emplacement de l’actuelle station de métro). La façade quelle qu’étroite qu’elle soit ( moins de huit mètres) est imposante par sa hauteur, son architecture et sa décoration. La salle est néanmoins assez vaste pour contenir plus de 1500 places. L’auteur institue l’ex-régisseur de l’Ambigu, Directeur en nom, conservant pour lui la Direction effective. La salle est inaugurée, le 20 février 1847, devant une foule rassemblée devant les portes depuis la veille, en dépit du froid. Dumas ouvre son théâtre avec La Reine Margot : le spectacle en douze actes commence à six heures du soir pour se terminer à trois heures du matin ! Etienne Mélingue incarne Henri de Navarre, les décors sont somptueux, la mise en scène recherchée, on peut dénombrer quelque trois cents figurants. C’est un succès qui dure cent représentations. Le 3 août de la même année le succès est encore au rendez-vous avec l’adaptation du roman Le Chevalier de Maison Rouge. C’est le début de quatre années d’exploitation fort dispendieuse qui, en dépit des nombreux succès, finit pas sombrer financièrement en 1852. Alexandre Dumas récupère son répertoire et la salle est fermée neuf mois. L’Opéra et l’Opéra-Comique pratiquant des tarifs trop élevés pour être accessibles à tous, l’idée d’ouvrir une troisième salle lyrique enfin populaire, vient de voir le jour.

En Mai 1851, la salle est promue Opéra-National, le privilège de cette nouvelle exploitation, revient à Edmond Seveste, fils aîné du Seveste rendu célèbre pour son accession au privilège d’exploitation des théâtres de banlieue. Il meurt brusquement en février 1852. C’est son frère Jules qui lui succède et rebaptise le lieu Théâtre Lyrique. La salle gardera cette appellation sous le second Empire.

Détruite elle aussi en 1863, elle retrouvera vie place du Châtelet pour devenir Théâtre des Nations, puis Sarah Bernhardt, puis Théâtre de la Ville.

Le Cirque Olympique

66 boulevard du Temple Paris 3ème

Le Cirque Olympique, boulevard du Temple

Après différentes localisations, du faubourg du Temple, à la rue des Capucines, puis rue Saint-Honoré, les célèbres Franconi s’installent boulevard du Temple en 1827, avec jongleurs, sauteurs, clowns, animaux savants, acrobates. À la piste s’ajoutera bientôt une vaste scène qui permettra la représentation de pièces militaires dont les thèmes sont fournis par les récentes épopées tant révolutionnaires que napoléoniennes, mais autorisera aussi l’arrivée de spectacles féeriques comme Les pilules du Diable en 1837. Ce cirque Olympique deviendra en 1849 Théâtre National, puis Impérial en 1851. Détruit comme les autres en 1862, il sera reconstruit place du Châtelet en 1862 et portera, jusqu’à nos jours, le nom de cette place.

* La Flambée romantique

La grande chevauchée de la postérité. Caricature de Gérard Grandville (1803-1847)

Avec la caution de Shakespeare et de Schiller, la nouvelle génération d’auteurs romantiques veut sortir des impératifs des règles du classicisme, écrire en prose et submerger le public d’émotions multiples. Quelques auteurs phares, souvent poètes et romanciers vont se lancer dans l’aventure théâtrale et susciteront le même scandale que connut Corneille avec le Cid, en réaction contre la règle des trois unités :

« Qu’en un lieu, qu’en un jour, un seul fait accompli

Tienne jusqu’à la fin le Théâtre rempli. »

Boileau. Art poétique

Victor Hugo (1802-1885)

Alexandre Dumas (1802-1870)

Premier romancier à écrire pour le théâtre. Fils du général Dumas, personnage hors du commun, auteur qui a fait rêver tant de générations, dont il faut conseiller la lecture des Mémoires, aussi passionnantes que les romans feuilletons qu’il adorait. Ami de Talma, il adore le théâtre et se passionne pour la « flambée romantique ». Il écrit, en 1828, son premier drame historique Henri III et sa cour, qui sera créé à la Comédie-Française. La critique qualifie cette pièce de «scandale en prose» tandis qu’ Hernani, de Victor Hugo, sera deux ans plus, tard «le scandale en vers» ! La pièce connaît un important succès. Alexandre Dumas devient célèbre en tant qu’auteur de théâtre et gagne beaucoup d’argent que sa joyeuse nature l’incite à dilapider. D’autres pièces vont suivre, et avec l’aide d’Auguste Maquet, plusieurs adaptations théâtrales de ses romans : Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte-Cristo qui sera présenté sur deux soirées. Le Théâtre le passionne tant qu’il voudra avoir le sien. (voir Théâtre Historique).

Alfred de Musset (1810-1857)

Ses comédies révèlent sa tendresse, son émotion, sa lucidité, sa fragilité face à l’amour qu’il comprend mieux que personne dans toutes ses contradictions. Parmi les plus réussies : Les Caprices de Marianne, On ne badine pas avec l’amour, Fantasio. D’autres pièces, plus proches de la comédie liée au proverbe à la mode du XVIIIème siècle, conservent tout leur charme : Un caprice, Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée, Il ne faut jurer de rien. Les années 1835-1840 sont ses plus fécondes. Mais il est usé par une vie de débauche, sa santé se fragilise. Il est élu à l’Académie en 1852 et meurt en 1857.

Alfred de Vigny (1797-1863)

par Deveria en 1833

Cet ancien officier a déjà une activité littéraire quand il quitte l’armée. Il lit les auteurs anglais dans le texte. Dès 1820, il devient l’ami de Victor Hugo. Après avoir publié plusieurs recueils de poèmes, il se jette, lui aussi, dans l’aventure théâtrale. Il obtient un beau succès à la Comédie-Française avec l’adaptation d’Othello en 1825. La Maréchale d’Ancre (1825) est une moindre réussite. Ebranlé par la révolution de 1830, il va évoluer lentement vers des idées que l’on pourrait qualifier de chrétiennes et républicaines. Il a une liaison amoureuse torride avec l’actrice Marie Dorval pour laquelle il écrit son véritable chef-d’œuvre dramatique Chatterton (1835). La déception sentimentale qui suit leur rupture, l’incitera à quitter Paris. Après un temps de dépression aiguë, il renouera avec d’autres jeunes écrivains et sera élu à l’Académie Française en 1845.

* Les Théâtres des Grands Boulevards

de la Porte Saint-Martin au Palais Royal

Le Théâtre de la Porte Saint-Martin

16 boulevard Saint-Martin Paris 10ème

Dès décembre 1814, lors du premier retour de Louis XVIII, le Théâtre de la Porte Saint Martin après une reprise totale de sa façade, est autorisé à rouvrir ses portes. Après la présentation de quelques mélodrames, après la réfection de la salle, il devient en 1828, et restera, jusqu’au rétablissement de la censure par Napoléon III, l’un des théâtres d’élection du Romantisme.

Théâtre de la Porte Saint-Martin en 1828, incendié en 1871

(Bibliothèque historique de la Ville de Paris)

Le Théâtre du Gymnase

38 boulevard de Bonne-Nouvelle Paris 10ème

En 1820, à l’emplacement des jardins de l’hôtel du Baron Louis et partiellement sur l’ancien cimetière de Bonne-Nouvelle, un amateur de spectacles, Monsieur de la Roserie, décide de faire construire « un gymnase, c’est-à-dire un lieu où l’on pratique les exercices du corps et de l’esprit ». Réservé tout d’abord aux jeunes artistes, lesquels auront le droit d’interpréter les pièce du répertoire du Français, à condition de n’en présenter qu’un acte, ou s’il s’agit d’une pièce en un acte de n’en proposer qu’une scène. Le Gymnase est inauguré le 23 octobre 1820 avec plusieurs extraits de pièce dont une d’Eugène Scribe. Monsieur de la Roserie institue Charles Delestre-Poirson Directeur gérant. Ce dernier fait installer l’éclairage au gaz en 1823. Pour s’attirer la faveur de la Duchesse de Berry, la salle prend en 1824 le nom de « Théâtre de Madame ». Après la chute de Charles X en 1830, il redeviendra un vrai théâtre, sous l’enseigne : Gymnase Dramatique.

Le Théâtre du Gymnase in : Architectonographie. Collection A.R.T.

Le Théâtre des Variétés

7 boulevard Montmartre Paris 2ème

Il avait été, en 1807, régi par les nouvelles dispositions napoléoniennes et cantonné dans un répertoire burlesque et grivois. La restauration lui confère, dès 1816, une liberté nouvelle, donc une nouvelle tonalité. Eugène Scribe, l’un des grands auteurs à la mode, y donne quelque trente pièces. En 1833 l’achat d’un petit terrain situé à l’arrière du bâtiment, permet d’agrandir le théâtre et de créer des loges pour les artistes et des bureaux pour la direction…

Le Théâtre des Variétés en 1829 – Collection A.R.T.

Le Théâtre du Palais Royal

38 rue de Montpensier Paris 1er

De 1812 à 1820, le Théâtre du Palais Royal avait été transformé en « Café de la Paix ». Durant les cent jours, il était devenu le « Café de la Victoire ». C’était une sorte de café-théâtre d’avant l’heure puisque le public se restaurait, tandis que le spectacle se déroulait sur la scène. En 1820, sa directrice, la Montansier, qui avait traversé tant de régimes, meurt à l’âge de 90 ans. Le comédien Dormeuil achète le théâtre et confie à l’architecte Guerchy le soin de le remodeler. C’est de cette époque que datent les encorbellements métalliques qui ouvrent sur la rue de Montpensier. Le nouveau théâtre du Palais Royal, très proche de celui que nous connaissons aujourd’hui, est inauguré en 1831.Les comédies vont se succéder, notamment celle d’un tout jeune auteur, Eugène Labiche, en 1838, tandis qu’un jeune musicien de vingt ans Jacques Offenbach y signe l’une de ses premières partitions. De 1844 à 1850, Eugène Labiche sera l’auteur maison. Il poursuivra son triomphe qui éclatera véritablement sous le second Empire.

Le Théâtre des Nouveautés

Avant d’arriver 24 boulevard Poissonnière, adresse à laquelle on peut toujours se rendre, le théâtre des Nouveautés aura beaucoup « voyagé » dans Paris.

A l’époque de la Restauration qui nous intéresse, il est d’abord construit face au Palais de la Bourse, sur l’emplacement du passage Feydeau par l’architecte Debret. Il est inauguré en 1827 et fermera ses portes en 1832.

Le Théâtre des Nouveautés. Collection A.R.T.

Le Théâtre des Bouffes-Parisiens

Passage Choiseul et rue Monsigny Paris 2ème

En janvier 1827, on inaugure au 65 du Passage Choiseul à Paris 2ème, une salle construite sur les plans des architectes Bruneton et Allard. La salle, fort jolie, si l’on se réfère aux commentaires de l’époque, est une attraction pour le Passage Choiseul, bien que sa façade principale soit édifiée au 4 de la Rue Monsigny. D’abord destinée aux séances de prestidigitation du physicien du roi, Louis Comte, celui-ci y déploie ses talents de ventriloque et de prestidigitateur, tandis que ses prestations sont entrecoupées de saynètes jouées par des enfants. C’est à cette activité qu’il doit probablement son enseigne : Le Théâtre des Jeunes Elèves.

Le Théâtre des Jeunes Élèves. (Musée Carnavalet

En 1846, un décret interdit d’engager des enfants de moins de quinze ans. Louis Comte abandonne la Direction au profit de son fils Charles qui en fera le Théâtre Choiseul. Dès 1855, sous le second Empire, il deviendra, sous l’égide d’Offenbach, le Théâtre des Bouffes Parisiens.

L’Opéra jusqu’en 1820

On se souvient que la Montansier, déjà Directrice d’un Théâtre au Palais-Royal, avait fait édifier en 1792-1793 une salle dans la rue de Richelieu (alors rue de la Loi) par l’architecte Victor Louis, inaugurée sous l’appellation de Théâtre National. Cette salle avait été mise à la disposition de l’Académie royale de Musique, devenue Opéra, cette dernière ayant du quitter son abri provisoire de la Porte Saint-Martin. On accusa la Montansier d’avoir fait construire un édifice qui menaçait la sécurité de la Bibliothèque Nationale toute proche. Elle tenta de se battre, d’une manière un peu vaine puisque les tenants de l’Opéra détenaient déjà la salle, mais fut déboutée par un décret de 1795 qui rendait l’Etat propriétaire de ce lieu qui allait devenir l’Opéra.

Le Duc de Berry, fils de Charles X, qui s’était rendu à l’Opéra avec son épouse le 13 février 1820, fut assassiné à sa sortie de la salle. Le lieu fut immédiatement fermé puis détruit, laissant à sa place une sorte de chapelle expiatoire qui perdura jusqu’en 1830. La Révolution de juillet 1830 empêcha son achèvement et la détruisit.

L’Opéra Le Pelletier

12 rue Le Peletier Paris 9ème

Plus d’Opéra dans la capitale. Louis XVIII décide, donc, en 1820, de faire édifier le plus rapidement possible une salle provisoire et en confie les plans à l’architecte François Debret qui est un élève de Charles Percier. Le bâtiment ouvre sur quatre voies : sa façade donne rue Le Peletier, elle est ornée de seulement huit statues de muses, curieusement il aurait manqué celle de la musique !!! Il est entouré des rue Pinon (aujourd’hui rue Rossini), du passage Pinon situé entre les actuelle rue Chauchat et Drouot, et du passage de l’Opéra qui conduit au Boulevard des Italiens.

L’Opéra Le Peletier en 1825 – Collection A.R.T.

Édifiée pour un provisoire qui durera plus de cinquante années, elle est construite, en grande partie, avec les éléments récupérés de la salle de la Rue de Richelieu. Est-ce cette légèreté qui lui confère une bonne acoustique ? Toujours est-il qu’elle a une bonne réputation à cet égard et que ses 1800 places semblent confortables. De plus, elle bénéficie du progrès de l’éclairage au gaz.

Très rapidement construite, la salle est inaugurée le 16 août 1821, avec un opéra inspiré de Voltaire et signé Charles-Simon Catel : Les Bayadères.

Parmi les créations importantes de la période qui nous occupe citons : La Muette de Porticci de Daniel-François-Esprit Auber en 1828, Le Comte Ory et Guillaume Tell de Rossini (1828), Les Huguenots de Meyerbeer (1836). Il convient de citer le ballet La Sylphide ( 1832)

Sur la rive gauche

Théâtre du Luxembourg, dit Bobino

6 rue de Fleurus Paris 6ème

Un pitre, surnommé Bobino, de son vrai nom Saix, avait aménagé une sorte de baraque sur laquelle il se produisait pour la parade d’un spectacle fait de pantomimes, danses de cordes, voire combats de sabres, dans la tradition de ce qui existait sur les foires ou sur le boulevard du Temple. Fin 1816, Louis-Philibert Brun obtient le droit de faire construire, juste à côté du tréteau de Bobino un petit théâtre de 450 places. Il s’associe très vite à son voisin et le théâtre Forain du Luxembourg est inauguré en 1817, il est immédiatement surnommé Bobino. Les rivalités courantes entre les théâtres perturbent quelque peu son destin complexe. Le second Empire verra son développement puis sa mutation. Mais il est important de savoir que le nom, encore à l’affiche d’un célèbre music-hall de la rue de la Gaîté, date de la première Restauration.

L’Aventure théâtrale de la famille Seveste et les théâtres de banlieue

Louis XVIII revenu dans la capitale, décrète que Paris, ville régicide, doit se faire pardonner son crime en édifiant, à l’endroit de l’inhumation de ses victimes, une chapelle expiatoire qui deviendra la sépulture royale de Louis XVI et Marie-Antoinette. Encore faut-il connaître l’endroit précis de l’inhumation.

Guillotinés place de la Révolution (actuelle Place de la Concorde), on sait que les dépouilles mortelles ont été jetées dans la fosse commune du cimetière de la Madeleine sis autrefois dans le quadrilatère que bordent, de nos jours, le Boulevard Haussmann, la rue Pasquier, la rue des Mathurins et la rue d’Anjou.

Mais qui dirait, 22 ans plus tard à quel endroit précis ? Comment retrouver, parmi les quelque 1800 corps décapités et enterrés à la hâte, ceux du roi et de la reine ?

Un jeune danseur du nom de Pierre Seveste conservait en mémoire les souvenirs de son grand père, fossoyeur au cimetière de la Madeleine. C’est lui qui guida les recherches et permit à Louis XVIII de mener à bien son projet.

Désireux de prouver sa gratitude à Seveste, Louis XVIII lui accorde le privilège qu’il demande, à savoir le privilège de construire et d’exploiter des théâtres dans chacun des villages qui entourent Paris. Construire des salles de spectacles hors de l’enceinte des Fermiers Généraux, c’est s’assurer un public parisien qui ne résistera pas, pour se divertir à moindre frais, à franchir « le mur murant Paris (qui ) rend Paris murmurant ». Il s’agit en effet d’un mur douanier. Quelques octrois subsistent : ce sont les rotondes édifiées par l’architecte Ledoux, parmi lesquelles demeurent encore, celle située à l’entrée du Parc Monceau où celle du bassin de la Villette. La frontière parisienne d’alors longe ce qui est aujourd’hui l’actuelle ligne du métro aérien: Nation – Étoile par Barbès au Nord, par Denfert, au sud.

|

Le Théâtre Montparnasse, le Théâtre de Grenelle, le Théâtre des Batignolles, le Théâtre de Montmartre et le Théâtre de Belleville. |

Parmi les théâtres construits ou simplement exploités par cette famille, on peut citer :

Le Théâtre Montmartre, Place d’Orsel,

actuelle place Charles Dullin Paris 18ème

Dès 1822, sur le versant sud du Mont des Martyrs, Pierre-Jacques Seveste, fair édifier un théâtre de plus de huit cents places. Il confie les plans à l’architecte Hautebourg. Au milieu de la place du village d’Orsel, il est assez proche du boulevard qui longe le mur des fermiers généraux ( enceinte du Paris de l’époque). Ce sera le Théâtre de Montmartre. Comme ses spectacles finissent tard dans la nuit, Seveste fait installer des lanternes afin que la rue demeure éclairée pour rassurer son public. Son principe, on l’a vu, et ce principe demeurera ancré dans la famille, est de faire jouer des débutants, voire des élèves pour ne pas les payer, ou alors si peu, puisqu’ils sont censés apprendre leur métier. Il meurt prématurément en 1825 et son privilège revient à sa veuve et à ses deux fils qui poursuivront l’exploitation de ce qu’on appelait à l’époque « la galère Seveste ».

Le Théâtre Montparnasse

En 1817, Pierre Jacques Seveste récupère le nom d’une salle précédemment ouverte sur le boulevard d’Enfer, aujourd’hui boulevard Montparnasse, qui ne fonctionne qu’à la belle saison. Il installe ce lieu dans une salle construite rue des Acacias, future rue de la Gaîté, laquelle desservait les guinguettes et autres bals publics forts goûtés à l’époque dont les noms sont demeurés même s’ils illustrent désormais autre chose que ces bals champêtres : Le mille colonnes, Les Iles Marquises, La Belle Polonaise.

Le théâtre ne paie pas de mine. Il est construit en bois et en plâtre. Éclairé par des quinquets, il présente des spectacles très longs comportant en général deux vaudevilles suivis d’un drame. Le spectacle dure six heures ! Il faudra attendre le Second Empire pour voir Seveste abandonner le lieu en le vendant au comédien Henri Larochelle qui se révélera être un grand bâtisseur de théâtres.

Le Théâtre des Batignolles

78bis, boulevard des Batignolles Paris 17ème

Dans le village des Batignolles-Monceau, une petite salle est élevée dès 1830 dans le haut de la rue Lemercier. Modestement polyvalente elle est conçue pour se transformer, de salle de bals ou des fêtes, en salle de spectacle. Le propriétaire demande l’autorisation d’y faire donner des représentations au bénéfice des pauvres de la commune, et l’obtient. L’avis des frères Seveste a été demandé – n’oublions pas qu’ils détenaient le privilège depuis 1817 -et le public du village applaudissait volontiers les mélodrames et vaudevilles qui y sont donnés. Des réticences préfectorales se font jour des 1831, mais le Maire et ses administrés tiennent bon. Malgré ses appuis, Souchet est contraint de vendre en 1833.

Le 3 juillet 1838 l’autorisation officielle d’édifier un nouveau théâtre proche du boulevard extérieur est donnée à une société de commandite composée notamment de MM. ¨Puteaux et Droux, laquelle mande l’architecte Azémar pour concevoir les plans. Malgré les vives oppositions des habitants du quartier, ce sont les frères Seveste qui en deviennent les directeurs, en dépit de leur déplorable réputation d’exploiteurs.

En 1848, le théâtre fut agrandi par les soins de Monsieur Puteaux. Le matériel utilisé provient de l’abbaye cistercienne de Notre-Dame du Val de Mériel datant du XIIème siècle..

Le Théâtre de Belleville

cour Lesage au niveau du 46 rue de Belleville

Belleville était, aux environs de 1830, un village, sur la hauteur dominant Paris et comptait à peine cinq mille habitants, paysans, rentiers, vignerons. C’était la campagne et l’on s’y promenait volontiers dès l’arrivée du printemps en remontant la Courtille. De petits sentiers longeaient les jardins, les bosquets. Les guinguettes et autres gargotes étaient nombreuses et appréciées par une population qui aimait à flâner, danser et boire un verre.

La veuve Seveste, choisit l’emplacement sur la rue de Paris, actuelle rue de Belleville pour faire édifier un théâtre, par Puteaux, celui qui avait été l’entrepreneur des bâtiments du quartier des Batignolles. C’est une salle de 1200 places qui est inaugurée en 1828. Il semble que parmi tous les théâtres de banlieue, ce soit celui qui, à l’époque de la Restauration connaît la meilleure exploitation, et ce, en raison vraisemblablement de la qualité des interprètes. On va y découvrir notamment celui qui deviendra le célèbre Mélingue.

Le Théâtre de Grenelle, 1824

55 rue de la Croix Nivert Paris 15ème

En 1824, un entrepreneur de travaux publics et conseiller municipal de la commune de Vaugirard achète d’immenses terrains de la plaine de Grenelle pour y créer une ville bourgeoise, industrielle. En moins de cinq ans il édifie de nombreuses maisons, un pont sur la seine, une gare d’eau et un théâtre.

Le théâtre est inauguré en 1828. Immédiatement, brandissant leur privilège, arrivent la veuve Seveste et ses fils pour en prendre la direction. Des troupes itinérantes composées pour la plupart des jeunes élèves exploités par Jules Seveste, apportaient, trois fois par semaine, des spectacles variés, pour la plupart déjà joués à Paris mais dans des conditions vraiment professionnelles. En raison de la piètre qualité des spectacles, le théâtre périclite rapidement. Les actionnaires qui l’avaient construits sont dépités et tentent d’obtenir de la famille Seveste un accord, étant donné que celle-ci semble se désintéresser du lieu, mais pas des profits qu’ils peuvent en attendre. La salle est restaurée en 1837 avec 1300 places disponibles. Là encore, il faudra attendre l’arrivée de Henri Larochelle pour avoir une programmation digne du lieu.

Le mur tombera en 1860, lorsque Napoléon III annexera à Paris les communes avoisinantes, dans lesquelles Seveste promenaient des spectacles montés spécialement pour les théâtres qu’il y avait construits ou récupérés. Ainsi s’explique la presque identité des dimensions scéniques des établissements qui subsistent. Bien d’autres existaient alors dans lesquels le Théâtre dut laisser la place au cinéma, puis le cinéma au supermarché.

À l’issue de la période dite de Restauration, qui couvre les règnes de Louis XVIII, Charles X puis de Louis-Philippe, Paris dénombrera une vingtaine de théâtres supplémentaires à l’aube du second Empire. Parmi ces nouveaux-venus, certains subsistent encore : le Théâtre du Gymnase, le Théâtre de la Porte Saint-Martin, le Palais-Royal, ainsi que trois des théâtres de banlieue, devenus le Théâtre Montparnasse, le Théâtre Hébertot et le Théâtre de l’Atelier.

Bibliographie :

* Les Théâtres de Paris de Geneviève Latour et Florence Claval (DDAV 1991)

* Le Boulevard du Crime de Pierre Gascar ( Atelier Hachette/Massin )

* Histoire du théâtre de André Degaine (Nizet 1992)

* Les Théâtres parisiens disparus de Philippe Chauveau (Éditions l’Amandier-1999)

* Anciens théâtres de Paris de Georges Cain (Éditions Charpentier-1906)

* Histoire du Théâtre de Lucien Dubech ( en 5 volumes Librairie de France 1931 )

* Dictionnaire historique des rues de Paris de Jacques Hillairet ( 2 volumes Éditions de Minuit 1963 )

Iconographie :

Fonds de l’Association de la Régie Théâtrale et de la Bibliothèque historique de la ville de Paris