ou la Passion de l’impossible

(1913-1960)

Témoin d’une époque tumultueuse et souvent cruelle, Albert Camus est le plus idéaliste des auteurs dramatiques de la seconde partie du XXème siècle. Engagé dans un combat sans merci contre l’injustice et l’absurdité, il choisit pour champ de bataille la scène et pour épée ses dialogues. Qui mieux que lui pourrait parler de son amour pour le Théâtre ?

« Je considère le Théâtre comme le genre littéraire le plus haut. Opinion au premier chef toute personnelle et qui s’appuie ensuite sur le fait que les plus grands écrivains de l’humanité sont des auteurs dramatiques. (1) Pour moi, le théâtre m’offre la communauté dont j’ai besoin, les servitudes matérielles et les limitations dont tout homme et tout esprit ont besoin.

(…) Un parti, un mouvement, une église sont aussi des communautés, mais le but qu’elles poursuivent se perd dans la nuit de l’avenir. Au théâtre au contraire, le fruit du travail, amer ou doux, sera recueilli un soir connu à l’avance et dont chaque jour de travail rapproche. L’aventure commune, le risque connu par tous créent alors une équipe d’hommes et de femmes tout entière tournée vers un seul but et qui ne sera jamais meilleure ni plus belle que le soir, longtemps attendu, où la partie enfin se joue.

(…) Sous ces cintres, derrière ces toiles, erre toujours une vertu d’art et de folie qui ne peut périr et qui empêchera que tout se perde (…) Recevoir et donner, n’est-ce pas le bonheur et la vie ? (…) Mais oui, c’est la vie même, forte, libre, dont nous avons tous besoin ». (2)

(1) Petit Parisien 14 septembre 1956

(2) Gros plan émission télévisée 12 mai 1957

1. Un petit Algérois, pupille de la Nation

2. Une tuberculose opportune

3. Chercher sa voie dans la tourmente

4. Un phare pour la Jeunesse

5. Rencontre fulgurante avec Jean-Louis Barrault

6. Le Metteur en scène détrône l’auteur dramatique

7. Le Déchirement algérien

8. Les Lauriers et la tragédie

9. Quelques pièces

10. Œuvres dramatiques

11. Extrait de « La Peste »

1. Un petit Algérois, pupille de la Nation

« Je suis né pauvre et sans religion sous un ciel heureux dans une nature avec laquelle on sent un accord, non une hostilité. Je n’ai donc pas commencé par le déchirement mais par la plénitude ». Albert Camus

À l’aube du 7 novembre 1913 naît de l’autre côté de la Méditerranée, dans le département de Constantine, un petit garçon prénommé Albert. Lucien, son père, simple ouvrier agricole, travaille dans les vignes du domaine du Château de Gendarme, à Mondovi. Sa maman, Catherine, issue d’une famille pauvre de neuf enfants – pour la plupart analphabètes – lui a donné un frère aîné, le petit Lulu. Le ménage est très heureux : « En Afrique, la mer et le soleil ne coûtent rien ». (1)

Si Lucien et Catherine se sont rencontrés en Algérie, c’est parce que leurs parents, miséreux sur le sol de la patrie, ont quitté la France en 1871 dans l’espoir de connaître la prospérité en « terre promise ». Évoquant leur souvenir, Camus déclarera plus tard: « L’histoire des hommes de ma famille, qui de surcroît étaient pauvres et sans haine, n’ont jamais exploité ni opprimé personne ». (2)

L’enfant n’a pas atteint sa première année qu’en août 1914, son père est rappelé en métropole pour être affecté dans un régiment de zouaves. À la bataille de la Marne, il est blessé à la tête. Aveugle, on l’évacue sur l’hôpital de Saint-Brieuc où il meurt le 14 octobre 1914.

Le malheur s’est abattu sur Catherine. Que faire avec deux petits garçons orphelins de père ? Elle se réfugie à Alger, auprès de sa mère, une paysanne volontaire, dure pour elle comme pour les autres. Dans les deux pièces du quartier Belcourt, sans eau, sans électricité, vivent désormais cinq personnes : les deux enfants, leur mère, leur grand-mère et un de leurs oncles, sourd-muet, qui gagne quelques sous comme artisan tonnelier. Catherine cherche du travail, elle est engagée tout d’abord comme ouvrière dans une cartoucherie, puis elle quitte cet emploi pour faire des ménages. « Je n’ai pas appris la liberté dans Marx, se vantera Camus, je l’ai apprise dans la misère ». (3)

À cinq ans, le petit Albert entre à la Communale de la rue Aumerat. C’est un enfant sage, attentif, éveillé. L’instituteur du cours moyen 2ème année, Louis Germain, décèle chez son élève des dispositions exceptionnelles pour les études et le fait travailler en dehors des heures de classes.

À onze ans, Albert obtient une bourse. Il entre en 6ème au lycée Bugeaud. À l’école primaire, ses camarades appartenaient tous à des familles modestes ; au lycée, Albert se trouve confronté aux enfants de riches propriétaires colons, à la nombreuse domesticité indigène. Pour la première fois, l’adolescent souffre de sa condition, il a honte de sa famille et il a honte d’avoir honte. Il lui faut se valoriser à ses propres yeux, il lui faut briller… en n’importe quelle matière, mais briller. Il trouve son bonheur dans la passion du football. Inscrit tout d’abord dans une association sportive de quartier, il fait bientôt partie de l’équipe du Racing Universitaire d’Alger, au poste de gardien de but.

Un de ses oncles par alliance – le mari d’une des sœurs de sa mère – boucher de son état et passionné de lecture (cela se trouve, la preuve !) souhaite initier son neveu aux joies de la littérature. Il lui prête Les Nourritures terrestres d’André Gide, Albert n’y trouve aucun intérêt … La mer, le soleil, Blida, petite rose… il n’est pas ébloui, il connaît. Sa passion, ce sont les aventures de Pardaillan, beaucoup plus captivantes que les discours de Nathanaël.

(1). Préface de L’Envers et l’Endroit

(2) Extrait de la dédicace du discours du Prix Nobel, à Louis Germain

(3) Actuelles III Albert Camus

2. Une tuberculose opportune

Alors qu’Albert débute sa classe de philosophie, il attrape un rhume qui n’en finit pas. « Ça passera », dit sa mère. Elle a tort de ne pas s’inquiéter. Les poumons sont atteints. Finis les matchs de football. Il faut du repos, du grand air et de la bonne nourriture. L’oncle-boucher se présente comme le sauveur, il possède une maison avec jardin, débite des biftecks bien saignants, voilà donc de quoi remettre sur pied un jeune garçon mal en point. Albert quitte l’appartement de la rue de Lyon et n’y reviendra plus jamais.

La tuberculose est une affection curieuse, elle développe chez le malade un état de grâce, de disponibilité poétique, de vague à l’âme et d’attirance pour l’ésotérisme ou la religiosité. Tous les illustres poitrinaires en portent témoignage. Chez le jeune Camus, le footballeur s’efface au bénéfice du philosophe et de l’écrivain. Prenant conscience de la possible précarité de son destin, l’adolescent décide de vivre intensément par l’action, certes, mais plus encore par la réflexion et l’écriture. « J’ai eu envie d’être écrivain vers 17 ans et en même temps j’ai su obscurément que je le serais ». (1)

Bientôt guéri, Albert passe brillamment sa seconde partie de bachot et entre en hypokhâgne. Il a la chance de rencontrer un jeune professeur de philosophie, Jean Grenier, avec lequel il se lie d’une amitié indestructible. Ce maître lui fait découvrir les poètes Max Jacob et André de Richaud. La Douleur, ouvrage de ce dernier, sera un déclencheur. Il ne se passe plus un jour sans qu’Albert ne se penche sur l’un de ses petits carnets qu’il remplit de son écriture régulière. En mars 1932, la revue littéraire Sud publie son premier article consacré à Verlaine.

Grâce à un prêt d’honneur, Albert peut poursuivre ses études supérieures à la faculté d’Alger. Trois ans plus tard, licencié ès Lettres section philosophie, il prépare un diplôme d’études supérieures dont le mémoire a pour titre: Néoplatonisme et Pensée chrétienne. Une rechute de tuberculose l’empêche de se présenter à l’agrégation.

Max-Pol Fouchet, camarade de faculté, a la malheureuse idée de présenter Camus à sa fiancée, Simone Hié, une jolie brunette au sourire étincelant. Albert tombe sous le charme et sans aucun scrupule la demande en mariage. L’oncle-boucher s’oppose à cette union, un étudiant sans situation n’est pas un parti convenable. Il donne le choix à son neveu : rompre ou quitter la maison. Albert épouse envers et contre tout. Le voici à la rue mais grâce à la belle famille, le jeune couple est hébergé dans une villa sur les hauteurs d’Alger. Albert s’efforce tant bien que mal de subvenir aux besoins du ménage : il signe quelques articles, assure la critique d’arts plastiques dans la revue Arts et travaille en tant qu’animateur à Radio-Alger. Influencé par Jean Grenier, il s’inscrit tout feu tout flamme au Parti communiste mais il déchantera très vite.

Il se découvre une nouvelle passion, le Théâtre. Il ne lui suffit plus de lire les textes, il veut les mettre en scène. Il s’entoure de quelques camarades aussi enthousiastes que lui, crée une troupe de comédiens amateurs au nom évocateur de Théâtre du Travail Populaire (2), investit la salle des bains douches de Bab el Oued et prend la direction d’une préfiguration de Maison de la Culture. Le premier spectacle sera une adaptation du livre d’André Malraux Le Temps du mépris ; le suivant, La Révolte dans les Asturies, essai de création collective relatant l’insurrection ouvrière espagnole de 1934 à Oviedo. Les recettes sont destinées à l’enfance malheureuse européenne et indigène. Nous sommes en 1936 et la guerre d’Espagne bat son plein. Le spectacle est interdit par le Maire.

Désormais, Camus s’en tient aux œuvres d’auteurs consacrés, Le Prométhée enchaîné d’Eschyle, La Femme silencieuse de Ben Johnson, Les Bas Fonds de Maxime Gorki. La troupe de ses comédiens se donne un nom : L’Équipe.

Au début 1937, Camus est contacté par la troupe théâtrale de Radio-Alger. Il hésite puis accepte de jouer sous le pseudonyme d’Albert Farnèse, le rôle d’Olivier le Daim dans Gringoire de Théodore de Banville.

Parallèlement au travail d’Albert, un jeune éditeur, Edmond Charlot, réunit sous le vocable d’École d’Alger un groupe de jeunes écrivains, parmi lesquels Gabriel Audisio et Emmanuel Roblès, et publie le premier ouvrage de Camus : L’Envers et l’Endroit dans lequel l’auteur exprime l’intensité de son désir de vivre face à la mort absurde et inéluctable.

Submergé par toutes ses occupations artistiques, Albert pense-t-il encore qu’il a quelque part une épouse qui l’attend ? Apparemment non. Deux ans de mariage se sont à peine passés que le couple se sépare. Quelques semaines plus tard, en compagnie de quelques comédiennes et comédiens de sa troupe, le jeune directeur de théâtre part camper à la découverte des ruines de Tipaza et des richesses de Florence. Il en revient complètement ébloui et dans l’exaltation du moment, se sentant « le fils d’une race née du soleil et de la mer », il écrit Noces.

L’arrivée à Alger de Pascal Pia, un jeune reporter parisien, impécunieux mais plein de projets, ouvre à Albert les portes du journalisme. Les deux jeunes gens croient au pouvoir de la presse. Dans l’espoir à la fois de dénoncer la misère des peuples opprimés et de témoigner de leur pacifisme foncier, ils envisagent de créer un quotidien: Le Soir républicain.

(1) qui deviendra, en 1938, le Théâtre de l’Equipe

(2) Camus par Jean-Claude Brisville Ed. Gallimard, 1959

3. Chercher sa voie dans la tourmente

Septembre 1939, à Alger comme à Paris, la déclaration de guerre met fin à tous les projets séditieux et le pacifisme est synonyme de désertion.

Réformés pour mauvaise santé, Pascal Pia et Albert Camus quittent Alger à quelques semaines d’intervalle et se retrouvent dans la capitale où ils décrochent des postes de grouillots à Paris-Soir. Albert n’en demande pas plus. Grâce à cet emploi, il peut louer une chambre à Saint-Germain-des-Prés. Il s’y réfugie pour entreprendre, dans le secret, l’écriture de son roman L’Étranger. En mai 1940, alors que l’avance des troupes allemandes menace Paris, la rédaction de Paris-Soir se replie sur Clermont-Ferrand puis sur Lyon. L’armistice signée, Camus partage sa chambre d’hôtel avec un vieux secrétaire de rédaction qui lui apprend toutes les ficelles du métier.

En septembre 1940, Francine Faure, jeune Oranaise orpheline de la guerre de 1914, elle aussi, rencontrée chez des amies communes, quelques années plus tôt, n’a pas oublié Albert. Elle le rejoint à Lyon et le 3 décembre 1940, les jeunes gens se marient en toute intimité, avec pour seul témoin Pascal Pia. Un mois plus tard, Paris-Soir opère une restriction de personnel et Albert fait partie de la charrette. Le jeune ménage repasse la Méditerranée pour s’installer à Oran. Albert obtient un poste de professeur de lettres et Francine, matheuse de formation, se fait institutrice.

Pendant les mois d’exil qui suivront, Camus poursuit son œuvre d’écrivain. Il achève Le Mythe de Sisyphe et met en chantier La Peste. « Ce mal qui répand la terreur » symbolise pour Camus le fascisme, le nazisme, la violence. En 1941, l’imagination de l’auteur est confrontée à la réalité de la vie : une terrible épidémie de typhus se répand sur l’Algérie. Le travail de documentaliste est inutile, il suffit à Camus de rapporter les horreurs du fléau racontées par son ami Emmanuel Roblès dont la femme vient de mourir.

Pendant ce temps, en métropole, le manuscrit de L’Étranger a pris son rythme de croisière. Grâce à Pascal Pia, André Malraux l’a lu, puis l’a passé à Marcel Arland qui, à son tour, l’a recommandé à Jean Paulhan. En juin 1942, les Éditions Gallimard sortent le livre. Albert Camus est déçu des quelques articles qu’il reçoit. Certes, la critique reconnaît l’originalité du sujet et du style, mais juge aussi l’œuvre immorale: « Trois ans pour faire un livre, cinq lignes pour le ridiculiser… » c’est révoltant, pense-t-il. Il n’a pas fini de souffrir des jugements de censeurs plus ou moins sincères, le jeune Camus à la sensibilité exacerbée. Il ne sera jamais reconnu entièrement par ses pairs, il lui faudra attendre la légitimation de

L’Étranger.

Lors d’une visite médicale inquiétante, le praticien déconseille la chaleur d’un été algérien. Voici donc le jeune couple se réembarquant pour la France. La belle-mère d’une tante de Francine, épouse du comédien Paul Oettly, est patronne d’une pension de famille en pays cévenol, plus précisément dans la commune de Panelier. Elle accueille le jeune ménage. La fraîcheur des frondaisons, l’air pur, la nourriture abondante, quoi de mieux pour un tuberculeux ?

Le mois d’octobre venu, Francine s’en retourne en Algérie. Son poste d’institutrice l’attend. Albert se propose de la rejoindre cinq semaines plus tard, après que Le Mythe de Sisyphe a été diffusé en librairie. Malheureusement, le 11 novembre 1942, les Allemands envahissent la zone Sud. C’en est fait, toute traversée est interdite et Albert ne s’en retournera pas en Algérie. Bien qu’il se soit lancé dans les premières répliques d’une pièce de théâtre Le Malentendu, qu’il pense tout d’abord intituler L’Exilé, l’ennui vient vite au Panelier: « Je vivais alors, à mon corps défendant, au milieu des montagnes du centre de la France. Cette situation historique et géographique suffirait à expliquer la sorte de claustrophobie dont je souffrais alors et qui se reflète dans cette pièce ». (1) L’écriture ne suffit pas à Camus, il a besoin d’activité. Il se dirige vers Lyon pour retrouver Pascal Pia, responsable d’un mouvement de résistance, Combat, qui possède son propre journal. Albert est conquis par le programme d’actions que lui propose Pia , il s’y rallie avec ferveur.

Camus, néanmoins, retourne au Panelier pour retravailler le manuscrit de sa première œuvre dramatique, Caligula, inspirée de Suétone. Les événements actuels imposent des corrections et des ajouts à un texte mis en chantier en 1937. Dans cette tragédie en veston, l’auteur se doit d’insister sur les atrocités du totalitarisme, sur l’horreur de la mort et le refus de s’y résigner. Six ans plus tôt, Camus s’était contenté d’écrire dans son petit carnet : « Non, Caligula n’est pas mort. Il est là et là. Il est en chacun de vous. Si le pouvoir vous était donné, si vous aviez du coeur, vous le verriez se déchaîner ce monstre ou cet ange que vous portez en vous ». Désormais, le conditionnel a laissé place à l’affirmatif.

Quand le mot Fin est écrit au bas du manuscrit, Albert part pour Paris. André Gide, retiré à Alger, a mis à sa disposition l’ancien studio de sa fille Catherine au 1bis, rue de Varennes. Le jeune écrivain obtient un poste de lecteur chez Gallimard. Il retrouve alors Jeannine, une ancienne collègue, secrétaire de rédaction de Paris-Soir. Elle s’est mariée à Michel Gallimard, fils du patron. Albert devient un ami intime du couple.

Fin 1943, la rédaction de Combat s’installe clandestinement à Paris. Sous le pseudonyme de Beauchard, Camus devient le bras droit de Pia et le remplacera à la tête du journal, lorsque ce dernier sera nommé membre du Comité de la Résistance.

Dans un premier temps, Camus fait la connaissance du couple Sartre-Beauvoir au Café de Flore. Puis il assiste à la première représentation des Mouches au Théâtre de la Cité. Subjugué, il ne désire rien tant que faire partie du cercle des Sartriens. En 1943, les deux écrivains, Sartre et Camus, se croient faits pour s’entendre et se reconnaissent comme compagnons du même combat.

À la fin de l’été, au cours d’un de leurs nombreux rendez-vous à Saint-Germain-des-Prés – rendez-vous auquel assiste Simone de Beauvoir- Sartre, qui vient de terminer un drame intitulé Les Autres, propose à Camus de le mettre en scène et de jouer le rôle de Garcin, le déserteur. Camus, tout feu tout flamme quand il s’agit de théâtre, accepte de grand coeur. La pièce est mise en répétition. Les rôles d’Estelle et d’Inès sont tenus par deux amies communes à l’auteur et à Simone de Beauvoir: Wanda Kosakiewicz et Olga Kechelievich. En décembre, Olga est arrêtée par la Gestapo. Camus estime qu’il est impensable de remplacer Olga et se retire du projet. (2)

Certes, l’année 1944 débute encore sous le joug allemand, mais on sent venir la fin du tunnel, l’espoir d’une libération prochaine se fait de plus en plus intense. Un sursaut de vie littéraire s’empare du quartier Saint-Germain. On s’agite, on donne des prix, on écrit des pièces, on les joue entre soi, on s’amuse beaucoup. C’est ainsi qu’au cours d’une soirée chez Louise et Michel Leiris, Albert Camus, meneur de jeu d’une comédie burlesque : Le Désir attrapé par la queue, signée Picasso, met en scène Jean-Paul Sartre, Dora Maar, Simone de Beauvoir, Valentine Hugo…

Mais pour Camus, ces soirées ne sont que des intermèdes. La grande affaire pour lui se prépare au Théâtre des Mathurins, dirigé par deux jeunes acteurs de grand talent, Jean Marchat et Marcel Herrand. Depuis la fin mars, ils font répéter Le Malentendu, la pièce écrite dans la solitude du pays cévenol et inspirée d’un fait divers. (3) Le rôle de la jeune fille, Martha, est tenu par une élève du Conservatoire de vingt ans, longue chevelure noire, yeux de braise, voix chaude à l’accent madrilène imperceptible – elle est fille d’un ministre de la République espagnole, réfugié en France-, une flamme, Maria Casarès.

La répétition générale est fixée au 24 juin 1944. Le débarquement en Normandie a eu lieu le 6. C’est assez dire si les esprits sont occupés par d’autres événements que le drame qui se passe sur une petite scène du quartier de l’Opéra. Néanmoins, l’ambiance de la répétition générale est tumultueuse. Bien que Camus se soit montré très discret concernant ses activités clandestines, on le sait anti-collaborationniste. Le public de tendance pro-nazi lui est hostile et la pièce se termine dans un brouhaha de sifflets et de protestations.

Début juillet, les locaux de Combat sont repérés et Camus doit quitter Paris pour se cacher dans une petite bicoque sur les bords de Marne. Les représentations du Malentendu se poursuivent sans lui, elles ne s’arrêteront que le 23 juillet pour être reprises en octobre, deux mois après la Libération de Paris, dans un climat plus favorable quoique mitigé. (4)

Albert Camus est déçu, il l’avoue et se défend : « Le fait qu’on me demande aujourd’hui d’expliquer les intentions profondes du Malentendu prouve assez que l’accueil fait à cette pièce n’a pas été des plus flatteurs. Je ne dis pas cela pour m’en plaindre. Je le dis pour la vérité des choses. Et la vérité des choses est que Le Malentendu, quoique suivi par un assez nombreux public, a été désavoué par la majorité du public. En langage clair, cela s’appelle un échec.(…) Des maladresses de détails, des longueurs plus graves, une certaine incertitude dans le personnage du fils, tout cela peut gêner à bon droit le spectateur. Mais dans un certain sens, pourquoi ne l’avouerais-je pas, j’ai l’impression que quelque chose dans mon langage n’a pas été compris et que cela est dû au public seulement… ». (5)

(1)Extrait de la préface de l’édition américaine du Théâtre d’Albert Camus

(2) Voir Huis Clos dans le dossier Jean-Paul Sartre

(3) cf Quelques pièces

(4) cf Quelques pièces

(5) Le Figaro 15 octobre 1945

4. Un phare pour la Jeunesse

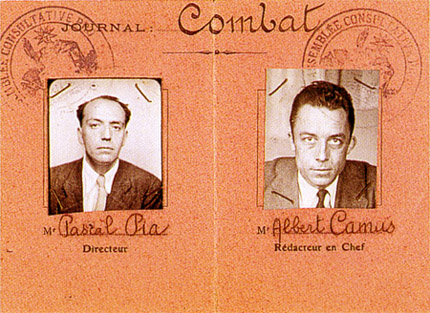

Le 19 août, en pleine insurrection de Paris, Pascal Pia, directeur et Albert Camus, rédacteur en chef de Combat sortent de la clandestinité et vont s’installer officiellement au 100 rue Réaumur, dans les anciens bureaux du Parizer Zeitung. Journal au courageux passé, Combat est reconnu comme le premier organe de presse à la Libération. Quotidien des étudiants et des professions libérales, les articles sont de Claude Roy, René Char, Jacques Lemarchand, Georges Altschuler, Colette Aubry… Chaque matin l’éditorial signé Albert Camus est attendu et lu avec passion. L’écrivain comme le journaliste est au zénith de sa popularité. Quand on a quinze ans, quand on a vingt ans, il est inconcevable de ne pas avoir lu L’Étranger que l’on se passe de main en main. Avec Malraux, l’auteur de L’Espoir, Sartre celui de La Nausée, ils forment un trio de divinités littéraires.

1945 est une année de tourbillon, d’agitation dans tous les domaines. Le 8 mai, capitulation allemande. Elle apporte la joie, l’allégresse de la victoire et le bonheur d’une patrie libérée. Mais huit jours plus tard, Camus, dont le cœur est partagé entre l’Algérie et la Métropole, apprend avec douleur la révolte de Sétif et la répression sauvage qui s’ensuit. Le 6 août, les Américains, nos glorieux libérateurs, lâchent la bombe atomique sur les villes de Hiroshima et de Nagasaki. L’absurdité l’emporte une fois de plus. Quelle est donc la finalité de l’Homme ? Pourquoi tant de misère ? Pourquoi tant de morts ? Le 5 septembre, Camus reçoit une réponse irréfutable à son interrogation : la vie est toujours la plus forte, après la destruction de l’humanité, le triomphe de sa renaissance. Francine, revenue d’Algérie en août 1944, ne vient-elle pas de mettre au monde des jumeaux, Jean et Catherine ?

Le jeune père a à peine le temps de pouponner que, le 28 septembre, le rideau du Théâtre Hébertot se lève sur Caligula. Au soir de la générale, l’ambiance de la salle est électrique. Parmi les spectateurs on reconnaît moins d’habitués du Tout Paris que d’anciens résistants clandestins. Comme ils ont tous repris leur vraie identité, on ne sait si l’un s’appelle Lorrain ou Claude Bourdet, (1) et l’autre Pierlot ou Yvon Morandat. (2) Tous ces revenants du camp de la mort sont venus assister à l’agonie d’un dictateur. Le manuscrit, écrit à l’intention de la troupe de l’Équipe, puis retravaillé en 1943 dans l’espoir – hélas déçu – que Jean Vilar monterait la pièce au Théâtre de Poche, tomba dans les mains de Jacques Hébertot. Il le jugea fort intéressant, passionnant même. Il mit son plateau à la disposition d’Albert Camus et de son metteur en scène Georges Vitaly et engagea pour le rôle principal le lumineux Gérard Philipe.

Le manuscrit est reçu avec beaucoup d’intérêt et suscite mille discussions. Lorsque Henry Troyat écrit dans la N.R.F. : « Toute la pièce de M. Camus n’est qu’une illustration des principes existentialistes de M. Sartre », Camus est fortement agacé. Il envoie une lettre de protestation au directeur de la revue: « 1° « Caligula » est écrit en 1938; à cette éoque, l’Existentialisme français n’existait pas sous sa version actuelle, c’est-à-dire athée (…) 2 °Le seul livre d’idée que j’aie jamais écrit, Le Mythe de Sisyphe, était dirigé justement contre des philosophies existentialistes ».

Intervient alors dans l’horizon de Camus une rupture d’amitié beaucoup plus grave que les chicaneries philosophiques d’auteurs à la mode. Après des années de profonde complicité, Pascal Pia quitte Combat et s’éloigne de son ami. Camus tente de sauver le journal mais les difficultés financières et les dissensions entre les rédacteurs l’obligent à céder la place à Claude Bourdet, le beau-fils d’Edouard Bourdet, le 3 juin 1947.

(1) Claude Bourdet (1906- 1996) fils de l’auteur dramatique Edouard Bourdet. Résistant, déporté, Compagnon de la Libération, fondateur de l’hebdomadaire France-Observateur

(2) Yvon Morandat (1913 -1972) Résistant. A rejoint la France Libre. Ministre des Affaires sociales sous le gouvernement Georges Pompidou.

5. Rencontre fulgurante avec Jean-Louis Barrault

Le 10 mai paraît un nouveau roman La Peste. C’est un énorme succès. 160.000 exemplaires seront vendus à travers trente-deux pays. La lecture du livre enthousiasme Jean-Louis Barrault. Admirateur d’Albert Camus, il aurait aimé jouer le rôle de Caligula, mais son entrée à la Comédie-Française l’en avait empêché. Nouveau directeur d’une troupe de fort bons comédiens installée au Théâtre Marigny, il écrit à l’auteur: « Décidément, votre pièce me ravit. Texte admirable… atômes crochus… Je ne puis vous dire autre chose que j’ai « un Caligula rentré » et une « présentation rentrée » et que je désire travailler avec vous – un jour et souvent ».

Barrault rencontre Camus et lui propose une collaboration aussi étroite que celle qu’il eut avec Paul Claudel lors de la préparation du Soulier de Satin. Barrault avait envisagé une adaptation du Journal de l’année de la peste de Daniel Defoe, et souhaitait traiter le sujet en une sorte d’auto sacramental à la manière des auteurs espagnols de l’Âge d’Or, en utilisant toutes les formes d’expressions dramatiques : le mime, les chœurs, la danse, le monologue… soit un spectacle mi-lyrique et mi-burlesque avec pour personnification mythique de La Peste un comédien – en l’occurrence Pierre Bertin. Albert Camus trouve le projet passionnant, il aime travailler avec une troupe, cela lui rappelle Alger, il est attiré comme Barrault par le

« Théâtre total ». Et pourtant, la collaboration entre ces deux hommes de théâtre, le comédien et le dramaturge, quoique courtoise, ne fonctionne pas bien. L’un aime le flamboyant et l’autre la dialectique.. Dans ces conditions, le spectacle va à hue et à dia. Il ne reste rien du roman sinon le sujet, le titre même en a été changé La Peste devient L’État de Siège.

La répétition générale, (1) l’une des plus brillantes de la saison, rend l’échec encore plus cuisant. Camus supporte mal les attaques venues de toutes parts. Rassemblant toute sa rancœur sur le seul critique des Nouvelles Littéraires qui lui reproche de situer son action en Espagne alors que les révélations sur le régime totalitaire de l’U.R.S.S apparaissent chaque jour plus flagrantes et plus cruelles, il s’insurge et se défend dans Combat :

« Pourquoi l’Espagne ? Pourquoi Guernica, Gabriel Marcel ? Pourquoi ce rendez-vous à la face du monde encore endormi dans son confort et sa misérable morale ? Hitler, Mussolini et Franco ont démontré à des enfants ce qu’était la technique totalitaire. Oui, pourquoi ce rendez-vous qui nous concerne aussi ? Pour la première fois, les hommes de mon âge rencontraient l’injustice triomphante de l’Histoire ; le sang de l’innocence coulait alors au milieu d’un grand bavardage pharisien qui dure encore… ». Puis le coeur lourd, Camus adresse un courrier à son ancien professeur et ami, Jean Grenier : «…Ce que vaut L’État de Siège je n’en sais pas trop. C’est une tentative pour faire une sorte de « moralité moderne » et j’en vois bien les défauts, mais j’y ai mis une passion qui est la mienne. C’est une pièce d’amour par un côté… ».

La passion de Camus en faveur de la liberté des hommes ne peut se limiter à l’écriture. En cette année 1949, tandis que le monde se restructure comme il peut , que les derniers criminels de guerre sont exécutés, que l’État d’Israël est reconnu par la France, que les territoires d’Indochine se rebellent, que les U.S.A refuse de signer un pacte de non agression avec l’U.R.S.S, que le communisme s’étend sur l’Europe, qu’à Paris la signature du Pacte Atlantique et la venue officielle du général Bradley motivent de violentes échauffourées, Camus se mêle à tous les combats pour défendre la paix et la justice. Convié en Amérique du Sud en tant qu’écrivain célèbre, il doit répondre à mille invitations, réceptions et conférences, mais il découvre aussi la misère des autochtones qu’il compare à celle des Arabes de son pays natal. Il est fatigué, déprimé, à bout physiquement et moralement.

À son retour en France, il est la proie d’une grave rechute de tuberculose. Obligé au repos, il se remet à l’écriture. Ses recherches se tournent vers les causes génératrices des crimes politiques. Pour quelles raisons et par quels processus l’Homme devient-il un tueur ? Peut-il éprouver de la pitié pour l’objet de sa haine ? La Révolution russe de 1905 est le premier exemple qui tombe sous sa plume. Il écrit quelques répliques à ce sujet et les scènes s’enchaînent les unes aux autres: « Si extraordinaires que puissent paraître, en effet, certaines des situations de la pièce, elles sont pourtant historiques. Cela ne veut pas dire que Les Justes soient une pièce historique. Mais tous mes personnages ont réellement existé et se sont conduits comme je le dis. J’ai seulement tâché de rendre vraisemblable ce qui était déjà vrai ». La pièce portera un beau titre : Les Justes. (2)

Trop faible pour se rendre aux répétitions, Camus se rassure en sachant que le directeur du Théâtre, Jacques Hébertot, sera très attentif à la préparation du spectacle. Il lui fait confiance et ce n’est qu’au soir de la répétition générale que l’auteur découvrira son œuvre sur scène, le 15 décembre 1949.

La pièce qui, selon Thierry Maulnier, pose la question d’une actualité brûlante : « Faut-il détruire les hommes vivant pour l’idée qu’on se fait du bonheur des hommes à venir ? » est bien accueillie dans l’ensemble, encore qu’elle ne fasse pas l’unanimité. Certains s’accrochent à défendre la doctrine communiste égalitaire face au capitalisme tandis que pour d’autres, cette doctrine est à rejeter de toute urgence. Néanmoins, on peut parler de succès, que l’auteur savourera de loin. Dès le lendemain de la première représentation, Albert part en convalescence à Grasse, puis dans les Vosges où il travaille à son essai L’Homme révolté. Camus pense depuis plusieurs années à cet ouvrage, il a pris des notes, certaines lui ont servi lorsqu’il composa Les Justes. Le livre paraît en octobre 1951, objet de critiques sévères de la part des Surréalistes. À leurs accusations s’ajoute le persiflage des jaloux, de ceux que la célébrité de l’auteur dérange. On ricane : « Camus est tombé de son piédestal ! », « Ce phare érigé trop vite supporte mal la tempête! ». Camus endure très mal ces attaques. Il proteste véhémentement dans la presse. La querelle dure plus d’une année et se termine par une violente rupture avec Jean-Paul Sartre mettant Saint-Germain-des-Près à feu et à sang. Interviewé, Camus déclare : « Je préfère la compagnie des gens du théâtre, vertueux ou pas, à celle des intellectuels (…) dans la société intellectuelle, j’ai toujours l’impression d’avoir quelque chose à me faire pardonner ».

6. Le Metteur en scène détrône l’auteur dramatique

De 1953 à 1958, Camus se fait le traducteur ou l’adaptateur de sept pièces de théâtre. À la question posée lors d’une émission de télévision en 1959 : « Pourquoi travailler pour les autres ? » il répond :

« Quand j’écris mes pièces, c’est l’écrivain qui est au travail (…). Quand j’adapte, c’est le metteur en scène qui travaille selon l’idée qu’il a du théâtre. Je crois, en effet, au spectacle total, conçu, inspiré et dirigé par le même esprit, ce qui permet d’obtenir l’unité du ton, du style, du rythme qui sont les atouts essentiels d’un spectacle. Comme j’ai la chance d’avoir été aussi bien écrivain que comédien ou metteur en scène, je peux essayer d’appliquer cette conception. Je me commande alors des textes, traductions ou adaptations, que je peux ensuite remodeler sur le plateau lors des répétitions et suivant les besoins de la mise en scène ».

Partant du plaisir qu’il prend à mener un spectacle de bout en bout, on comprend qu’il adapte un Dom Juan pour le Festival d’Angers. Au sein d’une équipe de comédiens, sous une voûte d’été, l’homme de théâtre qu’est devenu Camus, comblé de bonheur, retrouve l’enthousiasme et la foi de sa jeunesse algérienne : « Le décor naturel, le vent, les nuages ou les étoiles donnent au drame une sorte de corps astral, et le contrechamp incessant de ces mouvements du ciel fournit à l’action une étrange et insaisissable unité qui n’est le fait ni du créateur, ni de ses interprètes, ni de ses serviteurs. Une parole humaine sous le ciel de nuit et, soudain familière, la grandeur s’installe sans bruit autour de nous ».

Sur les mêmes remparts, l’année suivante, Marcel Herrand, très malade, fait néanmoins répéter Les Esprits de Larivey ( 1540-1619) et « Cet extravagant chef d’œuvre » 5&) : La Dévotion à la croix de Calderon. La version des deux ouvrages signée Albert Camus est interprétée par un couple de comédiens extraordinaire, Casarès-Reggiani. Marcel Herrand souffre d’un cancer en phase terminale, il se sait perdu, mais il espère avoir le temps de réussir son ultime festival. Or, il meurt pendant les dernières répétitions. Albert Camus le remplace. Les spectacles, dédiés au disparu, obtiennent un triomphe.

Début mars 1955, le Théâtre La Bruyère affiche une pièce italienne : Un cas intéressant (Casa Clinico), adaptée par Albert Camus et mise en scène par Georges Vitaly, (un ancien de la distribution de Caligula). L’auteur, Dino Buzzati, est connu en France pour son roman Le Désert des Tartares. Modeste journaliste, il se montre fort honoré d’être traité en « collègue » et apprécié par un écrivain aussi célèbre qu’Albert Camus qui le décrit ainsi: « Grâce au ciel, Buzatti n’a pas la tête d’un intellectuel, mais celle d’un sportif, clair, d’un homme du peuple, solide, ironique avec bonhomie, en quelque sorte un visage de garagiste ».

Quoiqu’il en soit, la pièce du « garagiste » est une œuvre inquiétante : un riche industriel consulte pour un petit bobo. Au cours d’investigations médicales soi-disant rassurantes, le praticien le dirige petit à petit vers le quartier des mourants. Cette lente destruction par la maladie d’un être qui peu à peu prend conscience de son état ne pouvait que passionner Camus. « J’ai trouvé cette simplicité à la fois tragique et familière dans la pièce de Buzzati et j’ai, en tant qu’adaptateur, essayé de la servir ». (2)Seuls les spectateurs aux nerfs d’acier supportent le texte. Les autres, les sensibles, les inquiets, sortent du Théâtre La Bruyère totalement bouleversés. Le critique du Figaro est révulsé : « Je n’ai jamais vu une œuvre aussi horrible, aussi cruellement sadique, aussi oppressante, aussi épouvantable, aussi abominable, aussi intolérable ». Et le journaliste de Témoignage chrétien se pose la question sacrilège pour un croyant: « La mort est-elle donc absurde ? »

(1) Jugement d’Albert Camus dans le programme

(2) Combat 10 mars 1955

7. Le Déchirement algérien

Tout passionné et préoccupé qu’il soit par ses activités théâtrales, Camus ne peut rester indifférent aux événements dramatiques qui déchirent le Maghreb depuis 1952. Avant guerre déjà, dès 1938, alors qu’en France métropolitaine personne ne se préoccupait de la situation des départements d’outre-mer, Albert Camus, enfant du pays, s’inquiétait de la misère du peuple arabe. En 1954, après les soulèvements marocain et tunisien, c’est au tour de l’Algérie de s’embraser. La position de Camus est désespérante. Il lui est impossible d’: « approuver une politique de conservation ou d’oppression en Algérie. Mais, averti depuis longtemps des réalités algériennes, je ne puis non plus approuver une politique de démission qui abandonnerait le peuple arabe à une plus grande misère, arracherait à ses racines séculaires le peuple français d’Algérie et favoriserait seulement le nouvel impérialisme qui menace la liberté de la France et de l’Occident ». (1)

Après des efforts infructueux pour la réconciliation des deux communautés, tant à Paris où Françoise Giroud lui a ouvert les colonnes de L’Express, qu’à Alger où il se rend à plusieurs reprises dans le but de réunir ses amis, musulmans, européens, colons, nationalistes, Camus lance un Appel solennel à la trêve; il est hué par les Européens d’extrême droite qui vont jusqu’à crier « À mort Camus ». À Paris, on ridiculise cette initiative avortée. Le gouvernement socialiste plus déterminé que jamais défend l’Algérie française et décrète la mobilisation des jeunes appelés disponibles. Les positions se durcissent. Chaque camp décide d’aller jusqu’au bout de l’horreur. Aux tueries se succèdent les tortures. À la guérilla sanglante des fellagahs répondent les bombardements de l’armée française. Victimes innocentes, femmes et enfants sont abattus sans merci. Ces carnages aveugles, plus que tout le reste, révoltent Albert Camus. N’a-t-il pas écrit, quatre ans plus tôt, Les Justes ? Quand le personnage de Kaliayef se justifiait de n’avoir pu lancer la bombe sur le carrosse du grand duc parce qu’il y avait des enfants dedans, ne parlait-il pas en son propre nom ? À Paris, on se gausse, on méprise cette attitude pacifique. Camus est attaqué dans le monde littéraire du Flore et des Deux Magots. On le rejette des deux côtés de la Méditerranée. Les Sartriens lui reprochent de pactiser avec les Pieds noirs. À Alger, ces mêmes Pieds noirs le fustigent et l’accusent de pactiser avec le F.L.N. et leur chef Ferhat Abbas. Tous lui reprochent de n’avoir pas su choisir son camp. Sa réponse est sincère : « Ah, je l’ai choisi mon pays, j’ai choisi l’Algérie de la justice où Français et Arabes s’associeront librement ! Et je souhaite que les militants arabes, pour préserver la justice de leur cause, choisissent aussi de condamner les massacres des civils, comme les Français, pour sauver leurs droits et leur avenir, doivent condamner ouvertement les massacres répressifs ».

1956 est une année maudite. À la malédiction algérienne se mêlent d’autres conflits, d’autres tueries aussi injustes et sanglantes, à Berlin-Est, à Budapest, à Potsdam. Une fois encore, Camus s’implique dans toutes les luttes pour tenter de sauver la paix. Il ne se reconnaît plus dans la politique engagée menée par L’Express et quitte la rédaction. Sa rupture avec Sartre est définitivement consommée.

En mai paraît en librairie un nouveau roman : La Chute. Le personnage principal Clamence ressemble à Camus comme un frère. C’est un homme déçu, amer, solitaire, un homme qui désespère de ses semblables. L’auteur a-t-il jeté ses dernières cartouches ? Vaincu par les événements, va-t-il abandonner son rôle de missionnaire pacifiste ? La rumeur court à Paris, Camus est fini.

(1) Avant Propos ACTUELLES III

8 . Les Lauriers et la tragédie

Camus ne tarde pas à prendre sa revanche. À la rentrée de septembre 1956, il fait répéter au Théâtre des Mathurins une adaptation du roman dialogué de l’écrivain américain William Faulkner: Requiem for a Nun. Au baisser du rideau, les acteurs ne peuvent quitter la scène tant durent les applaudissements. La pièce est un triomphe: Requiem pour une Nonne tiendra l’affiche jusqu’en février 1958 et sera repris à plusieurs occasions.

1957, sur la demande de Jean Marchat, Camus accepte de prendre la direction du Festival d’Angers. Au programme, il inscrit son adaptation: Le Chevalier d’Olmedo d’après Lope de Vega. Le spectacle à la fois tragique et comique permet des audaces de mise en scène. Le public enchanté s’identifie au héros, partageant sa grandeur d’âme, son amour, son courage que magnifient des combats et des fêtes, dans un déploiement de couleurs et un fond sonore très hispanisant. Comme c’est beau le Théâtre…

Le 27 octobre, la presse suédoise annonce que l’Académie Royale décerne à Albert Camus le Prix Nobel de Littérature 1957 « pour son importante œuvre littéraire qui met en lumière les problèmes se posant de nos jours à la conscience humaine ». Camus n’a que 44 ans, C’est très jeune pour recevoir un tel hommage. Certains adversaires mal intentionnés font circuler sous le manteau une supposition sournoise : « Ne récompense-t-on pas un has been ? L’écrivain n’aurait-il pas son œuvre derrière lui ? Ce prix ne serait-il pas une sorte de reconnaissance funéraire ? ».

Camus ignore ces calomnies. Sa première réaction est d’annoncer la bonne nouvelle à Louis Germain, son ancien maître d’école communale d’Alger : « Quand j’ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j’étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé ». Deux mois plus tard, Louis Germain recevait l’original du discours prononcé par son ancien élève à Stockholm, qui lui était dédié.

En 1938, Camus avait présenté au Théâtre de l’Équipe Les Frères Karamazov, dans une adaptation de Jacques Copeau. Depuis cette date, lecteur passionné des œuvres de Dostoïevski, il restait sur sa faim. Vingt ans ont passé, le temps est venu de s’approprier à nouveau un des romans du Russe. Le choix se porte sur Les Possédés.

L’œuvre est immense. Si Camus avait dû présenter l’ adaptation dans son intégralité, le spectacle aurait duré cinq heures et le nombre des comédiens aurait dépassé la quarantaine. Il est donc indispensable de pratiquer des coupures et des resserrements de l’action. La présence en scène d’un narrateur commentant les événements permet de limiter la durée du spectacle à trois heures et demie et la distribution à vingt-trois comédiens. Le Tout-Paris se précipite au Théâtre Antoine pour assister à l’une des premières représentations. Dans les milieux dits autorisés, on peut discuter la façon dont Camus a dirigé certains personnages, mais personne ne peut critiquer le texte, ni la mise en scène, ni le jeu des acteurs. Quoique le plateau soit très cher, la pièce durera jusqu’à la relâche de l’été 1959 pour partir ensuite en tournée à travers la France et l’Europe.

Les projets abondent, Camus est ravi. Il est convoqué à plusieurs reprises par le Ministre d’État chargé des Affaires Culturelles, André Malraux. Ce dernier lui promet la direction du Théâtre Récamier pour laquelle vient d’être signé l’ordre de subventions. Dans quelques mois, Camus sera nommé directeur d’un Théâtre officiel à Paris. Le rêve le plus inespéré devient réalité.

Avec le montant du Prix Nobel, Camus a acheté une maison à Lourmarin. À l’automne 1959, il s’y retire pour préparer une adaptation et une mise en scène d’Othello. Comme il se sent en veine d’écriture il ébauche un nouveau roman qu’il intitulera Le Premier Homme. Michel Gallimard et sa femme viennent passer le réveillon du 31 décembre auprès de lui. Les deux hommes profitent de leur moment d’intimité pour travailler sur le projet d’une troupe de comédiens que soutiendra la maison d’édition.

Le 2 janvier 1960, Camus décide de rentrer à Paris avec ses amis. Ils partent dans l’après-midi du lendemain, s’arrêtent dans un petit hôtel près de Mâcon pour passer la nuit et reprennent la route en fin de matinée. Un peu avant 14h, sur la commune du Petit-Villeblevin, la Facel Vega de Michel Gallimard, lancée à toute allure, fait une embardée et s’écrase sur un platane. Albert Camus est tué sur le coup. Il avait 47 ans.

9. Quelques pièces

Le Malentenu

La pièce a été créée le 26 juin 1944 au Théâtre des Mathurins, mise en scène de Paul Oettly avec Gérard Philipe, Georges Vitaly, Michel Bouquet, Margo Lion, etc.

Analyse

Un homme était parti pour faire fortune Dieu sait où. Vingt-cinq ans plus tard, il revient dans son village natal où sa mère et sa sœur tiennent un hôtel. L’homme se présente comme voyageur. Les deux femmes ne le reconnaissent pas . Pendant son sommeil, elles le tuent pour le voler. Le lendemain matin, la jeune épouse vient rejoindre son mari…

Critiques (1)

« Je ne crois pas que nous ayons avec M. Albert Camus qui l’a écrite, un nouvel auteur dramatique, ainsi qu’on nous le promettait. Une habile publicité avait suscité la curiosité autour de cet écrivain et je me demande sur quoi elle reposait. »

Alain Laubreaux – Le Petit Parisien 1er juillet 1944

« Se peut-il qu’au moment où notre Pays se déchire, tout ce qu’on vient lui proposer c’est le vagissement anarchique d’un collégien intelligent, en mal de publicité ? (…)En écoutant M.Camus, je me disais :« Est-ce là notre future après-guerre ? Est-ce à cela que les Français aspirent, eux qui depuis dix ans réclament que ça change ? Est-ce cela notre Révolution de demain ? »

Georges Pelorson – La Révolution Nationale 1er juillet 1944

« Donc, Messieurs Albert Camus, Marcel Herrand et Jean Marchat se sont trouvés, à leur grand regret – les Judéo-Anglo-Américains ayant un léger retard sur leur horaire – dans l’obligation d’offrir au public parisien la pièce d’Albert Camus avant l’arrivée dans notre capitale du Général Eisenhower. C’était pourtant leur désir le plus cher, ainsi que l’avait exprimé hautement Jean Marchat qui réservait dévotement cette surprise étrangement littéraire aux valets de Staline (…) Je recommande à la Milice ce croquignolet « Malentendu », essentiellement stalinien, pour le renouvellement de la pensée et de la moralité française. »

Jacques de Féraudy – Le Pilori 5 juillet 1944

« Le Malentendu clôt la saison théâtrale. Le Théâtre français paraît aussi être devant une césure, une nouvelle époque. La période des essais, des expériences les plus diverses est close. Bientôt surgiront des œuvres plus claires et d’un symbole moins abscons. Ceci ne se manifeste pas encore mais déjà le présent contient les promesses de l’avenir. Le Malentendu de Camus est une des œuvres annonciatrices.

Albert Busche – Paris Zeitung 16 juillet 1944

Caligula

La pièce a été créee le I8 décembre 1945 au Théâtre Hébertot, mise en scène de Paul Oettly, avec Gérard Philipe, Georges Vitaly Michel Bouquet, Margot Lion, Jean Barrère, Georges Saillard, François Darbon, Norbert Pierlot, etc.

Analyse

« Cette pièce est l’histoire d’un échec, et Caligula auquel le pouvoir a permis la réalisation de ses désirs cruels et sadiques reste vrai au milieu de la crainte et de la haine qu’il a suscitées. Il encourage par son attitude ceux qui ont entrepris de le détruire, et sa mort prend la forme d’un suicide supérieur et raisonné » (2)

Critiques

« Je n’oserai dire qu’un tel sujet convienne au théâtre. Un dialogue philosophique n’est pas une pièce. M. Camus en a tiré cependant tout ce qui en était possible. Certaines scènes atteignent à une véritable grandeur et le style sauve celles qui manquent de puissance dramatique. »

Jean Lauxerrois – Le Pays 29/9/1945

« On sent dans cette œuvre plus de promesses que de mûrissement, plus de velléité que d’action valable, plus d’intentions que de prolongements. Il n’est pas question de contester le talent d’écrivain de M. Camus. Son style est clair, alerte, vivant, il sait avec simplicité mettre l’abstraction à la potée du commun. Il semble seulement que M. Camus n’ait pas écrit la pièce qu’il s’était promis d’écrire. »

Jacques Berland – Le Front National 3/ 10/ 1945 (3)

« Une de ces pièces qu’il faudrait avoir lue avant. Alors on pourrait tout comprendre, ne rien laisser échapper. À la première audition, au contraire, trois quart de ce texte, trop dense, surchargé d’idées, passent à travers les trous d’une passoire. Le bon théâtre est, doit être, quelque chose que l’on comprend instantanément. Je suis sûr que c’est la raison pour laquelle cette pièce – par certains côtés – ne passe pas la rampe. »

Jean-Jacques Gautier – Le Figaro 27/9/1945

« Le Caligula de M. Albert Camus apporte une tentative violente de rupture et de libération. C’est le mérite essentiel d’une œuvre, d’autre part extrêmement dense et dont la matière suffirait à enrichir vingt des prétendues comédies et tragédies de notre temps. »

Paul-Aimé Touchard – Opéra 3/10/1945

L’ÉTAT DE SIÈGE

La pièce a été créée le 27 octobre 1948 au Théâtre Marigny, Cie Renaud-Barrault, mise en scène de Jean-Louis Barrault, musique de Arthur Honneger, décor de Balthus, avec Pierre Bertin, Madeleine Renaud, Pierre Brasseur, Maria Casarès, Jean-Louis Barrault, Albert Médina, etc…

Analyse

« La Peste c’est à la fois Hitler, Staline, la Bureaucratie et le Capitalisme et le Machinisme, tout ce qui nous menace, tout ce qui a déjà essayé de nous mettre la main dessus, tout ce qui nous grignote, nous asphyxie peu à peu…Quand ce fléau abominable s’attaque à une nation, il en détruit sa raison d’être. »

René Barjavel – Carrefour 3 novembre 1948 (4)

Critiques

« Qu’Albert Camus ait choisi la liberté et qu’il l’ait exprimé, nul dans la salle ni ailleurs n’y verrait un inconvénient ; l’amour d’une liberté sans précision est un sentiment généralisé. Comment il comprend cette liberté ? Camus se garde bien de le dire cette fois-ci, et la peste en uniforme ce n’est qu’Hitler après Pétain. Non pas que je doute d’Albert Camus; il le dira une autre fois.(…) Les vérités premières qu’il a exprimées dans L’État de Siège, ou bien celles sur le mur administratif, la paperasserie, par exemple, Courteline les avait fort bien montrées, et sans faire tant de foin pathétique… »

Elsa Triolet – Les Lettres Françaises 4 novembre 1948

« Le public populaire s’il pouvait fréquenter le Marigny ( c’est-à-dire le théâtre bourgeois aux places trop chères) aimerait certes ce spectacle, mais ne comprendrait rien à l’idéologie de Camus. Qu’est-ce que c’est que cette fumée ? (…) Les travailleurs ont aujourd’hui des notions bien précises sur les causes concrètes des transformations de l’Histoire (…) Il y a dans le texte de Camus une confusion certainement volontaire et, assez hypocritement amenée entre « tous les régimes d’autorité » confusion à laquelle la presse américaine ou américanisée nous a depuis longtemps habitués. Le public de Marigny ne s’y trompe pas qui applaudit au passage les satires du planisme de la révolution tchécoslovaque ( « Aujourd’hui ce sont les polices qui font les révolutions » ). Ceci dit et clairement entendu, l’effort de Barraud et de Camus pour construire un spectacle complet autour de quelques thèmes d’actualité est intéressant. Imaginez aujourd’hui même un « opéra réinventé » sur la grève des mineurs.Quel décor ! Quels textes à faire sur le thème « C.R.S + S.S » ! (5) L’État de Siège pourrait être ce chef d’œuvre. Il n’y faudrait qu’un autre contenu et un autre public »

Roger Vailland – Action 16 novembre 1948 )

« Comme nous aimerions aimer cette pièce.Tous ces sentiments qui furent sont ou seront les nôtres.Un esprit qui semble avoir perdu tout contact avec l’humain les a traduits en bruit. Des mots abstraits, des mots-papier, des mots d’encre. Jamais, jamais, au long de ces trois actes interminables , jamais une réplique simple, humaine, un cri du coeur ou de chair, jamais un soupir de vie. »

René Barjavel – Carrefour 3 novembre 1948)

« Toute la pièce me semble animée d’un esprit libertaire qui lui donne d’admirables accents (jamais le style de Camus n’a été plus ferme, plus dur, plus éclatant dans le lyrisme) mais qui me semble plus propre à soulever les hommes contre la tyrannie qu’à créer un état de choses où la tyrannie soit impossible »

Thierry Maulnier – Le Figaro Littéraire 30 octobre 1948

« Camus a voulu faire entendre les choses les plus simples et les a dissimulées sous les voiles les plus transparents. La peste est parmi nous ; elle atteint, un peu au hasard, les habitants de notre cité. Il n’est contre elle qu’une défense : le courage ; et l’amour, quand il existe, donne du courage au courage. »

Jacques Lemarchand – Combat 29 octobre 1948

« Mauvaise pièce, confuse, déclamatoire, sans émotion. Une agitation frénétique qui fatigue sans impressionner. Rien de plus froid que ce symbolisme abstrait. »

Journal de Paul Claudel 27 octobre 1948

LES JUSTES

La pièce a été créée le 15 décembre 1959 au Théâtre Hébertot, mise en scène de Paul Oettly, avec Maria Casarès, Michel Bouquet, Michèle Lahaye, Serge Reggiani, Yves Brainville, Paul Oettly, Jean Pommier.

Analyse

En février 1905, à Moscou, un groupe de jeunes terroristes appartenant au parti Socialiste Révolutionnaire organise un attentat contre l’oncle du tsar. Un étudiant Kaliayef se charge de lancer la bombe sur la calèche du Grand-duc lorsque celui-ci se rendra à l’Opéra. Tout se passe comme prévu et pourtant Kaliayef n’agit pas. C’est que le Grand-duc n’est pas seul dans sa voiture, il est accompagné de ses jeunes neveux. Devant le regard des enfants, Kaliayef ne peut accomplir son geste meurtrier. Ses camarades lui donnent une seconde chance. Cette fois, il réussit son coup. Il est arrêté. Dans sa prison, il reçoit deux visites : celle de policiers qui lui promettent sa grâce s’il livre le nom de ses complices et celle de la grande duchesse qui, dans sa charité chrétienne, cherche à le convertir. Il refuse tout compromis et tout pardon et demande à être exécuté.

Critiques

« Le seul impératif humanitaire est formulé avec la simplicité des évidences naturelles : « Oui, mais… » Oui mais ? Cela signifie que la survie du Grand-duc et des deux enfants équivaut à la mort qui continue pour des milliers d’enfants russes. Ces chiffres sont depuis multipliés à l’échelle universelle. La survie de quelques milliers de Grands-ducs, opérant dans les conseils d’administration et dans les Etats-majors, implique la mort en germe et en fleur pour des milliers d’enfants. »

Jean Gandrey-Rety – Les Lettres Françaises 29 décembre 1949

« Je relis les notes que j’ai pu noter, j’en ai plus de vingt sous les yeux, toutes plus affreuses, plus morbides, plus anéantissantes les unes que les autres. On appelle les hommes qui écrivent de telles choses des maîtres à penser, je les nomme, moi, des maîtres « à se tuer », des zélateurs du suicide. Je sais, ils sont contre en principe, mais que reste-t-il de leurs disciples ? Là où de tels maîtres ont passé, l’herbe de l’espérance ne repoussera plus. Qu’adviendront donc ces jeunes gens qui ont suivi de pareilles leçons ? Des destructeurs de dogmes, des contempteurs d’idéal, des impuissants à tout tenter : « C’est tellement plus facile de mourir de ses contradictions que d’en vivre ».

Jean-Jacques Gauthier –Le Figaro 19 décembre 1949

« Comment peut-on s’imaginer qu’il suffirait de supprimer un certain nombre de personnages, incarnant l’opposition ou l’iniquité, pour faire place à un monde où règnerait la justice ? Et puis ne peut-on penser qu’à partir du moment où le crime politique est, non seulement admis, mais exigé, mais exalté, le principe se trouve déjà posé de toutes les monstruosités dont nous sommes aujourd’hui les témoins ? »

Gabriel Marcel – Les Nouvelles Littéraires. 22 décembre 1949

« Dans Les Justes, il (Camus) a essayé d’avancer l’indulgence aussi loin que possible sur la route de ceux qui, par révolte ou générosité, tuent ou oppriment.Ils ne se trouvent sous sa plume, qu’une justification, ils donnent leur vie en prenant celle d’autrui. L’argument est faible : comme si on annulait la mort par la mort. D’autres viendront qui s’autoriseront des premiers pour tuer et qui ne donneront pas leur vie. Il faut rompre, dès le départ… »

Emmanuel Mounier – L’Espoir des Désespérés Ed. du Seuil 1953

« Le problème que pose Albert Camus, dans Les Justes est celui-ci: étant donné que nous sommes en prison – là-dessus pas de doute – doit-on tuer le gardien de prison compte tenu qu’il a des enfant et que surtout l’on n’est pas sûr qu’il ne sera pas remplacé par un autre gardien . »

Jean Daniel – Caliban N°37

Réponse d’Albert Camus aux critiques

« Si cette pièce est une pièce d’espoir c’est qu’elle affirme qu’il existe une autre race d’hommes qui dans les pires ténèbres essaient de maintenir de l’intelligence et de l’équité et dont la tradition survit à la guerre et aux camps, qui, eux, ne survivront à rien. Entre la folie de ceux qui ne veulent rien que ce qui est et la déraison de ceux qui veulent tout ce qui devrait être, ceux qui veulent vraiment quelque chose, et sont décidés à en payer le prix, seront les seuls à l’obtenir. Voilà ma certitude. »

Caliban N°38 mai 1950

REQUIEM POUR UNE NONNE (6)

La pièce a été crée au Théâtre des Mathurins le 20 septembre 1956, mise en scène d’Albert Camus, décors de Léonor Fini, avec : Michel Auclair, Marc Cassot, Michel Maurette, Catherine Sellers, Tatiana Moukhine, François Dalou et Jacques Gripel.

Analyse

Une servante noire, illettrée, ancienne prostituée, Nancy Mannigoe, a tué la fillette de ses maîtres. Elle est arrêtée, elle plaide coupable, on la condamne à être pendue. Alors commence le drame. Il est impossible qu’elle ait accompli le crime. Elle ne fait que protéger quelqu’un. Son avocat cherche le véritable auteur du meurtre.

Critiques

« Albert Camus, qui a une certaine habitude de la gymnastique philosophico-théâtrale, a cherché à imposer un rythme décent et réfléchi à ce mélodrame de bas étage dostoïevskien, à ce mélodrame prêt à toutes les complaisances de l’intelligence abrupte. Or il fallait le chauffer à blanc, le pousser vers le lyrisme fou, le faire hurler à la lune. Il n’en a rien été. Albert Camus n’a pas voulu accepter le désordre, il a été sage comme une image ; il a organisé la pièce comme on organise une conférence sur l’univers freudien. Ce respect accable un texte qui souhaite la violence. »

Pierre Marcabru – Arts 26 septembre 1956

« Une tragédie américaine ? Certes. Encore qu’en transposant à la scène le roman de William Faulkner, Albert Camus lui ait imposé sa marque. Il est, en effet, entre eux, des affinités électives. Le même sentiment de la fatalité les anime et la grandeur de l’Homme réside à leurs yeux dans l’acceptation de son destin, quitte à entamer avec lui une lutte inutile. Avec une force singulière et une admirable sûreté, Albert Camus a ordonné le déroulement de cette tragédie »

Gustave Joly – L’Aurore 22 septembre 1956

« Quels sont les matériaux de cette tragédie moderne ? Ceux qu’Albert Camus a trouvés dans le roman de W. Faulkner sont assez disparates : roman policier, psychanalyse, évangélisme… Le miracle est que le faisceau de ces moyens dramatiques percute la scène avec une force et une unité rarement égalées »

Guy Verdot – Franc-Tireur 23 septembre 1956

« Enfin une soirée vraiment intéressante. Une œuvre d’une lecture très personnelle, une pièce significative, révélatrice d’un état d’esprit, un document littéraire, psychologique et social… »

Jean-Jacques Gautier – Le Figaro 22 septembre 1956

« Merveilleuse soirée et de cette qualité rare que seul le Théâtre peut procurer. Combien, en comparaison, l’émotion provoquée par le cinéma paraît vulgaire et son langage pauvre (…) Ce qui fait le prix de cette œuvre c’est qu’elle conserve toute sa rigueur sans renoncer à aucune de ses richesses »

Max Favalelli – Paris-Presse 22 septembre 1956

(1) Le Malentendu était à l’affiche sous la fin de l’Occupation.

(2) France libre Albert Camus, 22/9/1945

(3)Le Front National est alors un organe communiste.

(4) Carrefour, René Barjavel 3/11/1948

(5) Slogan créé en 1948 par René Barjavel et repris lors des manifestions de mai 1968

(6) Alors qu’en Amérique le mot Nun a deux sens: religieuse ou prostituée, Camus le traduit en français par nonne

10. Oeuvres dramatiques

1936 La Révolte dans les Asturies non représentée

1938 Caligula Théâtre Hébertot, I8 décembre 1944

1944 Le Malentendu Théâtre des Mathurins, 26 juin 1944

1948 L’État de Siège Théâtre Marigny Cie Renaud-Barrault 27 octobre 1948

1949 Les Justes Théâtre Hébertot, 15 décembre 1959

1953 Les Esprits adaptation, pièce de Pierre de Larrivey Festival d’Angers, 16 juin 1953

1953 La Dévotion à la Croix adaptation, pièce de Pedro Calderón de la Barca Festival d’Angers, 14 juin 1953

1955 Un Cas intéressant adaptation, pièce de Dino Buzzati. Théâtre La Bruyère 11 mars 1955

1956 Requiem pour une nonne adaptation d’après le roman de William Faulkner Théâtre des Mathurins. 20 septembre

1957 Le Chevalier d’Olmedo adaptation, pièce de Lope de Vega. Festival d’Angers 21 juin 1957

1959 Les Possédés adaptation d’après le roman de Dostoievski Théâtre Antoine. 30 janvier 1959