Edouard BOURDET

par Geneviève LATOUR

Collection A.R.T.

ou L’ Idéal témoin du XXème siècle

(1887-1945)

Quel écrivain mieux qu’Édouard Bourdet sut décrire la société qui était la sienne ? Il se complaisait avec délectation à mettre sur la scène des personnages pour la plupart de moralité douteuse. Pour lui,la vie était un mélange de sentiments divers, où la poésie, le romantisme n’avaient pas leur place. Mais avec quelle maestria délicate menait-il son petit monde quelque peu frelaté !… Janus au double visage, en tant qu’administrateur de la Comédie-Française, Édouard Bourdet fréquentait avec délice Corneille, Racine, Molière… alors que se jouait, à quelques encablures de la rue Richelieu, une de ses œuvres au dialogue argotique…

1. Une enfance riche et heureuse

2. Premières pièces

3. L’Auteur dramatique

4. La Grande Guerre

5. L’Apparition de Denise Rémon

6. Les Succès

7. Le Théâtre, reflet de la crise économique

8. Auteur de la langue verte et administrateur de la Comédie-Française

9. L’Accident

10. Analyses et critiques de quelques pièces

11. Liste des oeuvres dramatiques

12. Extrait de La Prisonnière

1. Une enfance riche et heureuse

C’est chez sa grand-mère maternelle à Saint-Germain-en-Laye qu’Édouard Bourdet naquit le 26 octobre 1887. Opulence et amour familial accueillirent l’enfant à son berceau. Fernand, le père, ancien centralien, administrateur de carrières de plâtre, fournissait des locomotives et des canons à la Russie des Tsars et au sultan de Turquie. Il savait faire fructifier son bien puisqu’à 40 ans il se retira des affaires pour diriger, en bon rentier, sa fortune. Il avait épousé Marguerite Vallée, petite-fille de l’amiral Préville-le-Pellet. Les jeunes gens s’étaient rencontrés lors d’un voyage en chemin de fer. Ce fut le coup de foudre, le mariage, la naissance de trois garçons André (1881-1934), Édouard (1887-1945) et Michel ( 1890-1958). Fernand et Marguerite étaient heureux. Ils s’aimaient et adoraient leurs enfants.

Le petit Édouard, au regard bleu de faïence, au petit visage tout rond, aux cheveux bouclés, ne savait pas encore que le ciel l’avait doté d’un talent d’auteur dramatique étourdissant, qu’il deviendrait un des plus importants dramaturges français du XXème siècle, à la fois un maître de divertissement et un rénovateur de la première scène nationale française, c’était un enfant taciturne et solitaire.

Les parents, en gens du monde, avaient « leur jour ». Tous les lundis, dans leur appartement de la rue de la Pépinière, se donnaient de grands dîners, – auxquels étaient conviés des industriels, mais aussi des artistes, peintres et écrivains, S’y rencontraient Georges de Porto-Riche, Anatole France, Reynaldo Hahn, le marquis de Castellane et le Docteur Proust, père d’un jeune écrivain, coqueluche du tout Paris.

Adolescent, alors que les deux frères André et Michel se rendaient au bois, au manège ou la chasse, le jeune Édouard assistait à toutes les matinées classiques et poétiques de la Comédie-Française.

« Ça m’a pris jeune, racontera-t-il plus tard, du reste comme tous les collégiens, je débutais par une tragédie alors que j’étais en seconde ».

En 1901, délaissant leur propriété du Loiret, les Bourdet décidèrent de passer les vacances d’été en Bretagne. Ils firent la connaissance d’une jeune fille, Catherine. Celle-ci enchanta toute la famille et bientôt Fernand la considéra comme la fille qu’il aurait aimé avoir. Catherine Pozzi, fille d’un célèbre professeur de médecine était à première vue le type même de la riche héritière. Mais elle avait refusé de « se vendre à tous les prétendants que ses parents lui avaient présentés ». Elle voulait de l’Amour, elle voulait de la Passion alors que, dans le superbe appartement de l’avenue d’Iéna, ce n’était entre ses parents que scènes de ménages. Samuel Pozzi, descendant d’une famille italienne de grande noblesse, célèbre professeur de médecine, amateur d’art, collectionneur et mécène à ses heures, fut un des modèles dont s’inspira Marcel Proust. Il multipliait les aventures amoureuses sans le moindre scrupule ou dissimulation. Il avait épousé une oie blanche, fabuleusement riche et indifférente comme il n’est pas permis de l’être. Après avoir certainement aimé sa jeune épouse, il cherchait ailleurs la chaleur qui lui manquait.

Élevée par des nurses, Catherine grandit comme elle put. Elle se vengeait de son abandon en se lançant à corps perdu dans l’étude du piano, se passionna pour le bouddhisme, la philosophie nietzschéenne, se lança dans la poésie, sans pour cela mépriser la pratique du sport. Elle chassait à courre, elle skiait, jouait au tennis, naviguait sur son bateau. En fait elle ressemblait à son père, boulimique de la vie… À 19 ans, elle était devenue une espèce d’échalas trop maigre, trop grande. 1m75 pour 46 kilos. La maladie la guettait, d’asthmatique elle deviendra bientôt tuberculeuse.

André Bourdet avait le même âge que Catherine. De retour de vacances, les jeunes gens se revirent sous le regard bienfaisant de M. et de Mme Bourdet. André tomba amoureux, c’était un romanesque mélancolique. Catherine marivauda quelque peu mais bientôt se lassa de ce cœur en charpie qu’André lui offrait. La rupture n’était pas si grave que Catherine dut s’éloigner. André la considéra désormais comme sa sœur. N’était- ce pas mieux ainsi ? Elle s’intéressa au timide Édouard auquel elle apprit à jouer au tennis et enseigna les premiers pas de danse. Puis elle fit la connaissance d’une jeune américaine, Audrey, et leur amitié commune ne tardera guère à se transformer en un sentiment beaucoup plus fort. Malheureusement Audrey mourut quelques mois plus tard et ce fut le premier grand chagrin de Catherine.

Alors qu’en 1905 décédait Fernand Bourdet, Édouard après avoir passé brillamment son bachot entra à l’École des Hautes Études Commerciales.

Au cours de l’hiver 1908, Marguerite s’éteignit à son tour, Catherine, émue par le chagrin d’Édouard, se rapprocha de lui. Treize ans plus tard, elle écrira dans son journal « Je ne l’aimais pas d’amour, je l’aimais de tendresse ». Les sentiments affectueux cesseront bientôt d’être platoniques. Alors Édouard, comme tous les grands timides, se lança dans l’impossible et loua une garçonnière pour y recevoir Catherine. Celle-ci offensée se regimba : « Je veux bien être ta femme, mais je refuse d’être ta maîtresse » Et les voici bientôt devant M. le Maire, au grand étonnement des parents Pozzi.

2. Premières Pièces

Édouard, vingt ans, n’avait pas fini ses études à H.E.C. Que ferait-il plus tard ? Il se proposa alors d’entrer dans un cabinet d’agent de change. Cet avenir n’était guère encouragent ni prometteur pour ses beaux-parents. Si encore les tourtereaux s’étaient aimés d’amour tendre… Mais ce n’était pas le cas. La nuit nuptiale fut un ratage et le voyage de noces non plus réussi…

Alors que les étreintes amoureuses auraient dû occuper les jours et les nuits des jeunes époux, Édouard, pour se désennuyer, écrivit une pièce de théâtre intitulée tout d’abord Le Pas, puis ensuite Le Rubicon. Inspiré par son propre échec matrimonial, l’auteur mettait en scène une héroïne, encore vierge au soir des noces, qui n’osait « sauter le pas, franchir le Rubicon » qu’après avoir rencontré par hasard un ancien amour qui l’avait trahie. Sans pudeur aucune, Édouard soumit son manuscrit à l’un des amis de son beau-père, l’écrivain Georges de Porto- Riche. Ce dernier trouva la pièce très attachante, écrite avec beaucoup de talent, quoique d’une construction quelque peu maladroite. Mais si l’auteur consentait à faire jouer le rôle principal par une jeune actrice à laquelle il s’intéressait, le vieux poète la défendrait auprès des directeurs de théâtre. Édouard refusa catégoriquement. Il n’était pas question pour lui de se livrer à quelque magouille que ce fut. Grand seigneur de Porto-Riche n’insista pas et recommanda néanmoins le manuscrit au directeur du petit théâtre Michel. La réponse de ce dernier ne se fit pas attendre et fut délirante : « Mon cher maître, la pièce que vous avez bien voulu me recommander est un vrai bijou, très « Art Nouveau ». Je la monte tout de suite en tâchant de lui donner une interprétation digne d’elle. Amenez-moi l’auteur » .

Le Rubicon fut donc mis en répétition en octobre 1909.

Le 28 du même mois naissait le petit Claude (1), preuve vivante qu’Édouard était parvenu enfin à devenir l’époux de sa femme. Pourtant les sentiments des époux n’avaient pas beaucoup évolué et leur union était toujours aussi précaire. Certes, ils paraissaient donner le change, on les voyait danser ensemble, organisaient des dîners, etc. mais lorsqu’ils se retrouvaient en tête-à-tête, le silence s’installait entre eux.

Édouard demanda un congé à son agent de change pour se consacrer corps et âme au montage de sa pièce. Il dirigea les acteurs, surveilla la réalisation des décors et des costumes, supervisa la publicité. Il était partout à la fois. On le sentait inquiet, en fait il ne dormait plus.

La répétition générale fut fixée au début de l’année 1910. L’événement se présentait sous les meilleurs auspices. Malheureusement ni la direction du théâtre Michel, ni Édouard Bourdet n’avaient prévu les inondations désastreuses de janvier et l’on dut déménager au dernier moment pour le théâtre des Variétés, néanmoins, les coupures d’électricité interrompront les représentations qui ne reprirent qu’en mars.

Fatiguée par sa grossesse, Catherine s’était réfugiée depuis quelques mois sur la Côte d’Azur. Elle ne revint à Paris que pour assister à la Générale de la pièce, un triomphe. Peut-être ce succès inespéré allait-il enfin rapprocher les époux ? Eh non ! Catherine le comprit très vite. Édouard se montrait auprès d’elle préoccupé et lointain, en fait il était tombé amoureux de sa vedette féminine, Madeleine Lély qui jouait Germaine, son propre personnage dans la vie.

Le bouche-à-oreille avait très bien fonctionné. Le public se pressait au théâtre pour assister à une pièce que l’on disait audacieuse. Le jeune auteur osait évoquer la sexualité et le désir féminins avec beaucoup de liberté, de simplicité et moins de pathos que ne le faisaient ses célèbres devanciers : Henry Bernstein, Henri Bataille ou François de Curel. Avec Édouard Bourdet, la jeune première était une femme de son temps, finies les madones éplorées, beautés fatales ou mystérieuses. Cette Germaine du Rubicon ressemblait aux jeunes spectatrices de la salle.

Très fier de son gendre, Samuel Pozzi l’exhiba dans les salons du Tout-Paris, alors que bafouée dans son ménage, Catherine tentait de se suicider au chloroforme. Édouard, pris de panique devant son épouse inanimée, s’effondra, sanglotant comme un enfant, jurant son amour et promit fidélité. Mais le mal était fait. Et le mari oubliera très vite le chagrin de sa femme. Il se contentera de savourer son succès. La pièce tiendra l’affiche pendant 150 représentations.

(1) Claude Bourdet, futur résistant déporté, compagnon de la Libération, fondateur du mouvement politique P.S.U, créateur du futur Nouvel Observateur

3. L’auteur dramatique

Sollicité par plusieurs directeurs de théâtre, Édouard donna sa démission à son bureau et entreprit un second chef d’œuvre. Malheureusement l’inspiration ne vient pas quand on la siffle. Un premier ouvrage fut refusé. Édouard s’attaqua alors à la construction d’un roman mais l’abandonna dès la fin d’un premier chapitre. Comme c’est compliqué d’avoir du talent se désespérait-il. Il était malheureux, mal dans sa peau, ne sortait plus, tournait en rond comme un lion en cage dans son appartement. Catherine ne supportait pas l’inaction de son mari qu’elle prenait en grippe. Les scènes succédaient aux scènes. Enfin une seconde pièce fut acceptée et Édouard signa un nouveau contrat avec le directeur du Théâtre Michel. La Cage ouverte, dont le premier titre était Sans douleur, fut mise en répétition. Il s’agissait d’un mari qui trompait son épouse, la femme qu’il aimait n’acceptait de devenir sa maîtresse que le jour où il aurait divorcé. Or l’épouse était également infidèle, alors La Cage était ouverte, mais tout n‘était pas si facile…

La pièce fut montée avec grand soin : distribution de choix, belles maquettes, publicité onéreuse. Absorbé par les répétitions, la réalisation des décors et des costumes, Édouard, un fois encore était incapable de penser à autre chose qu’à son spectacle. On lui avait crié casse-cou : « Attention danger ! après un premier succès, vous êtes attendu par une horde de critiques, comme au coin d’un bois… ». L’avertissement se confirma au soir de la répétition générale. Le public et la critique furent déçus. Il leur apparaissait que l’auteur exploitait toujours le même filon : un couple mal assorti sur le plan physique. Outre son sujet quelque peu défloré, la pièce ne se montrait ni assez grave, ni assez légère. Édouard, désespéré, se doutait que le directeur de théâtre ne garderait pas longtemps le spectacle à l’affiche. Coup du sort ou coup de chance, la vedette Mona Delza fut frappée d’une appendicite foudroyante. On arrêta le spectacle, faute de combattant. L’honneur de l’auteur était sauf.

À la maison, l’ambiance était particulièrement tendue. Catherine se libérait par l’écriture de son journal : « Un homme, qui à vingt-cinq ans ne va nulle part ! Nous sommes mariés depuis quatre ans : il a travaillé un mois pour Le Rubicon, deux mois à La Cage ouverte et c’est tout, trois mois en quatre ans, trois mois d’effort véritable. Aussi… Prendre un journal, le laisser. Tripoter un objet, le poser. Faire un tour de la pièce, en sortir. Acheter quelque chose, voir un ami. En revenir pour prendre un journal le laisser, tripoter un objet, le poser. Faire le tour de la pièce, en sortir… ». Jugement sévère !

Les semaines, les mois passaient. Catherine attrapa une pleurésie qui déclencha une tuberculose latente. À partir de ce jour-là, il ne fut plus question pour elle qu’Édouard l’approchât. Ils vivaient dans le même appartement en se haïssant cordialement. Catherine détestait les amis d’Édouard qu’elle jugeait vraiment vulgaires et méprisables. Édouard se plaignait de l’humeur de sa femme. Elle n’était pas l’épouse qu’il aurait souhaitée. Il lui aurait fallu quelqu’un, qui aurait aimé s’amuser et l’inspirer et non cette malade, lectrice de Nietzsche et de Bergson et dont ses amis disaient qu’« elle était une tête de mort sur une arête de poisson ».

À l’automne 1913, la mauvaise santé de Catherine l’obligea à suivre une cure en sanatorium. Édouard reçut alors une lettre incendiaire de son beau-père. Fort déçu, Samuel Pozzi en avait assez de la paresse de son gendre qui, de surcroît, rendait sa fille malheureuse.

4. La Grande Guerre

À la lecture de ce courrier, Édouard claqua la porte et s’en alla retrouver des amis dont il avait fait connaissance lors des dernières vacances,à Saint-Jean de Luz, une famille insouciante, sans complexe, au sens moral très élastique, composée d’artistes et de banquiers : les Samazeuilh, qui depuis plusieurs générations connaissaient alternativement des périodes de richesses les plus flamboyantes suivies de faillites les plus désastreuses sans quitter pour autant le club de la haute bourgeoisie bordelaise du quai des Chartrons. Dans leur propriété de Pingaland ce n’était que luxe et volupté. Le caviar, les vins fins, les divans profonds, tout était en place pour les débats amoureux. Aucun plaisir n’était refusé à cette jeunesse dorée qui n’avait qu’une obligation : celle de suivre ses désirs.

Édouard, l’inquiet, le taciturne, découvrit un monde qui le fascina. Il ne savait plus où donner ses regards et papillonnait de la brune à la blonde. Par l’intermédiaire d’une jeune fille de la bande, l’hiver suivant, au cours d’un dîner parisien, il fit la connaissance de Denise Rémon. Elle venait de convoler en justes noces avec le comte de Saint-Léger de la Saussaye. Édouard trouva beaucoup de plaisir en sa compagnie. Néanmoins il avait encore une maîtresse officielle, Antoinette. Il ne s’en était jamais caché et lui téléphonait même en présence de Catherine. Antoinette n’était pas sectaire : amie d’Édouard, elle l’était également de la célèbre Nathalie Barney que le Tout-Paris appelait L’Amazone qui lui murmurait tendrement « Nous les femmes, nous aimons la grâce et la délicatesse et ma possession ne meurtrit pas tes seins ».

Août 1914, Adieu les jeux de Pingalant. Adieu la tribu de jeunes inconscients. Adieu le partage des amours perverses.

Dès la mobilisation, Édouard fut affecté à l’État-Major anglais comme interprète. Mais en 1915, il demanda à partir au front. Dans une longue lettre, il s’expliqua auprès de… Catherine. Il s’ennuyait dans son QG et se faisait honte de partager l’existence des planqués de l’arrière. Depuis la guerre, il avait eu le loisir de faire un retour sur lui-même et de déplorer l’inutilité de sa vie passée. Si, à présent, il mourait au combat qui le pleurerait ? À qui, à quoi servait-il ? Autant se sacrifier pour la Patrie que n’être rien. Et peut-être qu’à l’épreuve du danger, sous l’avalanche des obus, se sentirait-il moins nul qu’il le croyait, ainsi pourrait-il juger de son mérite d’exister ? Un nouvel Édouard était né. Dans un autre courrier, il écrivait à Catherine qui continuait à être son épouse : « Tu ne souhaites guère ma présence, je ne t’apporte pas grand-chose et tu peux très bien te passer de moi ; mon corps ne t’intéresse plus et mon âme ne te plait guère ». Il était bien temps de faire le délaissé ! Dans un dernier moment de révolte, Catherine nota rageusement en marge de la lettre « C’est révoltant, je l’adorais, il avait une maîtresse… Il n’avait qu’à m’aimer sans littérature et à lâcher sa grue ! » Le temps passa et à la fin de 1917, Catherine annonça à Édouard qu’elle ne reprendrait plus la vie commune.

Affecté au 48ème bataillon de Chasseurs à pied avec le grade de sous-lieutenant, Édouard fut blessé deux fois. Pour ses faits de guerre, il sera décoré de la « Distinguished Conduct Medal », de la Légion d’Honneur et de la Croix de Guerre avec palmes.

De retour à la vie civile, seul à Paris, il loua un petit appartement villa Niel. Il eut pour voisin François Mauriac et sa famille, le directeur de théâtre Jacques Porel et un violoncelliste international, Pierre Samazeuilh, époux de la sœur de Denise Rémon, divorcée depuis peu de son comte de mari.

5. L’ Apparition de Denise Rémon

Édouard se remit à écrire. Le drame de L’Étranger traitait des difficultés de réadaptation d’un soldat à son retour du front, face à une épouse qui, pendant quatre années, se serait passée de lui. Mais les pièces concernant la guerre étaient multiples, les bureaux des directeurs en étaient encombrés et les spectateurs n’en voulaient plus. Vive la paix ! vive le plaisir ! Néanmoins Édouard s’entêta et confia son manuscrit au Comité de lecture de la Comédie-Française. Il se le vit refusé. Découragé, il sauta sur la première occasion venue de trouver un travail, accepta la proposition de L’Écho de Paris et partit pour Londres comme correspondant de presse.

À quelques mois de là, il fut terrassé par une grave diphtérie. À peine sa convalescence terminée il n’eut qu’un désir : revenir à Paris, car il était tombé définitivement amoureux de Denise Rémon de cinq ans sa cadette. Enfin avait-il trouvé la femme idéale ?

Alors que Catherine avait confié, à son journal, sa désillusion méprisante concernant son époux : « un génie bien eunuque qui ne produit que deux pièces en cinq ans ! » Denise l’admirait, l’encourageait, le soutenait et allait bientôt lui ouvrir les portes du monde littéraire et artistique grâce à son père, Maurice Rémon. Ce dernier ne se contentait pas de sa chaire d’allemand au lycée Carnot, amoureux de littérature et de théâtre, il était devenu le traducteur préféré des romanciers A. J Cronin, Sinclair Lewis et Dos Passos, ainsi que l’adaptateur de certains drames d’Arthur Schnitzler ( La Ronde ) et d’Anton Tchekhov ( Oncle Vania ). Il avait fait la connaissance de comédiens illustres : Sarah Bernhardt, les Guitry, les Coquelin, et Lugné Poë qui lui commandera l’adaptation de Danse de mort de Strindberg pour le théâtre de l’Œuvre.

À dix-huit ans, la jolie Denise – « … la beauté sur terre et l’intelligence faite femme » disait d’elle Jean Hugo – connaissait le Tout-Paris du spectacle. Alors qu’en 1919, la séparation de Denise Rémon et du comte Saint-Léger s’était officialisée en quatre semaines, il fallut deux années de discussions et de palabres entre Édouard et Catherine pour que leur divorce fut définitivement prononcé le 19 mars 1921. Huit mois plus tard, le 17 novembre, Édouard Bourdet épousait Denise.

Sous l’impulsion de la jeune épouse, le couple prit pour habitude de sortir tous les soirs. Les dîners, les cocktails, les spectacles, les concerts, le charleston, le shimmy… Denise était avide de ces parties où l’on se rencontrait entre gens du même monde et de la même génération. Elle savait plaire et se faire inviter par le Tout-Paris noctambule. Édouard suivait, admirant la vitalité de son épouse. Néanmoins, il ne pouvait s’empêcher de rester en retrait. En fait il ne se sentait pas encore à la hauteur.

Il était temps pour lui de décrocher un succès. Sans grande inspiration, il se lança toutefois dans l’écriture d’une pièce : L’Heure du Berger, qu’il proposa au théâtre Antoine, comédie dédiée à Marthe Régnier, comédienne célèbre, ancienne pensionnaire de la Comédie-Française. La première représentation fut programmée en février 1922. L’accueil de la critique et des spectateurs fut mitigé, la fin de la pièce était jugée « shocking » par un public hostile à l’union libre. Pour l’héroïne, Francine, L’Heure du Berger avait sonné. Elle acceptait de devenir la maîtresse d’Antoine, mais refusait de devenir son épouse. Devant cette méchante réaction, la direction du théâtre obligea Bourdet à réécrire une dernière scène au cours de laquelle les amoureux se passaient la bague au doigt. Si cette nouvelle expérience ne fut pas une véritable réussite, elle servit toutefois à redonner à Édouard assez d’énergie pour se remettre au travail avec plaisir.

Un nouveau manuscrit intitulé tout d’abord L’Aventure puis Le Défi, pour être finalement mis en scène au théâtre Fémina sous le titre L’Homme enchaîné, devint une remarquable réussite. Édouard Bourdet ne se contentait plus, comme par le passé, de dépeindre des personnages dont le seul intérêt était de savoir s’il allaient faire l’amour. Cette fois, il s’agissait de deux hommes et d’une femme en proie à leur propre tempérament, à leurs penchants, à leur tourments, à leur angoisse personnelle face à une situation confuse et dramatique Chaque soir au baisser du rideau, Marthe Régnier, Constant Rémy et surtout le jeune premier Charles Boyer étaient acclamés par un public enthousiaste. L’Homme enchaîné fut joué cent soixante-dix fois. La dernière représentation, prévue pour fin janvier sera repoussée jusqu’au 20 février. Un contrat signé antérieurement obligea la direction du théâtre à interrompre la pièce en plein succès.

Édouard Bourdet était devenu l’un des trois ou quatre auteurs dramatiques courtisés par les directeurs de théâtre. Il venait de fêter ses 39 ans et une série de succès s’ouvrait devant lui.

Au début 1926, le bruit courait que l’auteur travaillait dans le plus grand des mystères sur un ouvrage totalement inédit. Les seules informations que récoltèrent les journalistes étaient d’ordre pratique : la pièce dédiée à Antoine, portait le titre La Prisonnière (1), elle serait créée une fois encore au Théâtre Fémina et aurait pour interprètes Jean Worms, Pierre Blanchar et Mmes Sylvie et Suzanne Dantes. Aucune autre fuite pendant les répétitions !

Édouard Bourdet avait renoncé au premier titre qui lui était venu à l’esprit : Les Violettes (2) parce que, disait-il, l’évocation de ces fleurs aurait pu suggérer à certains esprits avertis le rappel des amours saphiques et leur fournir ainsi un début de piste. Au cours de cette période des « années folles », les couples de lesbiennes s’exhibaient aux yeux de tous. Edouard Bourdet s’était inspiré de ces jeunes femmes d’un certain milieu qui ne connaissaient pas de contrainte. Leur manière de vivre, de s’habiller, de sortir en amoureuse compagnie avec d’autres femmes, les autorisait à aimer comme des hommes. Le roman La Garçonne faisait la richesse des libraires, tandis que son auteur Victor Marguerite était mis à l’index par les autorité religieuses. Edouard Bourdet n’était pas étranger à ce monde affranchi. Les « femmes damnées », il les connaissait ! N’avait-il pas lui-même été l’amant malheureux d’une certaine Antoinette, la maîtresse bien-aimée de la richissime Miss Barney ; la seule grande passion de sa première épouse, n’avait-elle pas eu pour nom Audrey ; lui et Catherine, n’avaient-ils pas été des amis intimes de l’écrivain Colette lors de sa liaison avec la poétesse de Rézy ? Il ne lui était pas difficile de juger que La Prisonnière avait sa place dans le courant sociologique de l’époque.

(1) cf. Quelques pîèces

(2) « Cet hiver là, les lesbiennes parisiennes s’affichaient en portant des petits bouquets de cette fleur. » ( Marguerite Gillot Amours en marge, Édition de La Table Ronde, 1966).

6. Les succès

Au soir de la Générale, l’anxiété tenaillait l’auteur. Néanmoins, il alla réconforter dans sa loge Jean Worms, le malheureux mari cocu pour une autre femme et le prévint : « Bien entendu, il y aura du bruit. Même si l’on accepte qu’un pareil thème soit porté au théâtre, il faut s’attendre à « des mouvements divers », exclamations de surprise, brefs commentaires échangés entre voisins, chuchotements, murmures, ces manifestations ne seront pas forcément défavorables, mais vous les entendrez, ne vous émotionnez pas… ».

À l’entracte, la partie n’était pas encore gagnée. Mais, oh surprise ! au second acte, lors de la scène dramatique entre les deux hommes, – le fiancé que le mari affranchissait de ce qui l’attendait -, aucun murmure, chuchotement ou exclamation ne s’éleva de la salle : on « entendit » un silence, un silence total. Le pari était gagné. Contrairement à son habitude, Édouard Bourdet s’était caché derrière un portant du plateau d’où il écoutait à la fois la scène et la salle, en retenant sa respiration. Un tonnerre d’applaudissements salua la sortie de Jean Worms. Une fois en coulisse, l’acteur se précipita dans les bras de son auteur aussi bouleversé que lui-même. Ils avaient tellement eu peur, tellement craint l’emboîtage et… C’était la victoire… qui ne fit que croître jusqu’au rideau final. Quand sous les acclamations, Melle Sylvie révéla au public le nom de l’auteur, une rumeur de triomphe s’éleva de la salle. Édouard Bourdet vint saluer dans un rêve.

La pièce connut un énorme succès. Elle ne quitta l’affiche du théâtre Fémina qu’au soir de la quatre-cent-quatrième représentation.

Tandis que les représentations se poursuivaient à Paris, certains directeurs de théâtres étrangers obtinrent le droit de monter la pièce. À Berlin, en juillet 1926, ce fut un triomphe, à Budapest, en août, la police hongroise interdit le spectacle à la veille de la première représentation, à New York, en octobre, le succès fut immédiat et les places louées six semaines à l’avance. Édouard Bourdet fit le voyage. Il fut reçu en grande pompe et invité à donner des conférences à bureau fermé. En novembre 1926, à Oslo, l’accueil fut très chaleureux ainsi qu’à Vienne, en janvier 1927. À Londres en décembre 1927 la pièce fit une entrée fracassante. Elle fut soutenue par une armée de lesbiennes « qui circulaient tête nue, canne à la main, cigarette aux lèvres dans Piccadilly » et ne manquèrent aucune représentation.

Par contre, à Rome, depuis une année sous la dictature fasciste du Duce Mussolini, il n’était pas question de monter une telle œuvre : « À Paris, on assiste à la perdition d’une femme qui abandonne son mari pour une autre femme (…) Vous pouvez être certain que cette pièce-là ne verra jamais le jour en Italie où les goûts sont certainement plus sains, et où la morale sexuelle, surtout au théâtre, est d’une certaine intransigeance » lisait-on dans la presse italienne.

Il fallait à tout prix profiter de cette éminente victoire et des sollicitations émergeant des directeurs de théâtres parisiens : « Vous n’avez pas un nouveau manuscrit, Monsieur Bourdet, dans vos tiroirs ?» Et si, justement les quatre actes de Vient de paraître attendaient d’être montés.

Avec La Prisonnière, Édouard Bourdet venait de s’engager dans une voie nouvelle : la peinture des mœurs d’une certaine société devenait une source d’inspiration inépuisable. Il s’attaqua cette fois au monde de l’édition.

Avec la complicité de son ami Jean Giraudoux, il s’était introduit quelque temps dans les bureaux de l’éditeur Bernard Grasset et en avait étudié tous les détours. Le but était pour lui de décrire sans complaisance les intrigues menées pour la remise du Prix Goncourt, baptisé à l’occasion Prix Zola.

Au lever du rideau, le public se trouvait transporté dans le bureau de l’éditeur Moscat. Ce dernier attendait le résultat du Prix Émile Zola Il se disposait à présenter un de ses poulains, Maréchal, lorsqu’il apprit que ce dernier venait de signer avec un éditeur concurrent. Alors, par vengeance, Moscat fit virer le résultat et c’est un inconnu qui obtint la récompense. C’était assez dire si Édouard Bourdet se faisait un malin plaisir à décrire les machinations du monde de l’édition. La pièce fut montée au Théâtre de la Michodière avec le nouveau directeur, Victor Boucher, dans la rôle principal.

« On raconta qu’au soir de la répétition générale, toute la salle reconnut Bernard Grasset sous les traits de Moscat, sauf un spectateur : Bernard Grasset lui-même. Jubilant, il s’esclaffait en disant : « C’est épatant, c’est tout-à-fait Gallimard ». (1)

La pièce connut à son tour un grand succès et fut jouée quatre-cent vingt-cinq fois.

En 1929, Victor Boucher s’enthousiasma pour la nouvelle œuvre d’Édouard Bourdet devenu son auteur préféré. C’était Le Sexe faible. Comédie satirique qui se déroulait dans un palace parisien. Le Sexe faible ? C’était les hommes, le croyiez-vous ? De riches étrangers, désœuvrés et parasites, côtoyaient des héritiers et des héritières de grandes fortunes des États-Unis ou d’Amérique du Sud. Antoine, le maître d’hôtel était le confident et le maître Jacques de certaines de ses clientes. Ainsi en était-il avec la Comtesse qui cherchait à caser ses fils auprès d’une de ces riches jeunes femmes, et quant aux jeunes filles, elles soutenaient les beaux garçons.

En dépit de sa cruauté, la pièce remporta à son tour un énorme succès tant de la part des spectateurs que de la critique. Ainsi Philippe Soupault en jugeait-il : « Cette peinture est d’une audace qui frise le cynisme. L’art d’Édouard Bourdet a réussi à atténuer l’odieux de certaines situations. Mais avec une verve impitoyable, l’auteur souligne jusqu’à les rendre grotesques les personnages d’une révoltante naïveté qui expriment avec une sorte d’impudeur des aphorismes qui s’opposent à toute morale. Cette satire extrêmement vigoureuse n’est cependant pas amère. Elle fait rire sans désarmer ». (2)

La pièce connut quatre importantes reprises : en 1943, au Théâtre Gramont, en 1948 au Théâtre de la Madeleine, en 1957 à la Comédie-Française, en 1958 au Théâtre de la Michodière et en 1985 au Théâtre Hébertot.

Après trois années de silence, Édouard Bourdet se retira, seul, quelques semaines au Trianon Palace de Versailles pour relire, corriger et mettre le point final à sa dernière production La Fleur des pois.Victor Boucher, plein d’espoir, afficha cette comédie au fronton du théâtre de la Michodière. Le montage de la pièce ne se passa pas sans quelques complications. Marguerite Moréno refusait de venir répéter tous les jours pendant plusieurs mois, ainsi que l’exigeait l’auteur. Aussi décida-t-elle de rendre son rôle ; elle fut remplacée par Marguerite Deval. De plus, Édouard Bourdet avait écrit le personnage de Madeleine pour la comédienne Gaby Morlay. Celle-ci paraissait enchantée puisqu’elle avait signé son contrat avant d’avoir lu le manuscrit. Mais elle jouait en même temps dans Mélo d’Henri Bernstein et ce dernier ne voulut pas lui rendre sa liberté. Ce fut Yolande Laffont qui la remplaça.

À son tour Raymond Rouleau qui devait faire la mise en scène, pris par la réalisation du film Suzanne, tiré de la pièce de Steve Passeur demanda que l’on retarde le montage du spectacle d’une année. Il finit par céder et le rideau se leva sur La Fleur des pois, le 3 octobre 1929, comme prévu, devant une salle très élégante réunissant le Tout-Paris.

« J’ai voulu traiter le snobisme mondain » avait déclaré Édouard Bourdet aux journalistes. En fait il ne s’agissait plus cette fois de mettre en scène l’homosexualité féminine, mais la masculine.

Dès la première réplique le public était fixé : « Lolotte Charançon, n’est-ce pas une grande blonde ? » « Non, c’est son cousin… ».

Édouard Bourdet refusa de reconnaître que La Fleur des pois fut une pièce à clefs : « Sans établir de comparaison avec un grand écrivain et moi, mes héros n’ont pas plus d’authenticité que ceux de M. Proust. Certes, comme lui, ce sont des éléments de la vie mais ces éléments je les ai synthétisés dans des personnages recréés au grès de ma fantaisie et, tout compte fait, mes héros sont aussi différents qu’une étincelle est différente de la lumière électrique. S’il y a une moralité à tirer de ma pièce, je laisse aux spectateurs le soin de la dégager eux-mêmes, car je trouve que ce n’est pas à l’auteur dramatique de la formuler ». (3)

(1) Nicole Manuello Il y a quarante ans mourait Édouard Bourdet Jours de France 19 janvier 1985

(2) Philippe Soupault Le Monde illustré

(3) Interview accordé à Pierre Lazareff Liberté 4 octobre 1932

7. Le Théâtre, reflet de la crise économique

Il était évident qu’Édouard Bourdet allait s’inspirer du climat délétère, engendré par la crise économique de 1929 et des conséquences qui en découlèrent. C’est ainsi que, dans la lignée de Les Affaires sont les affaires d’Octave Mirbeau, naquirent Les Temps difficiles (1), pièce tout d’abord intitulée Un beau mariage, qui furent interprétés à partir du 30 janvier 1934, au théâtre de la Michodière. Victor Boucher et Édouard Bourdet se firent un plaisir d’effectuer la mise en scène, que supervisa Louis Jouvet. Il s’agissait cette fois d’une famille de grands bourgeois dont les membres se s’aimaient guère et qui, pour sauvegarder leur situation, étaient capables de livrer une jeune parente à un héritier riche et dégénéré. Lors d’un interview préliminaire, Édouard Bourdet expliqua son intention : « J’ai voulu que le ton soit plus grave que dans les autres œuvres. La pièce tiendra le milieu entre la satire et la comédie de mœurs. J’ai voulu montrer la faillite des valeurs, la chute des grands principes de cette religion bourgeoise que la guerre et les événements ont culbutés ». (2)

Théâtre historique

Tandis qu’à la Michodière on donnait une reprise de La Prisonnière, Édouard Bourdet eut quelque difficultés à trouver un théâtre pour monter son nouvel ouvrage Margot. Marie Bell, directrice des Ambassadeurs, aimait beaucoup la pièce, mais son théâtre était déjà occupé par Y’avait un prisonnier de Jean Anouilh. Bourdet était également intéressé par le théâtre Pigalle, mais on y répétait Europe une œuvre de Maurice Rostand. Ce fut finalement au théâtre Marigny que fut présentée Margot. D’une tout autre inspiration que les précédents spectacles, il s’agissait, cette fois, d’une pièce historique traitant de l’inceste entre une sœur et son frère.

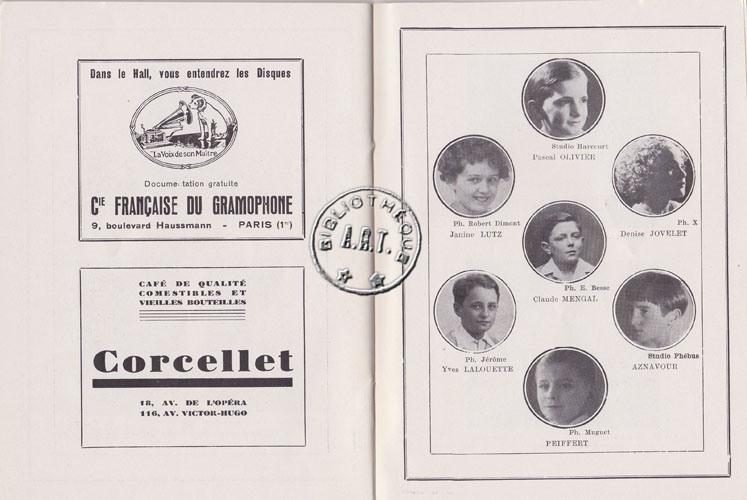

Comédie en 2 actes et 13 tableaux, dans une mise en scène de Pierre Fresnay, décors de Christian Bérard, une musique de Georges Auric et Francis Poulenc, le spectacle commençait au château de Blois en 1560, dans la chambre des enfants royaux, Marguerite avait sept ans, son frère Henri, futur Henri III, dix ans, Henri de Navarre qui deviendra Henri IV, sept ans, – rôle qu’interpréta le petit Charles Aznavour -. Quelques années plus tard, Catherine de Médicis, la mère de Marguerite mariait sa fille à Henri de Navarre, afin qu’elle devienne reine de France. Malheureusement, Marguerite ne cessait d’aimer son frère Henri et son époux la laissait indifférente. La passion de Margot l’avait désaxée, elle courait d’amant en amant et tomba bientôt en pleine débauche. Henri III l’expédia alors en exil dans un château d’Auvergne et se laissa emporter par son penchant : il n’aima plus que les hommes.

Ce fut le couple Yvonne Printemps et Pierre Fresnay qui interpréta les rôles de Margot et d’Henri.

En ces années 34-35, les personnages historiques furent une source d’inspirations pour les auteurs dramatiques : Ainsi La Guerre de Troie n’aura pas lieu de Jean Giraudoux, L’Histoire de France de Sacha Guitry, Madame Quinze de Jean Sarment, Elisabeth, la femme sans homme d’André Josset, Sainte Jeanne de Bernard Shaw furent des pièces à succès. Peut-être ont-elles porté préjudice à Margot.

On était habitué à des critiques dithyrambique concernant le théâtre de Bourdet ; or cette fois, elles se montraient plutôt réticentes : dans la Revue des Deux-Mondes (3) M. Bourget Pailleron faisait remarquer que « bien des événements graves et sanglants se sont déroulés à l’époque de la pièce (…) Bourdet ne nous livre que de faibles échos de ces drames » et dans Le Figaro (4) Pierre Brisson parut regretter que « Bourdet nous ait offert une romance alors que nous attendions un drame de l’inceste, ce que Édouard Bourdet a fait en partie, mais d’une façon timide, frileuse, presque voilée ».

(1) cf. Quelques pièces

(2) Interview Le Journal 19 janvier 1924

(3) Revue des Deux Monde 15 février 1936

(4) Le Figaro 1er décembre 1935

8. Auteur de la langue verte et Administrateur de la Comédie-Française

Certes, Édouard Bourdet devait être un peu déçu. Mais, encouragé par Victor Boucher qui n’avait qu’un désir, remonter une pièce de son auteur préféré, il reprit la plume et s’attaqua cette fois à une comédie de la plus brulante actualité : Fric-Frac (1), une étude de mœurs, quelque chose comme le documentaire d’un vol avec effraction. La pièce se passait chez les truands, c’était assez dire que l’on était bien loin des temps historiques.

Alors qu’il s’était retiré dans sa maison de Tamaris pour travailler, Bourdet reçut un coup de téléphone de Jean Giraudoux annonçant sa venue. Ce dernier avait eu une récente conversation avec Jean Zay, Ministre de l’Education Nationale. Celui-ci lui proposait le poste d’administrateur de la Comédie-Française. Giraudoux avait refusé parce qu’il se plaisait bien à sa place au Quai d’Orsay. Au sortir de la conversation, il savait que Jean Zay allait contacter Bourdet. Prévenu, ce dernier ne fut pas surpris du coup de téléphone du ministre. Il accepta de discuter et fut exigeant dans ses conditions : il demandait de ne prendre son poste que le 15 octobre en raison des répétitions de Fric-Frac, d’avoir la licence de manœuvre pour les choix et les distributions des spectacles, de pouvoir engager les metteurs en scène du Cartel : Gaston Baty, Louis Jouvet, Jacques Copeau et Charles Dullin et de recevoir un traitement de 200.000 francs par mois.

« D’accord, d’accord, vous avez carte blanche » répondit le Ministre pressé d’en finir.

De retour à Paris, Bourdet se consacra entièrement à son nouveau spectacle dont les dialogues se devaient d’être écrits en argot. Ce fut un certain Fernand Trignol, chef de figuration au studio Nathan qui devint son professeur d’argot. Ils allaient ensemble s’arsouiller dans les bals musette, dans les petits bistrots de Montmartre ou à la sortie des hippodromes écouter « les rabatteurs, les barons, les tapeurs ». Édouard Bourdet acceptait de passer pour « un cave » encore que le jugement de Trignol à son égard était plutôt encouragent : « C’est un chouette gonze pas bêcheur. Mais si t’avais vu sa frime quand y s’est apporté avec mécol dans la partie de passe où qu’on avait mon pote Dédé, un caïd… J’y avais dit : « Retirez vot’ Légion d’Honneur ça la fout mal… Qu’est-ce qu’il s’est farci l’mec comme documentation… ». (2)

Le 15 octobre 1936, la répétition générale fut un triomphe. Il était bien évident que les critiques allaient faire le rapprochement entre le futur administrateur de la Comédie-Française et l’auteur de Fric-Frac : « Les messieurs font semblant de comprendre l’argot pour montrer qu’eux aussi sont à la redresse, ils ont mis leur costar à queue de morue et des perlouses à leur limaces. Elles, les lolos et les ailerons bien poudrés, parfumés, souvent s’extasient… Bourdet à la Comédie, ce ne sera pas le pote à qui on se frotte le bide. Il vous a des lanternes bleues à flanquer les grelots au doyen et à la doyenne. Faut-il rire pour le grand administrateur ? Faut-il pleurer pour l’auteur qui entre en monument ? »(3)

(1) cf. Quelques pièces

(2) Le Canard enchaîné 21 octobre 1936

(3) Candide 22 octobre 1936

Fric-Frac fut le triomphe de l’année et devint la pièce la plus célèbre de son auteur.

Au lendemain de la répétition générale, Édouard Bourdet occupa son poste rue de Richelieu. Cette lourde responsabilité transforma sa vie. Pendant plusieurs années il cessera d’écrire.

En 1935, Jean Zay, nouveau ministre de l’Éducation nationale sous le Front populaire, avait décidé de « dépoussiérer » la Comédie-Française. Le temps de l’administrateur Émile Fabre était révolu. Ce dernier n’avait aucune autorité sur les anciens sociétaires et se laissait entrainé par leur conservatisme de mauvais aloi. La situation financière était déplorable, en effet le public désertait la Maison de Molière alors que des succès retentissants avaient mis au premier plan quatre metteurs en scène du Cartel : Jacques Copeau au Vieux Colombier, Georges Baty au théâtre Montparnasse, Charles Dullin à l’Atelier et Louis Jouvet à l’Athénée. Il était donc temps de renouveler les cadres.

Une sociétaire à part entière, Béatrix Dussane, déclara : « Bourdet fut accueilli chez nous par un immense espoir et un zèle unanime (…) Ce nouvel administrateur nous apparaissait mystérieux, majestueux presque et digne sans doute de fédérer nos dévouements. C’est dans cette atmosphère que naquit son nom : Assuerus ». (4) Bien vite la situation évolua. Les anciens sociétaires se virent retirer leur privilège, au bénéfice de plus jeunes. Édouard Bourdet n’acceptait plus que certains rôles fussent la propriété de comédien pendant toute leur carrière et qu’ainsi le Cid fut interprété par un acteur de 60 ans. Il engagea, à leur sortie du Conservatoire d’Art dramatique, les ingénues Mony Dalmès et Renée Faure et le valet de comédie Jean Meyer, ainsi que la jeune vedette montante du cinéma, Jean-Louis Barrault.

À Louis Jouvet, il confia les mises en scène de L’Illusion comique de Corneille, du Cantique des cantiques de Jean Giraudoux, et de Tricolore de Pierre Lestringuez, à Gaston Baty, celle du Chandelier d’Alfred de Musset, à Charles Dullin, celles de Georges Dandin de Molière et du Mariage de Figaro de Beaumarchais, à Jacques Copeau celles de Beaucoup de bruit pour rien de Shakespeare, du Misanthrope de Molière, d’Asmodée de François Mauriac et du Cid de Pierre Corneille, et au jeune Sociétaire Pierre Dux de 26 ans, celles du Légataire universel de J.F Régnard, de Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand et de Ruy Blas de Victor Hugo.

Il inaugura les matinées poétiques dont la programmation fut confiée à Jean-Louis Vaudoyer, conservateur du Musée Carnavalet.

Il créa les soirées de Gala en tenue de soirée tandis que les étudiants bénéficiaient de places à tarif réduit.

Très vite, le public retrouva le chemin de la Comédie-Française et le théâtre fut plein tous les soirs. Édouard Bourdet avait gagné son pari.

En février 1939, la troupe de la Comédie-Française fut invitée par the Arts Theater au Savoy Theater de Londres. Le programme comprenait Le Légataire universel, Le Chandelier, À quoi rêvent les jeunes filles et L’École des maris. Les acteurs reçurent un accueil très chaleureux. Le roi, la reine et les petites princesses, Elisabeth et Margaret, assistèrent aux spectacles et vinrent dans les loges féliciter les comédiens. Le dernier soir, lors d’un souper de gala au Savoy, les invités furent accueillis par La Marseillaise.

Il y avait toutefois le revers de la médaille : les vieux Sociétaires, Aymé Clariond, Berthe Bovy, Marie Ventura, Jean Weber, Jean Hervé… s’étaient ligués contre l’administrateur. Les comités de fin d’années, au cours desquels se discutaient les attributions de parts de bénéfices des sociétaires et les mises à la retraite, furent des sujets de tragédie. « Un jour, raconta Bourdet, j’ai dû interrompre la séance avant qu’on en vint aux mains ». Mais si l’administrateur s’était fait de farouches ennemis, il avait aussi des amis très fidèles parmi les comédiens dont Madeleine Renaud, Marie Bell, Béatrice Bretty, Pierre Dux, Pierre Bertin, Fernand Ledoux, Véra Korène et Jean Yonnel.

(1) cf Quelques pièces

(2) Le Canard enchaîné 21 octobre 1936

(3) Candide 22 octobre 1936

(4) Béatrix Dussane Mes quatre Comédie-Françaises éditions du Divan 1939

9. L’ Accident

Un soir de février 1940, on jouait À chacun sa vérité de Pirandello, Jean Meyer était malade et devait être remplacé au pied levé. Édouard Bourdet voulut assister à la représentation. Il partit, selon son habitude, à bicyclette. Il neigeait, les rues étaient peu éclairées en raison du couvre-feu. En traversant les Champs-Élysées, à la hauteur des chevaux de Marly, Bourdet fut renversé par une auto qui descendait l’avenue à toute allure. Alors qu’il entra en clinique pour une jambe brisée, survinrent des complications et une double phlébite se déclara, d’où quatre mois d’immobilité. Tous les soirs, son frère le contrôleur général, Michel Bourdet-Pléville et le directeur de scène Georges Mathis venaient lui faire un rapport et prendre ses instructions.

Mais la situation de la Comédie-Française était plus compliquée qu’on voulait bien lui dire, il le devina et se sentant malade pour longtemps, désira qu’une direction intérimaire fut mise en place pendant son indisponibilité. Jacques Copeau fut le seul metteur en scène qui accepta. En septembre, devant l’impossibilité d’Édouard Bourdet de reprendre son poste, Copeau fut titularisé temporairement pour deux mois.

Il fut replacé le 27 décembre par Jean-Louis Vaudoyer qui sera accusé à la Libération « d’avoir mis la première scène française à disposition de l’ennemi ».

Les derniers succès

Rétabli et rendu à la vie « civile », Édouard Bourdet reprit sa tâche d’auteur dramatique dans son appartement du quai d’Orsay. Il attendit la fin des représentations de Léocadia de Jean Anouilh pour s’emparer à nouveau de la scène du Théâtre de la Michodière où le 7 mai 1941 débutait Hyménée, mise en scène de Pierre Dux. Il s’agissait de l’amour contrarié d’une paralytique, Agnès, pour un cousin, marié et père de famille ainsi que de l’amour contrarié de ce même cousin pour sa jeune belle-sœur, et du sacrifice de cette jeune belle-sœur, attirée, elle aussi par ce beau-frère, âgé de 40 ans, mais encore très séduisant. Par dépit et pour se protéger, elle épousera un jeune homme épris d’elle. Surprise de l’amour : après un voyage de noces idéal, le jeune couple se découvrira follement amoureux l’un de l’autre. Le beau-frère se résignera et retournera vers son épouse délaissée et l’infirme, enchaînée à son fauteuil, restera seule avec sa peine.

La pièce fut relativement bien accueillie encore que critiques et spectateurs la jugèrent d’une cruauté dramatique, quoique savamment exploitée : « La pièce est la quasi perfection du genre, un genre qui n’est pas nouveau, qui fut souvent artificiel (…) Dans Hyménée, le tour de main est fameux et le dosage entre les parties sentimentales, dramatiques et satiriques est une chimie théâtrale très savante » lisait-on dans Le Petit Parisien sous la plume d’Alain Laubreaux.

La pièce resta affichée une année, jusqu’au printemps 1942 et fut reprise en octobre 1952.

Sans perdre de temps Bourdet se remit à l’écriture d’une nouvelle comédie. Père qui sera montée également au théâtre de la Michodière en décembre 1942. Cette fois, deux jeunes gens, Silvia et Alain, s’aimaient. Ils ne pouvaient se marier car Alain était le fils illégitime de Raymond, académicien, le père de Silvia. Mais sa maîtresse l’avait trompé avec son ancien mari et il se trouvait que Silvia était l’enfant de ce dernier. Les deux jeune gens, sans parenté, pouvaient donc s’épouser mais Silvia était si fière de croire que Raymond était son père quelle ne voulait pas admettre qu’elle n’était pas sa fille. Enceinte d’Alain, elle souhaitait que son futur enfant soit le petit enfant de Raymond. Alors la famille se constituerait comme elle pourrait.

Le Tout-Paris se rendit à la Répétition générale, ce fut la plus brillante de toutes celles d’Édouard Bourdet. La critique fut excellente : «Édouard Bourdet a écrit des pièces plus audacieuses ou plus pittoresques, notamment lorsqu’il s’attachait à peindre les mœurs de ce temps, mais jamais il n’avait atteint comme dans sa nouvelle comédie à une telle perfection dans l’agencement de l’intrigue, le dosage des moyens d’expression et la sûreté de la technique. Le métier poussé à ce degré est vraiment de l’art ».

Un triomphe, la pièce fut affichée jusqu’au 25 mars 1944. Le rideau tomba au soir de la quatre-cent cinquième représentation.

Quoique, depuis son accident, sa santé n’était jamais revenue aussi florissante qu‘auparavant Édouard Bourdet continuait d’écrire et d’assumer sa fonction de directeur des Spectacles et de la Musique au Ministère de l’Éducation Nationale, poste auquel il avait appelé en 1944.

Il entreprit une nouvelle pièce, Mimsy, relatant les rapports d’une jeune fille laide et sa mère, jolie femme et encore séduisante. Il n‘eut pas le temps de l’achever. Dans la nuit du 17 janvier 1945, il fut foudroyé par une embolie. Il s’éteignit dans les bras de Denise, l’épouse tant aimée, en lui disant, pathétique : « Je meurs ! ».

10. Quelques pièces

LA PRISONNIÈRE

Pièce en trois actes, créée le 3 mars 1926, au Théâtre Fémina, interprétée par Mmes Sylvie, Suzanne Dantes, Lyliane Garcin, Rauzéna, Mazatto, Mrs Pierre Blanchar, Jean Worms, Arvel, Max Vigor. Mise en scène de Pierre Blanchar.

Analyse

Irène a 27 ans. Elle refuse de suivre son père qui vient d’être nommé ambassadeur de France à Rome. Pour rester à Paris, elle évoque des raisons sentimentales. Son père est heureux d’apprendre que sa fille a enfin trouvé l’amour. Irène, pour conforter son mensonge lâche le nom de Jacques, un ami d’enfance qui l’aime et qu’elle n’aime pas. Jaloux, l’amoureux soupçonne la jeune fille d’aimer un homme marié. Parmi leurs relations, il est un couple qu’ils voient souvent. Jacques sollicite un rendez-vous au mari. Celui-ci avoue la vérité. Non, ce n’est pas lui qui retient la jeune fille à Paris, à laquelle Irène, son épouse, est liée par une passion amoureuse, c’est sa femme dont elle est la prisonnière.

Critiques

« Pour la première fois un homme, d’esprit clair et de mâle et probe talent, ose dénoncer publiquement le fléau. C’est avec des mains tremblantes de pitié, les yeux pleins de larmes qu’il débride la plaie. Aussi, malgré l’invraisemblable audace d’un sujet que l’on pouvait jusqu’ici tenir pour impossible. La Prisonnière a remporté un succès qui comptera dans l’histoire du théâtre de ces dernières années ».

Antoine L’Information 8 mars 1926

« La Prisonnière tient du chef-d’œuvre, elle relève souvent aussi du tour de force, mais hâtons-nous de dire que les moyens employés pour exécuter ce tour de force sont d’une qualité, d’une probité constante ».

Robert de Flers Le Journal des débats 15 mars 1926

« Ce que je veux croire, c’est qu’il y a encore un certain nombre de braves gens et d’honnêtes femmes qui, attirés par le talent de l’auteur et des interprètes, ne comprendront rien au sujet de la pièce ».

Franc-Nohain L’Écho de Paris 8 mars 1926

« Le deuxième acte de La Prisonnière ne m’a pas moins ému que les plus hauts moments de Phèdre ».

Georges Pioch Volonte mars 1926

« S’il n’a pas flétri directement les mœurs qu’il dépeint, il se borne à en montrer les ravages et le terrible pouvoir de destruction. C’est par là que son œuvre est saine ».

Étienne Rey Le Cri 14 mars 1926

« Toute la lumière est concentrée sur les personnages masculins. C’est à eux que le dramaturge s’attache. C’est pour eux qu’il a écrit la pièce. Le débat alors change d’aspect et prend une autre valeur ».

Pierre Brisson Le Temps 8 mars 1926

LES TEMPS DIFFICILES

Pièce en quatre actes, créée le 30 janvier 1934, au théâtre de la Michodière, interprétée par Victor Boucher, Jacques Baumer, Dalio, Bonvallet, Bergeron, Christan Gérard, Taillade et Mmes Marguerite Deval, Jeanne Provost, Hélène Perdrière Jeanne Lion, Engel, Maria Fromet, Katte Varcey, mise en scène de Victor Boucher et Édouard Bourdet.

Analyse

Il s’agit de marier un dégénéré à une jeune fille de dix-huit ans, lumineuse et rayonnante, parce que ce malheureux taré est l’héritier de la fortune colossale de la famille Laroche. Ainsi une autre famille, celle d’Anne-Marie, les Antonin Faure, dont les affaires périclitent, pourront éviter la ruine. Anne-Marie est éblouie par les diamants et les hôtels particulier, mais son sacrifice ne servirait à rien, puisque la crise attaquera, à leur tour, les Antoine Faure. Heureusement Anne-Marie, sans devoir se résoudre à cette union déplorable, sauvera les siens en devenant une vedette de Cinéma.

Critiques

« L’auteur a choisi un vieux sujet, mais ce sujet, il l’a touché d’une baguette magique ; Édouard Bourdet a fait un chef-d’œuvre ».

Paul Reboux Le Parisien 30 janvier 1934

« Édouard Bourdet, quel prodigieux ingénieur dramatique ! »

Robert Kemp ‘’Liberté ‘’ 31 janvier 1934

« Les Temps difficiles, grand roman provincial qui se déroule en quatre actes. Si j’étais Édouard Bourdet, j’aurais peur. Peur de ne plus pouvoir écrire une pièce qui égale celle que nous donne lundi soir le théâtre Fémina ».

Colette Le Journal 2 février 1934

« Si Édouard Bourdet avait atteint pleinement son but, il recueillerait une partie de l’héritage de Becque, celui des Corbeaux ».

Lucien Descaves Le Matin 31 janvier 1934

« L’actualité. Celle-ci n’est plus uniquement une pièce d’actualité. Les Temps difficiles s’apparentent à la grande tradition des comédies bourgeoises d’Émile Augier, A.Dumas fils, Becque et Octave Mirbeau ».

X. Comœdia 31 janvier 1934

« En ces temps difficiles,dans tous les domaines, les improvisations alternent avec les ébauches rendront grâce à M. Édouard Bourdet, d’avoir avec une telle maîtrise, abordé de front un grand sujet ».

Henri Torrès Gringoire 9 février 1934

FRIC-FRAC

Pièce en cinq actes, créée le 14 octobre 1936, au Théâtre de la Michodière, interprétée par Mrs Victor Boucher, Michel Simon, Louis Tunc, Henry Bonvallet, Geoges Janin, Nasil, Paul Forget, Gallet, Charret, Jacques Matler, Lemarguy,Norac, Enrico Lori, Dichamp, Franceschette, Herlvet, Dubourg, Taillade et Mmes Arletty, Andrée Guize, Suzanne Henry, Maud Yrène et Marcelle Lahaye,Mise en scène Victor Boucher et Édouard Bourdet.

Analyse

Dans la forêt de Passy, Marcel, commis bijoutier, se promène avec Melle Renée, la fille de son patron. Ils rencontrent un couple assez inquiétant, Jo et Loulou. Marcel l’ingénu fait la cour à Loulou, sans souci de la jalousie de Renée. Le lendemain, elle fait renvoyer Marcel par son père. Le même jour, Marcel va retrouver Loulou dans un bistrot qui n’est qu’une caverne de voleurs. Il est pris dans une rafle. Délivré par Jo et Loulou, il va les remercier Ils lui annoncent qu’ils vont cambrioler le bijoutier, Marcel ne sait s’il doit les aider. Jo et Loulou s’escriment en vain contre le coffre-fort quand survient Renée, puis le bijoutier. Marcel voudrait sauver Loulou, et puis Renée et puis le coffre-fort. Et cela se terminera, sous les yeux attendris du bijoutier, par les fiançailles prochaines de Marcel et de Melle Renée.

Critiques

« Il ne serait pas honnête de cacher à M. Bourdet qu’il s’est trompé. En poursuivant un dessein indigne de lui, il n’a pas rencontré le succès. Fric-Frac n’est pas une bonne pièce. C’est même la moins bonne pièce d’Édouard Bourdet. Nous ne cacherons pas cependant que la salle de la Générale a beaucoup ri et que la salle des Couturières, la veille, avait, paraît-il, ri davantage encore ».

Léon Treich L’Ordre 16 octobre 1936

« L’argot de la Chapelle n’est pas celui de la Roquette. Les marloux de la rue Charbonnière ne connaissent pas la rue de Lappe, où l’on parle une langue différente de la leur. M. Bourdet a trouvé une formule assez heureuse pour satisfaire à la vraisemblance et aux nécessités du Théâtre ».

Paul Lombard L’Homme libre 16 octobre 1936

« Étincelante soirée ! ».

X… Le Populaire 16 Octobre 1936

« On y parle un argot qui amuse follement les dames, si j’en juge par les petits cris de joie que chaque mot leur arrachait. On aurait dit qu‘elles avaient compris le sens ».

A. Bellessort Le Journal des débats 19 Octobre 1936

« Fric-Frac est un bon faux sujet, un simple fait divers, qui ne relève point d’une forte étude du ilieu et de ses personnages. (…) les personnages sont des marionnettes ! ».

Antoine L’Information 16 octobre 1936