Jean Anouilh

par Geneviève LATOUR et Jean-Jacques BRICAIRE

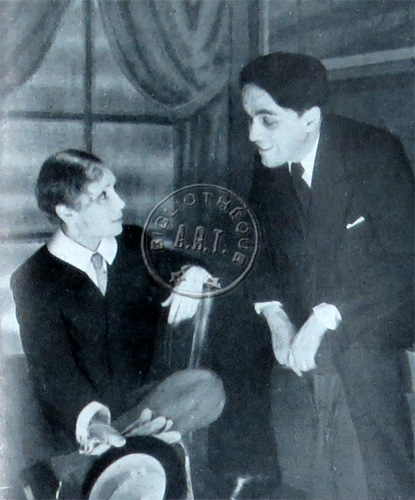

Jean-Denis Malclès et Jean Anouilh vers 1946 * Collections A.R.T.

ou l’Anarchiste réactionnaire

(1910-1987)

L‘auteur le plus original de sa génération avait classé son théâtre en : pièces roses, pièces noires, pièces brillantes, pièces grinçantes, pièces costumées, pièces baroques, pièces farceuses, pièces secrètes.

1. Un enfant assoiffé de tendresse

2. Naissance d’une vocation

3. Les Débuts d’un auteur

4. Le Théâtre sous Occupation

5. Un auteur controversé

6. Un monde peu fréquentable

7. Une nouvelle vie

1. Un enfant assoiffé de tendresse

Ce fut un enfant fragile et bien sage, le petit Jean Anouilh, né à Bordeaux, le 23 juin 1910. Son père, Gaston, tailleur : « Était un homme fin et simple qui connaissait merveilleusement son métier. Il en avait la fierté et les exigences. J’ai toujours rêvé d’être aussi bon artisan que lui ». (1)

Sa mère, Marie-Madeleine, était professeur de piano et appartenait à un orchestre local. Si le petit garçon était très fier d’aller écouter les concerts auxquels participait sa maman, il se sentait malheureux, le soir, quand il ne l’avait pas, à lui tout seul, pour le border dans son lit et lui lire des histoires.

Ainsi que sa sœur aînée, Geneviève, l’enfant reçut une bonne éducation religieuse, En fait, la famille Anouilh était une famille, comme il y en avait tant d’autres en France en ce début du XXème siècle

Lorsqu’à la déclaration de la guerre de 1944, François Anouilh fut mobilisé, le grand-père maternel , habitant lui aussi, Bordeaux, se rapprocha de sa fille et de ses petits enfants.

L’armistice sonnée, la famille s’installa à Paris, dans le XVIIIème arrondissement, et le petit Jean fut inscrit au cours Colbert : « Je suis un enfant de la Chapelle. Mon enfance fut heureuse et paisible. J’ai sucé des « roudoudous » du marchand de la rue Riquet (…) J’ai vadrouillé dans tout Montmartre, mains dans les poches, nez au vent ». (2)

Lors de vacances d’été passées à Royan, l’enfant, ébloui, découvrit un spectacle de marionnettes géantes, inspiré de Roméo et Juliette. Il n’oubliera jamais cette première émotion théâtrale.

Au cours de l’été suivant, Marie-Madeleine fut engagée au Casino d’Arcachon. L’occasion pour le jeune garçon d’écouter chaque soir de la musique d’opérettes.

À onze ans, Jean entra en sixième au lycée Chaptal. Il inventa alors une première comédie, inspirée de Cyrano de Bergerac. Il y trouva un si grand plaisir qu’il continua à produire des drames héroïques en vers, à la manière d’Edmond Rostand et de celle d’Alexandre Dumas pour Mondor et Tabarin, tragicomédie en vers.

Le temps passait. À l’âge de quinze ans, Jean lisait avec passion les œuvres parues dans La Petite illustration. Il écrivit alors : La Femme sur la cheminée : « Là ce n’est pas Rostand qui m’inspira mais ( Henry ) Bataille ». (3) Un an plus tard, le jeune auteur eut la joie de voir publier son premier texte : Coq à l’âne dédié aux gens raisonnables dans la revue L’Heure joyeuse destinée à la jeunesse.

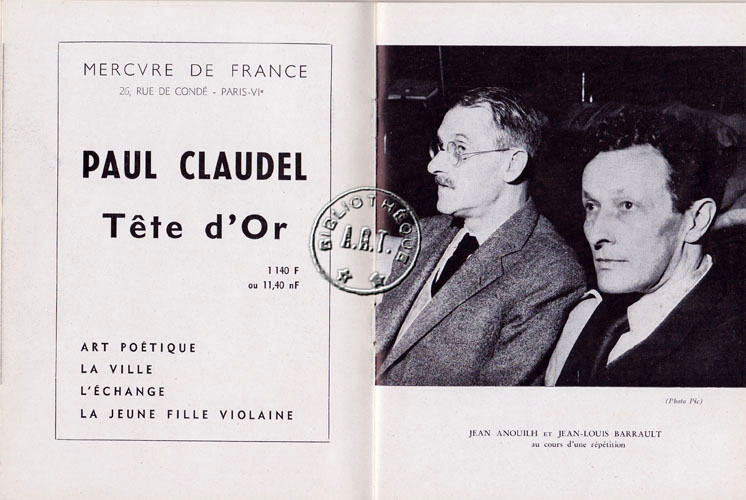

En 1927, en classe de philo, l’adolescent avait pour condisciple un certain Jean-Louis Barrault qui s’en souviendra : « Jean Anouilh, toujours bien habillé et très soigné, était un camarade sympathique, mais distant ». (4)

Élève doué et travailleur, Jean obtint au collège Chaptal le premier prix de Philosophie et de Mathématiques. Bachelier, il s’inscrivit ensuite à la Faculté de Droit. Il n’y resta malheureusement que dix-huit mois. Il lui fallait gagner sa vie.

(1) Jean Anouilh : En marge du Théâtre Éditions de La Table ronde février 2000

(2) Jean-Louis Barsacq Place Dancourt Éditions Gallimard 2001

(3) Jean Anouilh Les Nouvelles Littéraires mars 1937

(4) Jean-Louis Barrault Les Cahiers de la compagnie Madeleine Renaud – Jean-Louis Barrault n° 26, mai 1959

2. Naissance d’une vocation

Le jeune Anouilh répondit tout d’abord à une annonce des Grands magasins du Louvre qui offrait un poste de rédacteur au service des réclamations. Le travail était fastidieux. Il le quitta au bout de quelques semaines et fut engagé dans une agence de publicité. La tâche était plus amusante, elle consistait à inventer des slogans. C’est alors que « Cette concision m’a beaucoup appris pour le théâtre ».(1) Il fit connaissance des écrivains Jean Aurenche, Georges Neveux, Jacques Prévert et quelque temps plus tard de Roger Vitrac. La lecture et le théâtre se partageaient ses loisirs.

Au printemps 1928, il apprit que le comédien Louis Jouvet, directeur du théâtre de la Comédie des Champs Élysées, accordait des prix de faveur à la jeunesse. Prenant son courage à deux mains, Jean lui écrivit : « Monsieur, je suis étudiant et fauché. J’ai vingt camarades aussi fauchés que moi qui viennent vous applaudir au poulailler depuis longtemps déjà… ». (2) Très touché, Jouvet ne se fit pas prier et le jeune Anouilh fut invité à une représentation de Siegfried de Jean Giraudoux. Il se souvint : « Oh , les sorties de Siegfried … Le Théâtre, ma vie en beauté, la poésie, l’inaccessible, enfin avait élu domicile entre le métro Alma et l’hôtel Plazza … ». (3)

Outre Jean Giraudoux , Jean Cocteau devint un maître pour le jeune passionné de théâtre : « J’avais acheté d’occasion un des numéros des Œuvres Libres qui publiaient Les Mariés de la Tour Eiffel. Dès les premières répliques quelque chose fondit en moi : un bloc de glace transparent et infranchissable qui me barrait la route (…) Jean Cocteau venait de me faire un cadeau somptueux et frivole. Il venait de me donner la poésie du Théâtre ». (4)

Alors l’adolescent se crut auteur dramatique. Ce fut tout d’abord Le Mystère de la Nativité, relatant la marche des bergers et des rois mages conduits par l’étoile miraculeuse vers Bethléem.

Puis naquit, en collaboration avec Jean Aurenche, Humulus le muet. C’était une farce, un lever de rideau de la longueur d’un sketch. Un jeune amoureux, ne pouvant prononcer qu’un mot par jour, demeurait silencieux pendant un mois pour faire sa déclaration en trente mots. La bien aimée sortit alors de son sac son cornet acoustique, lui demandant de bien vouloir répéter, car elle était sourde…

En 1930, Georges Neveux, secrétaire général de la Comédie des Champs-Élysées fut recruté, en tant que scénariste, par la Metro Goldwyn Meyer. Pour lui succéder au théâtre, il recommanda chaleureusement Jean Anouilh à Louis Jouvet. Le travail consistait à découper les extraits de journaux, à écrire des communiqués de presse, à lire des manuscrits, établir pour chacun une note de lecture et préparer une réponse. La tâche la plus délicate était la composition des plans de salles de générales, ce qui donnait lieu à des gaffes mémorables, car Anouilh ne connaissait personne à Paris, c’était ainsi qu’une notabilité fort influente se trouvait très mal placée alors qu’un quidam inconnu trônait au milieu du troisième rang d’orchestre.

Les rapports entre Louis Jouvet et Jean Anouilh furent toujours plus ou moins tendus. Tandis que le secrétaire ruminait « son humiliation de jeune homme pauvre, ignorant des usages » (5) , le patron méprisant le traitait de « miteux ». Mais qu’importe, le jeune Anouilh avait un espoir en tête, celui de devenir l’auteur dramatique dont les pièces seraient un jour affichées à la Comédie des Champs-Élysées. Il décida désormais de faire lire tous ses manuscrits à son patron. Ce fut ainsi que Jouvet prit connaissance de la première vraie œuvre de Jean Anouilh Attila le Magnifique, pièce qui avait un relent d’autobiographie : « Attila c’est un jeune homme de trente-deux ans, vieilli dans les jupes de sa mère. Il est bégayant et timoré devant les femmes, il est ridiculement sentimental, il a cette inélégance qui tient de l’habitude de la laideur et de la dèche et pourtant un soir c’est encore lui qui est l’homme au milieu de tous les magnifiques mâles qui sont là parce sa maladie d’estomac l’a empêché de boire autant que les autres, – peut-être parce qu’il a la foi dans l’amour, dans une âme candide ? ».(6) Après lecture du manuscrit, sans rien promettre, Jouvet encouragea le jeune auteur en lui conseillant de travailler.

Et Anouilh devait se contenter de son poste de bureaucrate qui aurait sans doute fini par le dégoûter du théâtre.

Le service militaire vint à point. Le 15 octobre 1931, le jeune appelé fut affecté au 168ème régiment d’Infanterie à Thionville, mais il sera réformé temporaire, deux mois plus tard pour insuffisance cardiaque et rhumatisme articulaire.

(1) Jean Anouilh : La Vicomtesse d’Erispal n’a pas reçu son balai mécanique Éditions La Table ronde janvier 1997

(2) Anca Visdei Jean Anouilh, une biographie. Éditions de Fallois 2012

(3) Hubert Gignoux Jean Anouilh Éditions du Temps présent 1948

(4) Anca Visdei Jean Anouilh, une biographie Éditions de Fallois 2012

(5) Hubert Gignoux Jean Anouilh Éditions du Temps présent 1948

(6) Anca Visdei Jean Anouilh, une biographie Éditions de Fallois 2012

3. Les Débuts d’un auteur

Alors qu’il travaillait encore à la Comédie des Champs-Élysées, Anouilh, inspiré par le personnage de Raskolnikov de Crime et Châtiments écrivit une pièce en trois actes, L’Hermine. Frantz, follement amoureux de Monime, nièce et héritière d’une riche duchesse qui n’acceptait pas d’avoir pour neveu un roturier, n’hésitera pas à devenir un criminel. Louis Jouvet ne s’intéressant pas à la pièce, Anouilh envoya le manuscrit à Pierre Fresnay. Enthousiaste, celui-ci s’empressa de le soumettre à Paulette Pax et Lucien Beer, directeurs du théâtre de l’Œuvre. Ils acceptèrent de monter le spectacle à condition que Pierre Fresnay, vedette de cinéma, ne soit pas exigeant sur son cachet. Fresnay accepta de « jouer au pourcentage » au-delà d’une recette de 1.500 frs, somme qui ne fut jamais atteinte … et l’acteur ne gagna pas un sou.

La pièce, créée le 26 avril 1932, fut jouée quatre vingt dix fois et connut un certain succès, encore que la critique y dénonçait une certaine inexpérience de l’auteur. Pierre Brisson terminait un long article sur quatre colonnes par cette phrase : « Tout cela reste très chaotique. Mais il y a un rythme d’accent, une abondance et une vigueur qui marquent un tempérament de théâtre. Attendons avec curiosité son prochain ouvrage ».(1)

La pièce eut l’honneur de plaire à un spectateur-cinéaste qui en acheta les droits pour un film qui ne fut jamais tourné.

Alors qu’elle s’apprêtait à faire imprimer les affiches de L’Hermine, Paulette Pax fit remarquer à Jean Anouilh que la consonance de son nom prêtait à quelques plaisanteries de mauvais goût. Le jeune auteur voulu néanmoins le garder, sinon qu’il lui vint une idée : signer les pièces graves du nom d’emprunt de Jean-François Arn et garder Anouilh pour les comédies, puis il décida finalement qu’il conserverait son nom de naissance pour signer toutes ses œuvres à venir mais qu’il les classerait en plusieurs catégories : les pièces roses, les pièces noires, les pièces grinçantes, les pièces brillantes …

Ainsi en sera-t-il fait.

1932 : Jean fit la connaissance d’une jeune comédienne Monelle Valentin, dont il tomba éperdument amoureux. Ils s’installèrent tous deux, dans un appartement de la rue de Vaugirard. Fort impécunieux, ils eurent recours à Louis Jouvet qui leur prêta des meubles de théâtre, ainsi s’aimèrent-ils dans le lit de Volpone et Jean Anouilh écrivit-il Jézabel ( pièce évoquant les rapports détestables entre une mère et son fils et qui ne sera jamais jouée en France ) sur la table du Pain de Ménage.

C’est alors que Louis Jouvet quitta la Comédie des Champs-Élysées pour s’installer au théâtre de l’Athénée. L’un de ses premiers spectacles fut consacré à La Mandarine, œuvre de son ancien secrétaire. L’après-midi du jour de la Générale, le feu prit au théâtre, les pompiers intervinrent très rapidement et l’on put jouer le soir. Cet incendie était-il un présage ? Le spectacle fut un échec et la pièce fut retirée de l’affiche au soir de la treizième représentation.

Il n’était pas question, toutefois, de se décourager et Jean se remit au travail.

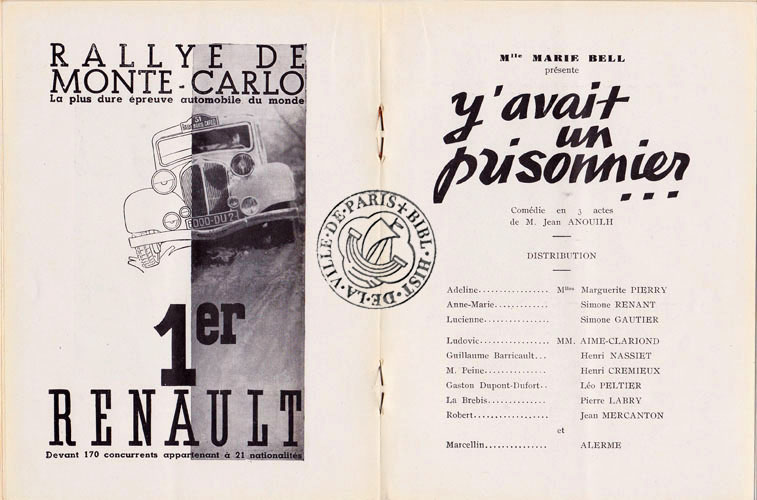

Marie Bell, ancienne sociétaire de la Comédie-Française, retint le manuscrit : Y’avait un prisonnier pour être monté au Théâtre des Ambassadeurs. Créée le 21 mars 1935, la pièce racontait l’histoire de Ludovic, homme d’affaires véreux, qui, après treize ans de prison, n’arrivait pas à se réintégrer dans sa vie de famille. Le spectacle ne trouva pas son public et ce fut encore un demi-échec.

Décidément le théâtre ne nourrissait pas son homme. Heureusement qu’ Anouilh avait été engagé pour réécrire des dialogues de films et que Monelle Valentin signait contrat sur contrat en tant que comédienne.

1937 est une année de rencontres heureuses : ce fut tout d’abord celle de Georges Pitoëff qui inscrivit au programme de sa Compagnie Le Voyageur sans bagage. La pièce créée le 16 février, au théâtre des Mathurins, fut un succès inespéré. L’histoire dramatique et parfois amusante de ce malheureux amnésique, de retour de guerre, que différentes familles tentaient de s’approprier passionna le public et la critique : « Il m’est doux qu’un sanglot crève en éclat de rire et qu’un échange comique de réparties amasse les larmes » écrivit Colette dans le quotidien Le Journal.

Jean Anouilh reprit courage et fit une seconde rencontre, plus importante encore que la première, celle d’Andrée Barsacq, jeune metteur en scène et décorateur. Tous deux deviendront de grands amis.

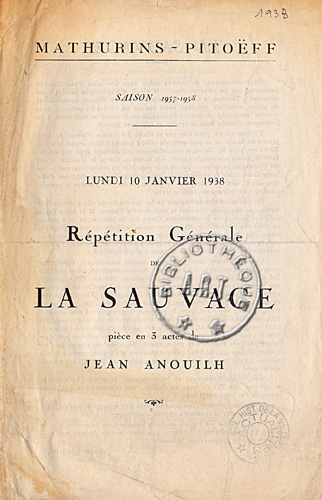

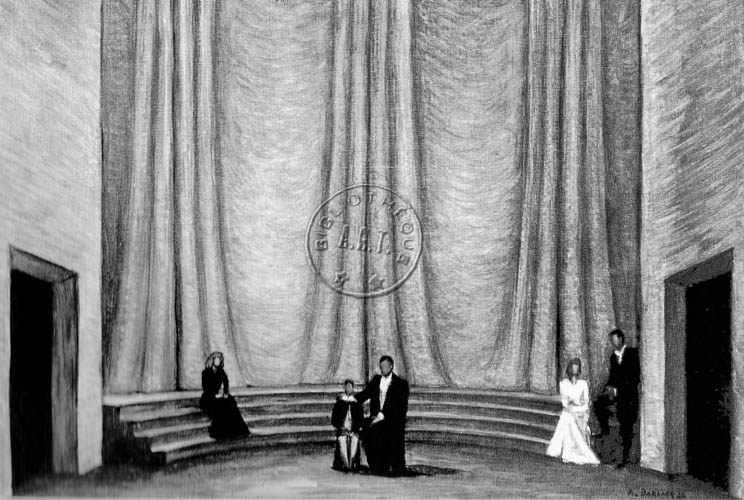

Le 11 janvier 1938, Georges Pitoëff affichait au théâtre des Mathurins La Sauvage, pièce en trois actes commencée en 1934 et retravaillée cent fois. Le sujet en est ardu, il s’agissait du rapport de l’Homme avec l’ARGENT. Deux jeunes gens s’aimaient, il était riche, elle était pauvre, il voulait l’épouser, elle finit par le quitter sur cette réplique : « Tu comprends, Florent, j’aurai beau tricher et fermer les yeux de toutes mes forces … Il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m’empêchera d’être heureuse ». La pièce fut fort applaudie par le public mais la critique se montra partagée dans ses jugements. Tandis qu’il trouvait l’ouvrage « le plus neuf de la saison », Robert Brasillach le décrivait comme « inégal et émouvant ». (2) Gaston Rageot résumait ainsi son article : « Beau sujet, œuvre indécise ». (3) Par contre, Colette s’extasiait : « Un accent qui se reconnaît dès les premières répliques, une aptitude à la grandeur, la facilité, dévolue à Anouilh de dépasser les auteurs dramatiques de sa génération, les charmes d’une fraiche matière intellectuelle, voilà bien de quoi emporter, effacer ce qu’au passage nous avons cru pouvoir nommer faiblesse ». (4)

Le spectacle, joué une centaine de fois, fut repris en mars 1945 à la Comédie des Champs-Élysées.

Le 17 novembre de cette même année 1938, André Barsacq qui dirigeait La Compagnie des Quatre Saisons mettait en scène, au Théâtre des Arts, Le Bal des Voleurs comédie dont Anouilh, encore adolescent, avait rédigé, en 1929, la première mouture et retravaillé son texte à plusieurs occasions depuis 1933. « Ce rayon rose dans le ciel noir des précédentes pièces d’Anouilh fut une surprise pour tout le monde. Le trio des Voleurs qui prennent les déguisements pour se rouler les uns les autres, entraina les spectateurs dans une ronde infernale , à laquelle les plus moroses n’ont pu résister. Je dois dire que, personnellement, je conserve à ce Bal des Voleurs une prédilection particulière, celle que l’on garde pour les œuvres de jeunesse , nées dans l’enthousiasme et la joie ». Ainsi s’exprimait André Barsacq quelques années plus tard. (5) Et lorsqu’en 1940, Charles Dullin, nouveau directeur du Théâtre de la Ville, quitta la salle de l’Atelier en la confiant à A. Barsacq, ce fut avec Le Bal des Voleurs que ce dernier inaugurera sa direction.

Bientôt, une nouvelle création d’un tout autre genre comblera de joie le jeune couple Anouilh : la naissance de leur petite fille Catherine.

Septembre 1939, la guerre… Anouilh, quoique réformé, fut rappelé en service auxiliaire à Auxerre. En juin 1940, fait prisonnier, il passa deux mois en captivité, avant de reprendre le chemin des théâtres.

(1) Pierre Brisson Le Temps 2 mai 1932

(2) L‘ Action Française 21 janvier 1938

(3) Les Annales politiques et littéraires 21 janvier 1938

(4) La Jumelle noire Tome I 1938

(5) Cahier de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault n° 26 mai 1959

4. Le théâtre sous Occupation

Le 5 novembre 1940, Pierre Fresnay, l’un des directeurs du théâtre de la Michodière, appréciant le talent de Jean Anouilh, accueillit avec plaisir la dernière comédie de celui-ci, intitulée Léocadia. En tant qu’acteur, Fresnay se réserva le rôle principal du Prince. Ce dernier, inconsolable, ne pouvait oublier sa brève et foudroyante idylle avec une cantatrice disparue depuis peu, dans un accident d’automobile. Mais l’amour est souvent le plus fort, et bientôt une jeune personne, ressemblant à la morte, saura reconquérir le cœur du désespéré. En cette difficile période du début de l’Occupation, le public reçut cette tendre comédie avec plaisir mais, comme toujours, la critique fut partagée : « C‘est une pochade, fragile, habile, rien qu’une pochade… », (1) « Fantaisie psychologique, d’une fraicheur singulière (…) pièce sans vaine profondeur, dont la surface n’est que séduction », (2) « Il nous passionne par l’intelligence de sa pensée, par la pénétration psychologique de ses aperçus, par l’humour à froid, pimenté d’ironie, car tout ce conte bleu n’est au fond qu’une variation un peu sarcastique sur les illusions de l’amour ». (3)

Le spectacle dura jusqu’au 27 avril 1941, au soir de la 173 ème représentation. Quoi qu’en aient prétendu les censeurs, ce fut un véritable succès.

Sans penser à mal, Jean Anouilh laissa publier sa pièce dans l’hebdomadaire pro-allemand Je suis Partout. Ce fait lui sera gravement reproché après la guerre.

Quelques mois auparavant, Anouilh avait remis à André Barsacq une nouvelle comédie, en quatre actes, Le Rendez-vous de Senlis. Commençait alors, entre l’auteur et le metteur en scène, une longue collaboration. Barsacq fut conquis par l’histoire de ce Georges qui, marié à une femme riche, qu’il n’aimait plus, venait de tomber amoureux d’Isabelle, une pure et délicieuse jeune fille. Georges avait hâte de refaire sa vie. Afin de séduire sa bien-aimée, il s’inventa un passé de rêve. Pour plus de crédibilité, il loua un pavillon, s’y installa, engagea des comédiens dans les rôles de ses soi-disant parents et joua la comédie du fiancé idéal.

La première représentation eut lieu le 30 janvier 1941, alors que Léocadia tenait encore l’affiche pour trois mois au Théâtre de La Michodière. Désormais, Jean Anouilh fut considéré comme le meilleur auteur de sa génération. André Castelot alla jusqu’à le définir comme « tisseur de rêves » (4) et tous les critiques de vanter à qui mieux mieux « la poésie », « la fantaisie », « la légèreté », « l’inspiration charmante » de l’auteur.

Alors que Paris était en pleine Occupation, Jean Anouilh et Monelle Valentin s’installèrent pour six mois à Salis en Béarn. Anouilh y mènera trois projets de front dont Eurydice. Plusieurs auteurs s’étaient déjà inspirés de ce thème mythologique, à commencer par Jean Giraudoux et Jean Cocteau pour ne citer que les plus célèbres. Il s’agissait cette fois de la transposition du mythe antique, au sein d’une troupe de comédiens de 1940. L’histoire d’amour d’Eurydice et d’Orphée se transformait en histoire de mort.

La répétition générale du 18 décembre 1941 avait été très brillante. Dans la salle se côtoyaient l’administrateur de la Comédie- Française Jean-Louis Vaudoyer, la chanteuse Suzy Delair, le cinéaste Henri Clouzot, l’écrivain H.R. Lenormand, Jean-Louis Barrault, etc. Pourtant l’accueil fut mitigé. André Barsacq se souvint, une fois encore : « Paris, privé de Liberté, souffrait du froid et de la faim et les esprits étaient sans doute mal préparés à recevoir cette pièce. (…) Violemment combattue par les uns, adorée par les autres, cette pièce, qui renferme d’authentiques beautés, ne fournit alors qu’une brève carrière (quatre-vingt dix représentations). Pourtant, jamais le talent d’Anouilh n’avait brillé d’une si étrange attirance, jamais encore la transposition du tragique dans le monde de nos pensées et de nos angoisses avait été traitée d’une si originale façon ». (5) Certains critiques furent toutefois très élogieux : « La plus belle œuvre de M. J. Anouilh, la plus forte, la plus complète, qui mêle avec une perfection indécomposable la poésie des âmes et la simplicité des mots ». (6)« …Impossible d’exprimer l’habileté, l’intelligence, la grandeur et la beauté d’un tel spectacle ». (7)

Et puis les mois passaient sans qu’un directeur de théâtre ne fasse appel au talent de Anouilh. Ce dernier s’impatientait : « Il y a bientôt deux ans que j’attends à la porte de fer qu’on veuille bien me faire une petite place sur scène ». (8) Enfin, le 13 février 1944, le rideau du théâtre de l’Atelier se levait sur la première réplique d’Antigone. Anouilh s’était approprié les personnages de la tragédie de Sophocle en traitant d’une manière très originale leurs rapports. Contrairement à l’auteur classique qui mettait en scène la lutte des hommes contre les dieux, c’était chez Anouilh un cri de révolte contre l’hypocrisie et l’égoïsme. Pour ajouter à l’impression de grandeur se dégageant du spectacle, André Barsacq, metteur en scène, avait eu l’idée d’habiller les interprètes en costumes modernes, cirés noirs pour les gardes, frac pour Créon, longues robes noires et blanches pour Antigone et Ismène.

Ce fut un très gros succès. À une ou deux exceptions près : « Jamais nous n’avons assisté à un spectacle aussi pénible », (9) la critique fut plus qu’ enthousiaste : « Il y a autour de cette œuvre exceptionnelle, la qualité de silence, la zone glacée, l’émotion qu’on éprouve au contact des chefs d’œuvre ». (10) « Depuis Racine, rien n’avait été écrit d’aussi beau, d’aussi grand et d’aussi profondément humain ». (11) Les spectateurs et particulièrement le jeune public, qui s’identifiait à l’héroïne, avaient bien du mérite, mais ils étaient heureux : « On joua la pièce longtemps dans des conditions abominables, le théâtre n’étant pas chauffé, les gens venaient avec des passe-montagnes et des plaids. Pendant un temps, le courant coupé, on ne joua qu’en matinée, les acteurs vaguement éclairés par la verrière nettoyée pour la circonstance. Mais c’était le bon temps du théâtre, on avait envie de se réunir et pas tellement envie de s’amuser à des gaudrioles… » (12) raconta Jean Anouilh qui poursuivit : « La salle était pleine tous les soirs , il y avait beaucoup d’officiers et de soldats allemands. Que pensaient-ils ? Plus perspicace, un écrivain allemand, Frédéric Sieburg, l’auteur de Dieu est-t-il Français ? alerta Berlin, m’a-t-on dit, disant qu’on jouait à Paris une pièce qui pouvait avoir un effet démoralisant sur les militaires qui s’y pressaient. Barsacq fut aussitôt convoqué à la Propaganda-Staffel où on lui fit une scène très violente, l’accusant de jouer une pièce sans avoir demandé l’autorisation. C’était grave. Barsacq fit l’imbécile innocent, la pièce avait été autorisée en 1941 – il montra son manuscrit tamponné et on retrouva le second exemplaire dans le bureau voisin. Les autorités allemandes ne pouvaient pas déjuger sans perdre la face. On lui suggéra cependant d’arrêter la pièce ». (13)

Barsacq n’eut pas à obtempérer. Quelques jours plus tard, les Américains débarquèrent en Normandie… Comme tous les théâtres de la capitale, l’Atelier ferma ses portes à partir du 13 août, une semaine avant la Libération de Paris.

Le rideau se releva sur Antigone le 29 septembre. Une seconde Générale eut lieu dans une euphorie apparente, ainsi le général Koenig, nouveau gouverneur militaire de Paris, se leva à la fin du spectacle en s’écriant : « C’est admirable ! ». Mais bientôt, un vent mauvais s’éleva contre l’auteur, considéré alors comme un fasciste ayant donné le beau rôle au dictateur Créon. Ainsi pouvait-on lire dans l’article de Pierre Benard : « Certains de mes amis avaient dénoncé, à propos de cette œuvre, dans la presse clandestine une inspiration qu’ils estimaient hitlérienne. (14) Pour ma part j’y avais trouvé un accent antifascite. Je ne peux pas me résoudre à voir dans Antigone une œuvre vouée à la dictature », (15) mais aussi sous la plume de Pol Guillard : « L’ Antigone de Jean Anouilh n’est pas un chef-d’œuvre, elle ne peut que faire du mal aux Français (….) Malgré ses beautés, Antigone restera dans l‘œuvre de M. Anouilh, non seulement un faux chef-d’œuvre, mais une mauvaise action » (16) et le correspondant de la tribune de Genève de conclure : « N’étaient les tragiques circonstances qui présidèrent à la Première de cette nouvelle Antigone, écrite et jouée sous l’Occupation, la pièce eut été digne de soulever des passions assez fortes pour que l’on puisse parler d’une « bataille » qui aura été celle de l’Hernani de notre siècle. ». (17)

(1) XXX Paris-Soir 6 décembre 1940

(2) Armory Les Nouveaux temps 9 décembre 1940

(3) Robert de Beauplan L’Iliustration 11 décembre 1940

(4) La Gerbe 6 février 1941

(5) Cahier de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louids Barrault N°26 mai 1959

(6) Alain Laubreaux Le Petit parisien 19 décembre 1941

(7) Maurice Rapin Détente 8 janvier 1942

(8) La Gerbe 24 février 1944

(9) Roland Purnal Comœdia 22 février

(10)Armory Les Nouveaux temps 22 février 1944

(11) Olivier Quéant L’Illustration 4 avril 1944

(12) et (13) Jean Anouilh La Vicomtesse d’Eristal n’a pas reçu son balai mécanique Éditions La Table ronde

(14) cf André Breton Les Lettres Françaises organe clandestin

(15) Le Front National 30 septembre 1944

(16) L’Humanité 12 octobre 1944

(17) La Tribune de Genève 16 février 1945

5. Un auteur controversé

Jean Anouilh sortit de cette épreuve assez désespéré. Il lui était urgent de se remettre à l’écriture. Délaissant la mythologie, cette fois l’auteur s’inspira de Shakespeare, ainsi naquit Roméo et Jeannette le 20 novembre 1946, au théâtre de l’Atelier. Alors que Julia venait présenter à sa famille son fiancé Frédéric, celui tomba amoureux fou de sa jeune sœur Jeannette, c’était une fille farouche, une sauvage qui ne voulait pas « devenir grande », qui ne voulait pas apprendre à dire « Oui ». Fatalement, elle entraînera Frédéric vers la mort. Anouilh n’aimait pas beaucoup cette comédie, dans laquelle il semblait avoir inventé, par plaisir, quelques aphorismes : « Mourir n’est rien, commence donc par vivre, c’est moins drôle et c’est plus long », « On ne sait jamais où sont les autres, on sait à peine où l’on est soi-même… ». La critique fut très moyenne et Jean Anouilh qualifia sa pièce de four. Le spectacle connut toutefois 123 représentations et sa distribution a dû faire rêver quelques directeurs de théâtre : au programme, Jean Vilar, Michel Bouquet, Suzanne Flon, Maria Casarès…

Cette médiocre expérience fit réfléchir Anouilh sur son métier d’auteur et ce fut ainsi qu’il écrivit en avril à un ami : « Je n’ai guère de théories sur le théâtre, sinon le besoin de sortir du réalisme de l’anecdote. Je crois que la vraie formule, c’est la grande comédie moliéresque, comique et dure et j’espère maintenant travailler dans ce sens ». (1)

Il s’assit alors devant son bureau et débuta un nouveau manuscrit. Six mois plus tard, le 5 novembre, une nouvelle fois, le rideau se levait au théâtre de l’Atelier sur une œuvre de Jean Anouilh : L’Invitation au Château, qualifiée par l’auteur de « comédie d’intrigue ». Le décor représentait un jardin d’hiver dans lequel évoluaient une vieille dame très riche, ses neveux des jumeaux, Horace et Frédéric – l’un était cynique et vaniteux, l’autre tendre et timide – deux jeunes filles amoureuses, Diana et Isabelle, un puissant financier, Messerschmann, la maîtresse de ce dernier. Ce joli monde était censé participer à un bal au cours duquel tous les quiproquos furent permis, en raison de la ressemblance des jumeaux. Jean Anouilh avait, toutefois, tenu à préciser dans le programme : « On s’y retrouve tout de même et c’est beaucoup moins compliqué que cela n’en avait l’air ».

Cette pièce fut une réussite dont André Barsacq se souviendra : « Jamais peut être autant que dans ce divertissement, Anouilh n’avait donné libre cours à sa virtuosité. (…) se jouant systématiquement des procédés classiques du théâtre, mêlant le conventionnel et le jeu pour faire plus vrai que nature, L’Invitation au Château restera gravée dans la mémoire des spectateurs comme un chef-d’œuvre sans défaillance jusqu’au dénouement final ». (2) Il y eut toutefois un accrochage, un blâme sévère de certains critiques dont le plus virulent fut Paul-Louis Mignon. Après avoir rappelé que Jean Anouilh avait été publié dans Je suis partout, dirigé par Brasillach pendant l’Occupation, il écrivit : « La société mondaine, dont Jean Anouilh se moque, a son financier. ( …) Il s’appelle Messerschmann et il est juif (…) Pourquoi cette carte d’identité ? Elle est pittoresque, un pittoresque qui eût distrait au temps de Labiche. Mais depuis quelques années, voilà qui n’est plus drôle ». (3) Et Jean Duché d’insister : « Le banquier juif et sa fille se livraient à des lamentations typiques de leur race ? Ils se plaignaient d’être persécutés . On s’est aperçu que ces plaintes ne faisaient pas rire le public et le scandalisaient plutôt. On les a coupées. Le public a donc de la mémoire et du tact… » (4)

En dépit de ces contestations dont on n’avait, certes, pas à s’étonner, le spectacle connut une très longue carrière de plus d’une année.

En octobre 1953, une reprise de la pièce eut lieu sur la même scène, le rôle d’Isabelle, antérieurement tenu par Dany Robin, fut confié à la jeune starlette Brigitte Bardot dont ce sera la seule apparition en scène.

Pour les deux pièces suivantes, Anouilh fera une infidélité au théâtre de l’Atelier. Ce sera à la Comédie des Champs-Élysées, dirigée par Claude Sainval et Roland Piétri, que Jean Anouilh fera jouer, à partir du 4 novembre 1948, Ardèle ou la Marguerite. La pièce, qualifiée par son auteur de « farce de mœurs » contait les désordres respectifs, causés par l’Amour. Ardèle, la quarantaine, disgraciée et bossue avait-elle le droit d’aimer un autre bossu, alors que son frère, le général, graissait la patte à la femme de chambre pour pouvoir la caresser tout à son aise, que la femme de ce dernier devenue folle par jalousie ne cessait de hurler son nom, que Maxime, le fils aîné, avait épousé une jeune fille pauvre et orpheline, Nathalie, que le neveu Nicolas, Saint-Cyrien, revenait disputer Nathalie à son cousin ou encore que les parents de Nicolas faisaient ménage à trois ? Les dérèglements passionnels de tous ces fantoches s’entrelaçaient avec une cocasserie parfois douloureuse et seuls deux enfants, Toto dix ans et Marie-Christine, du même âge, témoins de ces désordres amoureux, s’amusaient beaucoup en imitant les discours des adultes.

La première partie du spectacle était composé d’« un impromptu » : Épisode de la vie d’un auteur. Il mettait en scène les difficultés d’un dramaturge en proie à des parasites de tous genres. Belle occasion pour Anouilh de régler quelques comptes …

Ardèle ou la Marguerite connut un très grand succès. Et la critique pour une fois fut unanime : « Seul Jean Anouilh pouvait réussir dans un registre vaudevillesque, dans un étourdissant rythme comique, au milieu d’une cascade de drôleries par un enchaînement de situations bouffonnes, un entrelacs de répliques irrésistibles, cette satire désespérée, ce procès furieux de l’amour ». (5) Cet article résumait tous les autres.

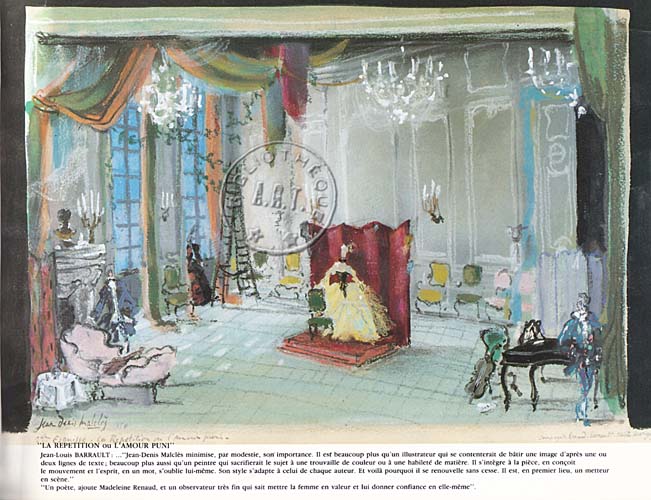

Ce spectacle marqua le début d’une longue et fructueuse collaboration entre Jean Anouilh et son décorateur désormais attitré, le délicieux et talentueux Jean-Denis Malclès.

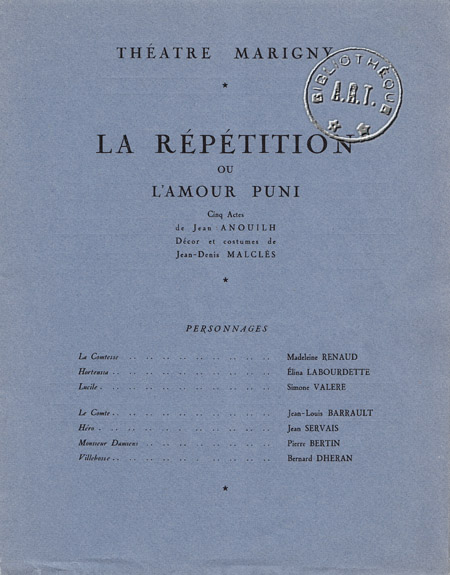

Retiré en Bretagne en 1950, Jean Anouilh menait alors une vie difficile avec Monelle Valentin, atteinte de tuberculose. Il composa néanmoins deux nouvelles comédies : Colombe et La Répétition ou l’amour puni. Cette dernière pièce fut présentée, à partir du 27 octobre, au théâtre Marigny, dirigé par Jean-Louis Barrault, l’ancien camarade de lycée de l’auteur.

Cette fois l’action se passait dans un château. Pour surprendre ses invités, le comte Tigre montait une représentation de La Double inconstance de Marivaux. Alors que la comtesse, elle-même pourvue d’un amant, acceptait les frasques de son libertin d’époux avec indulgence, elle voyait d’un très mauvais œil naître entre ce dernier et la jeune Lucile, interprète du rôle de Sylvia, une passion amoureuse.

Pour cette première collaboration entre Jean Anouilh avec la Compagnie Renaud-Barrault, la critique fut, une fois encore, partagée. Certains comme Béatrix Dussane reconnurent l’ambition de l’auteur qui avait : « … poussé le jeu à l’extrême difficulté et à la réussite suprême, au moins dans la première moitié ( …) Chaque personnage a son caractère, bien d’aujourd’hui, certes, et pourtant trouve dans son rôle les échos de ses sentiments ou des équivalences de situation. Les uns et les autres, tour à tour, et rarement ensemble glissent de la scène à la vie et de la vie à la scène sans que jamais nous puissions surprendre ni disparate, ni arbitraire ». (6) Par contre quelques autres, comme Elsa Triolet furent bien sévères : « Or si le monde de Marivaux est toujours vivant, celui du mélo, lui, a fait long feu (…) Le divertissement de Jean Anouilh cesse ici d’être divertissant et j’ai eu là une bien mauvaise surprise ».(7)

(1) cf Beinecke Librairy (notes biographiques)

(2) André Barsacq Cahiers de la Compagnie Madeleine Renaud-Jean-Louis Barrault n°26 mai 1959

(3) Action 19 novembre 1947

(4) Le Figaro littéraire 19 novembre 1947

(5) Jean-Jacques Gautier Le Figaro 4 novembre 1948

(6) Mercure de France janvier 1951

(7) Les Lettres Françaises 2 novembre 1950

6. Un monde peu fréquentable

En 1951, de retour au Théâtre de l’Atelier, Jean Anouilh proposa à André Barsacq de monter Colombe. Ce dernier s‘enthousiasma pour cette pièce dont il résumait le sujet mieux que personne : « Autour de deux héros Julien et Colombe, Anouilh a su faire revivre avec brio la faune pittoresque des coulisses théâtrales du début du siècle. La vieille actrice célèbre, monstre sacré, momifié dans son égoïsme de parade, son poète attitré, le directeur libidineux, le grand premier rôle aux moustaches vernissées, la vieille habilleuse bavarde et le secrétaire haineux de la Diva, y forment une galerie de tableaux prestement enlevés, chef d’œuvre de cocasserie et de vie (…) Ce monde frelaté et clinquant attire l’innocente Colombe qui, à son tour, attire tous les hommes qui gravitent autour d’elle et essaient de la séduire en éveillant sa perversité cachée. Son mari, Julien, de retour du camp de Châlons (…) découvre avec stupeur le petit monstre d’égoïsme et d’inconscience qu’est devenue sa femme ». Les répétitions se passèrent dans un climat de confiance et de cordialité. Un article d’avant-première, paru le 17 janvier dans Opéra, montrait une photo de Danièle Delorme, dans le rôle de Colombe, accompagnée du texte suivant : « Pour elle, le farouche Anouilh s’est fait tout miel. Il suit ses efforts et ceux de son partenaire Yves Robert avec attendrissement qu’il assure n’avoir jamais connu pour aucun acteur ».

Le spectacle remporta un très vif succès et connut une longue carrière, en dépit de quelques critiques impitoyables. Pour Guy Leclerc la pièce n’était qu’« un bain de boue (…) une idéologie décadente et dégradante ». (1) Elsa Triolet parlait « de pourriture (…) d’une véritable galerie de monstres (…) de quelque chose de diabolique dans le malfaisant ». (2) En revanche, dans Les Nouvelles littéraires, Gabriel Marcel se montrait plus qu‘enthousiaste: « L’autre soir en écoutant Colombe j’ai de nouveau été saisi d’admiration par l’extraordinaire don théâtral de Jean Anouilh » et pour Roger Nimier, critique de l’hebdomadaire Arts : « La dernière œuvre de Jean Anouilh vient de commencer une carrière éclatante, celle des œuvres où tout est réussi ».

Au début de l’année 1952, Jean Anouilh fit répéter, en duo avec Roland Piétri, La Valse des toréadors. Deux ans auparavant, lorsqu’il eut terminé le manuscrit de la pièce, il avait tenu à le soumettre à Louis Jouvet : « Pour vous mettre à l’aise, lui dit-il, c’est une pièce que vous ne pourrez vraisemblablement pas jouer. Mais je serais heureux de vous lire… ». D’après son secrétaire, Léo Lapara, Louis Jouvet aurait détesté l’ouvrage : « Avec sadisme, Anouilh me semble ne se délecter que dans la souffrance d’autrui et ne prend plaisir qu’à donner jeu à des personnages ignobles, odieux, méprisables, infréquentables (…) Quelle sordide compagnie ! Pas un seul être de chair ! Pas une once d’humanité, de générosité ! » (3)

En effet, un général grincheux, coureur de jupon, une épouse acariâtre et jalouse, deux adolescentes sossottes et disgracieuses, une vieille fille amoureuse qui se dessèche en ne pouvant oublier la valse dite Valse des toréadors dansée, autrefois, dans les bras d’un jeune officier fringant, devenu, avec le temps, une vieille ganache, tous ces personnages ne donnaient guère envie de les fréquenter, par contre ils étaient suffisamment ridicules et comiques pour donner envie de rire. Acharné, Jean Anouilh défendit son œuvre : « J’ai un faible pour La Valse des Toréadors et j’y vois deux raisons. D’abord, j’ai trouvé en elle un ton moliéresque de farce tragique ; ensuite elle fut fortement attaquée. Un père garde toujours un faible pour ses enfants opprimés. Je crois bien que j’ai rarement été aussi insulté… »(4)

Fait tout à fait étrange, lors de la reprise de la comédie en 1973, elle fut fort applaudie. Les critiques allèrent jusqu’à se désavouer. C’est ainsi qu’après avoir écrit que le spectacle était : « le plus accablant, le plus glaçant d’Anouilh ! », (5) vingt et un ans plus tard, Jean-Jacques Gautier abonda de compliments envers la pièce qui : « déborde de vie humaine et théâtrale, (…) la tragi-comédie aboutit à une bouffonnerie tragique assez grandiose ». (6) Était-ce la présence de Louis de Funès dans le rôle du général qui fit basculer la pièce du four au triomphe ?

Le temps avait passé et la petite Catherine Anouilh était devenue une très jolie jeune fille qui allait se marier. Comme cadeau de noces, son père lui offrit une comédie spécialement écrite à cette occasion. Ce fut Cécile ou l’École des pères. La pièce sera jouée, le soir du mariage, à la Comédie des Champs-Élysées, le 12 décembre 1952.

Œuvre légère où il est question d’amour, bien sûr : M. Ourlas, veuf, vit avec sa fille Cécile et la gouvernante de celle-ci, Araminthe. Cécile s’est éprise du Chevalier, ce qui déplaît à son père, mais ce dernier, amoureux de la très jeune Araminthe, a-t-il le droit de dire quelque chose ?

La comédie fut reprise en alternance avec Il est important d’être aimé d’Oscar Wilde, – traduction Jean Anouilh -, à partir du 29 octobre 1954. Pour une fois, les critiques se montrèrent aimables, ils louèrent « l’amusant divertissement», « la fraîcheur de l’écriture», « la fantaisie de l’auteur». L’un d’eux alla jusqu’à vanter « le sourire discret dont il (Anouilh) voile toutes choses est un merveilleux manteau transparent ». (7)

(1) L’Humanité dimanche 18 février 1951

(2) Les Lettres françaises 22 février1951

(3) Dix ans avec Jouvet Éditions France Empire 1975

(4) André Dulière Rencontre avec la gloire Éditions Duculot 1959

(5) Le Figaro 11 janvier 1952

(6) Le Figaro 29 octobre 1973

(7) XXX L’Information 30 octobre 1954

7. Une nouvelle vie

La saison 1952-1953 fut une période de séparation. André Barsacq montait, pour la dernière fois, croyait-il, une pièce de Jean Anouilh. Il s’agissait de Médée, pièce noire, tragédie inspirée d’Euripide. Le rôle était écrit pour Monelle Valentin que Jean Anouilh allait prochainement quitter et qui, malade, dut se faire remplacer par Michèle Alfa.

À son habitude, l’auteur avait actualisé sa pièce qui se terminait par cette imprécation : « Morte ou vivante, Médée est là, devant ta joie et ta paix, montant la garde. Ce dialogue que tu as commencé avec elle, tu ne le termineras qu’avec ta mort maintenant… » et devant Jason qui l’avait trahie, Médée périssait dans les flammes.

Ce fut un échec total entraînant la séparation de l’auteur Anouilh et du metteur en scène Barsacq. Après avoir reçu une lettre de reproches du premier, le second lui répondit : « En dehors des erreurs de mise en scène et du manque d’idées, nous avons commis surtout une lourde faute tactique en montant Médée après La Valse des Toréadors. La critique avait pensé, après cette dernière pièce, avoir remporté une victoire décisive sur votre thème habituel des amants déchirés, et voilà qu’avec Médée, ce thème a ressurgi devant eux à l’état pur, dénué de toute anecdote et de tout pittoresque. La critique en a frémi d’horreur et brandissant son glaive, s’est hâtée de trancher la dernière tête de ce monstre renaissant ». (1)

Il était temps que Jean Anouilh revienne aux pièces roses, plus aimables.

Gardant secrète sa vie privée, Jean Anouilh épousa le 30 juillet 1953, à Worthing, dans le comté de Sussex, une jeune comédienne, Nicole Lançon. La presse ne fit état de cette union qu’en 1956, lorsque l’actrice fera partie de la distribution de Pauvre Bitos. Au cours des années suivantes, Jean et Nicole Anouilh auront la joie d’avoir trois enfants, Caroline, Nicolas et Colombe.

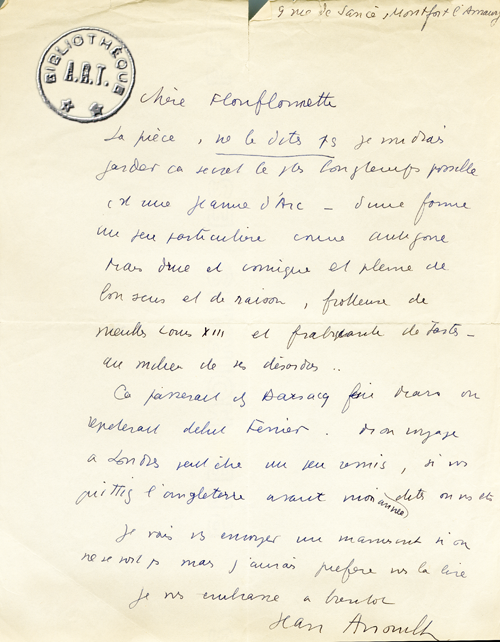

Lors d’une conversation avec le Révérend Père jésuite Doncoeur, venu demander à Jean Anouilh de réviser les dialogues de la version française du film Jeanne d’Arc, tourné à Hollywood avec Ingrid Bergman, il fut question d’une éventuelle pièce sur la pucelle. Anouilh racontait qu’il se montrait réticent : « J’ai déjà écrit une Antigone ! Il (le père Doncour) me répondit simplement avec son bon sourire à terrasser n’importe quel mécréant : Justement, Jeanne est l’Antigone chrétienne ».(2)

Et c’en était fait ! L’Alouette allait naître sous la plume de Jean Anouilh : « … Sans plan, sans date, sans document , sur mes souvenirs de petit garçon, sans rien qu’une inexplicable joie, je commençais L’Alouette ». (3)

Lettre de Jean Anouilh à Suzanne Flon pour lui annoncer la création de L’ Alouette

fonds Suzanne Flon. Collections A.R.T.

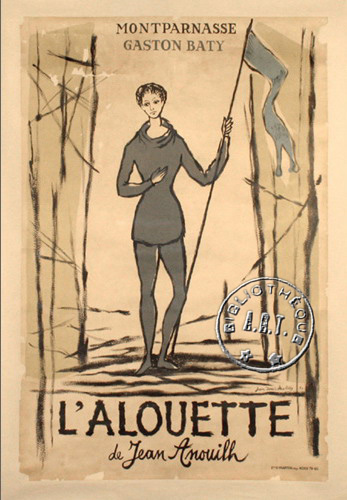

À la suite du récent échec de Médée, Jean Anouilh était très inquiet : « La veille de L’Alouette je rasais les murs du théâtre » (4) et ce n’était pas Marguerite Jamois, la directrice du Montparnasse, qui le rassurait. Elle n’avait nulle confiance en Jean Anouilh en tant que metteur en scène, non plus qu’en Roland Piétri qui, tous deux, avaient fait répéter la pièce.

L’ Alouette affiche de Jean-Denis Malclès.

Collections A.R.T.

Et cette fois ce fut un triomphe à tel point que le critique Jacques Lemarchand le compara à celui de Cyrano de Bergerac (5) , que Francis Ambrière y découvrit une œuvre considérable (6) et que le redoutable Jean-Jacques Gautier exulta : « Une de mes plus belles heures de théâtre, œuvre exceptionnelle (…) Anouilh s’affranchit de son habituelle désolation au profit du sens de l’espérance, d’une sorte de joie profonde, allégresse intime. (7) Toutefois, un léger nimbus dans le ciel des louanges, il provenait de journalistes d’organes bien pensants, La Croix et Aspect de la France qui reprochaient à l’auteur d’avoir dépeint l’héroïne comme : « une sainte un peu boulevardière, et une camarade à soldats ».

En dépit de ces quelques réticences, la pièce fit salle comble pendant six cent huit représentations et grâce à elle, deux jeunes comédiens interprétant respectivement les rôles de Jeanne et de Charles VII connurent la célébrité : « Suzanne Flon… Que dire d’elle ? Elle nous est apparue comme une très, très, très grande comédienne (…) Michel Bouquet ne s’est jamais montré plus étonnant, plus juste, plus fascinant, plus intelligent … ».(8)

1 Anca Visdei Jean Anouilh, une biographie Éditions du Fallois 2012

2 Interview de Jean Anouilh Avant-Scène 15 octobre 1964

3 Interview de Jean Anouilh Avant-Scène 1964

4 Jean Anouilh En marge du théâtre Éditions de la Table ronde 2000

5 Le Figaro Littéraire 10 octobre 1953

6Le Figaro 22 octobre 1953

7 Le Figaro 16 octobre 1953

8 Le Figaro 16 octobre,1953

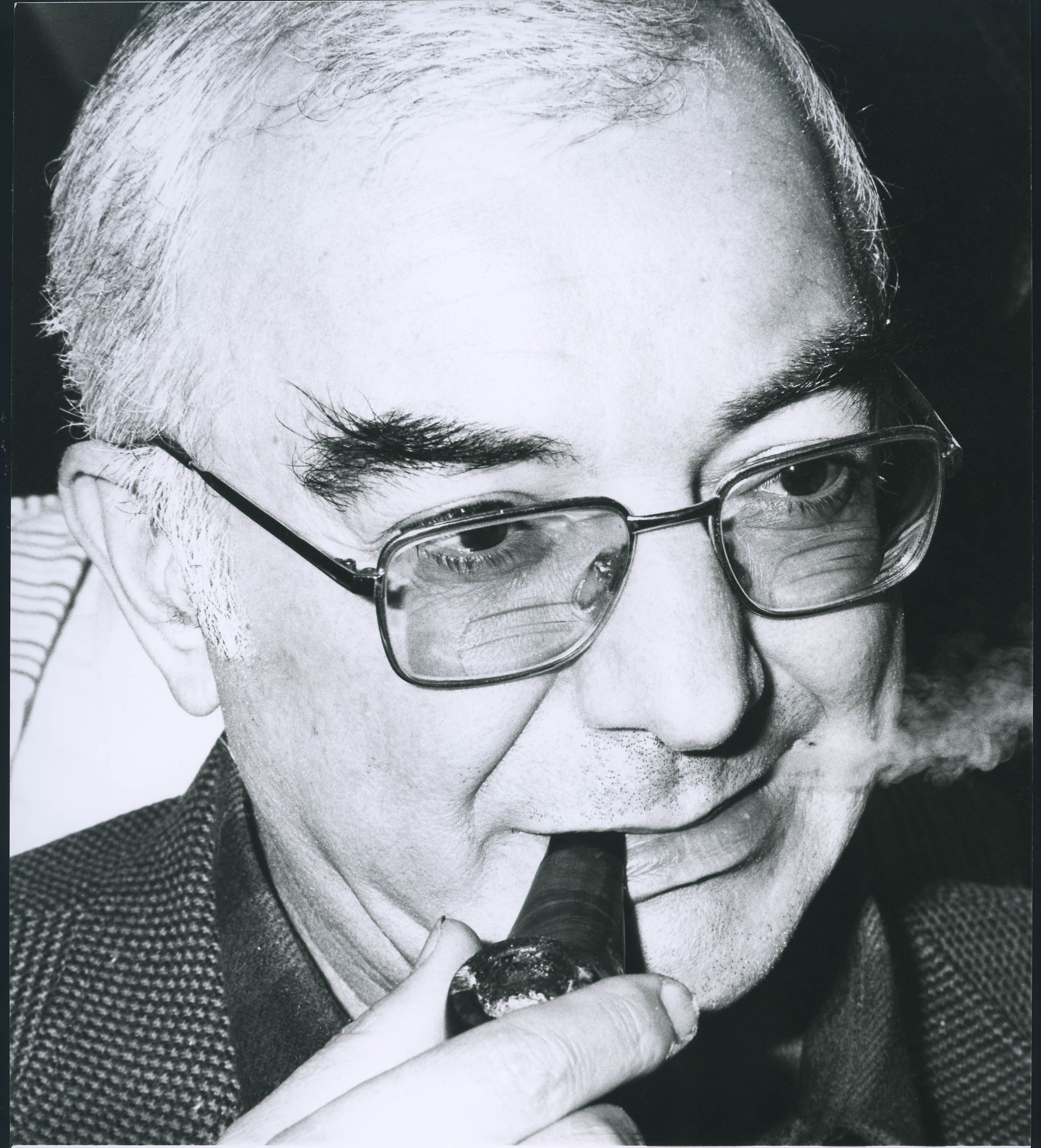

8. Un auteur très discret mais certain de son talent

Alors que le nom de Jean Anouilh s’inscrivait à l’une des premières places au palmarès des auteurs dramatiques, celui-ci se faisait de plus en plus distant vis-à-vis du monde. « De lui, il n’entend livrer que ses pièces. Là, il est tranquille, elles sont bonnes et en outre elles plaisent. Il les montre avec l’assurance tranquille d’un ingénieur qui expose un moteur éprouvé dans une nouvelle carrosserie. Je connais mon métier dit-il avec cette pointe légère d’accent bordelais qui ensoleille ses propose gris ». Ainsi le décrivait la journaliste Françoise Giroud dans sa suite de portraits du Tout-Paris.

Et lui-même, Jean Anouilh ne disait-t-il pas : « J’ai horreurs des générales et je ne vais qu’aux miennes, bien forcé puisque j’y joue le rôle du taureau ».(1)

Encouragé par son succès de L’Alouette, Jean Anouilh se lança avec allégresse dans l’écriture de son œuvre suivante : Ornifle ou le courant d’air. S’étant inspiré de Molière, Anouilh annonçait ainsi sa pièce : « C’est l’histoire d’un homme qui a décidé que la vie était facile et qui ne prend rien au sérieux. Il n’atteint évidemment aucun résultat et finalement est écrasé par la vie, comme Don Juan, par le commandeur ; c’est d’ailleurs une sorte de don juan qui meurt sans avoir fait autre chose que déplacer de l’air ». (2)

La distribution fut éblouissante. Au soir de la répétition générale, Pierre Brasseur, Louis de Funès et Jacqueline Maillant furent longuement applaudis. Néanmoins, Jean Anouilh ne paraissait pas entièrement satisfait de son ouvrage et, d’après le critique Gabriel Marcel (3), il aurait, à plusieurs reprises, retravaillé son texte au cours des représentations. Hélas, ni coupures, ni becquets ne suffiront à faire d’Ornifle un véritable chef d’œuvre reconnu de tous. Alors que Marc Beigbeder s‘enthousiasmait : « Sans nous avancer sur la question de l’âme humaine, Ornifle est une pièce qui a la sienne, une âme tour à tour insolente et brillante, puis douce et tendre comme un sourire d’enfant »(4), les journalistes Roger Nimier, Morvan Lebesque, Jean-Jacques Gautier, Roland Laudenbach, réunis dans un débat organisé par l’hebdomadaire Arts se dirent « … impatients qu’Anouilh leur fournisse enfin le théâtre de mœurs et de caractères dont il était capable ».

1 Le Figaro 15 février 1962

2 A. Dulière Rencontre avec la gloire Éditions Duculot 1959

3 Les Nouvelles littéraires 12 janvier 1956

4 Les Nouvelles littéraires 10 novembre 1934

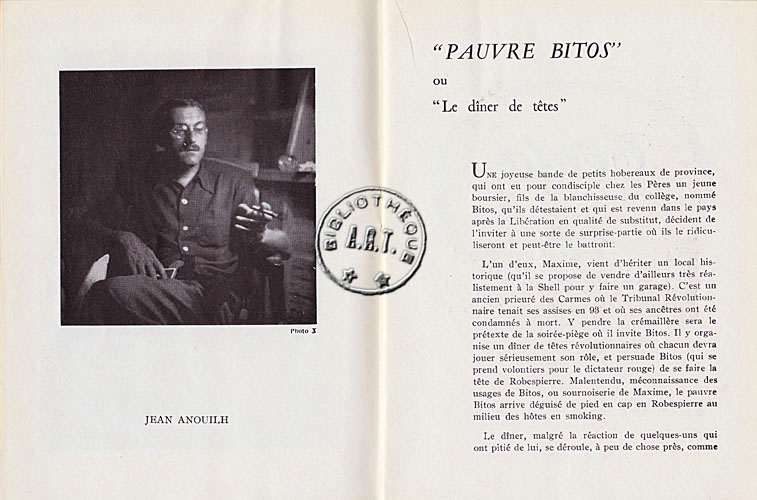

9. Le Scandale

C‘est en feuilletant L’Avant-Scène – c’est ma façon d’aller au théâtre, je l’ai dit et je me joue les pièces très bien – le numéro consacré récemment au spectacle Danton et Robespierre (1) que cette idée m’est venue ».(2)

Mettre en parallèle la période de la Révolution française et de la Terreur et celle de L’Occupation et de la Libération, voici une idée qui enchanta Jean Anouilh. Et plein de son sujet, il se mit au travail avec ardeur.

Maxime, petit hobereau de province, vient d’hériter un local historique, un ancien prieuré des Carmes où le Tribunal Révolutionnaire tenait ses assises en 1793 et où ses ancêtres ont été condamnés à mort. Y pendre la crémaillère sera le prétexte de la soirée – piège où il invite Bitos dans le but de le ridiculiser. Bitos, qui était son condisciple chez les Pères, jeune boursier, fils de la blanchisseuse du collège, est revenu dans le pays après la Libération en qualité de substitut ayant fait tombé des têtes lors de l’épuration. La crémaillère sera l’occasion d’un dîner de têtes révolutionnaires et Maxime propose à Bitos de se faire la tête de Robespierre. Arrive à la soirée Bitos, déguisé de pied en cap face à son hôte et ses invités, en simple smoking. On essaiera de le faire boire, de le flatter, de le séduire, de le corrompre afin qu’il ne porte pas plainte contre le petit jeune homme qui joue le rôle de Merda. Bitos risque alors de tomber dans le piège, quand une jeune fille lucide et prise de pitié, cherche à le sauver in extremis, mais comme Bitos a décidément l’âme basse, c’est elle qu’il détestera le plus.

Ce fut au jeune Michel Bouquet que fut confié le personnage de Bitos. Jean Anouilh lui avait recommandé : « Ne soyez pas trop humain dans le personnage de Robespierre. Je voudrais que vous preniez votre voix très haute, une voix irritante, que vous donniez à votre personnage une voix hors nature, mécanique d’automate. Ce personnage qui regarde tout le temps où il met sa main, obsédé par la propreté au point de s’épousseter tout le temps. À force de contrôle le personnage devient la marionnette de lui-même ». (3)

Le soir de la répétition générale, ce fut un hallali comme jamais il ne s’en était produit au théâtre. La Bataille d’Hernani n’était en comparaison qu’une aimable plaisanterie. Aux sifflets s’ajoutaient des imprécations : « Taisez-vous Bouquet … C’est une insulte à la Résistance… », criait-on dans la salle. En coulisse Jean Anouilh n’entendait qu’une partie des insultes du public, mais au baiser du rideau, il se rendit compte de l’ampleur du scandale : « À la sortie tout tourna à la fureur. Je sortis du théâtre dans la voiture de Jamois (4) , avec des jeunes gens qui donnaient des coups de poing et des coups de pied dans la carrosserie. Il paraît que les critiques se réunirent sur la place devant le théâtre pour un colloque semblable à celui des sorcières de Macbeth et jugèrent sévèrement cette horrible soirée ». (5) En effet, dès le lendemain, les critiques des journaux s’en donnèrent à cœur joie. : « Une provocation, une insulte au gouvernement, aux partis, à la République, au peuple, au patronat, à la Résistance, à la Justice, mais surtout à la France » s’indignait Marcelle Capron, dans Combat, « La pire déception que nous puissions redouter de l’écrivain qui portait nos plus belles espérances » regrettait Robert Kemp dans Le Monde et Jacques Lemarchand pour sa part déplorait, dans Combat « cette œuvre sordide et sans portée, haine pure, rage démente, lassitude, ennui monotonie et rabâchage ».

Pauvre Bitos, décor de Jean-Denis Malclès, maquette reconstituée,

personnages peints par J.-D. Malclès. Collections A.R.T.

Mais le bon sens populaire a toujours raison : « Trop c’est trop ! ». L’exagération des critiques eut pour effet d’attirer le public. Tout Paris voulait voir la pièce… Le Théâtre Montparnasse ne désemplît pas pendant des mois et les billets s’arrachaient au Marché Noir.

Texte de Jean Anouilh sur Pauvre Bitos dans le programme original. Collections A.R.T.

Pauvre Bitos fut certainement la pièce la plus décriée mais la pièce la plus célèbre de Jean Anouilh.

1 cf La Mort de Danton de Buchner, traduction d’Arthur Adamov Festival d’Avignon 1948

2 Jean Anouilh Avant-scène Juillet 1980

3 Anca Visdei Jean Anouilh, une biographie page 234 Éditions de Fallois 2012

4 Marguerite Jamois, directrice du Théâtre Montparnasse

5 Jean Anouilh : La Vicomtesse d’Erispal n’a pas reçu son balai mécanique Éditions La Table ronde janvier 1997

10. Succès, échec… l’alternative

Tandis que Richard Burton et Hélen Hayes se faisaient applaudir à New-York dans Léocadia, à Paris, Jean Anouilh faisait répéter sa nouvelle comédie, au théâtre de l’avenue Montaigne.

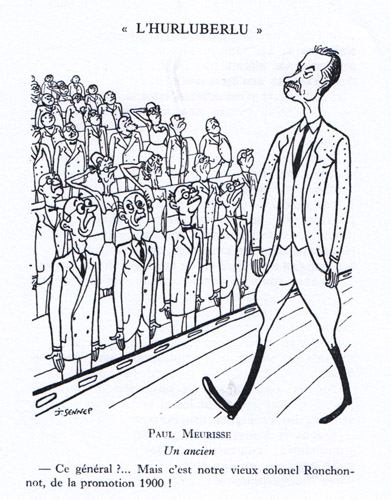

Intitulée tout d’abord Comédie, puis Le Lion amoureux, puis Le Général voyage seul, puis L’Emmerdeur et même L’Hurluberlu ou l’Atrabilaire amoureux, en hommage à Molière, la pièce sera finalement affichée sous le titre de L’Hurluberlu ou le réactionnaire amoureux.

Anouilh l’avait terminée fin 1957 et mise en répétition en janvier 1958. Cette année-là, la vie des Français était pour le moins mouvementée dans l’attente que revienne au pouvoir le Général de Gaulle.

Était-ce coïncidence ? Le personnage principal de la pièce d’Anouilh était également un général, misanthrope celui-ci et fort mal dans sa peau, mais désirant venir au secours de sa patrie : « ( Il ) trouve que cela ne va pas en France . Il conspire contre le régime ; mais chez lui ça ne va pas fort non plus (ses deux filles courent le guilledou, son épouse s’ennuie avec lui et sa vieille fille de sœur ne cesse de le harceler…) Avec la France sur le dos, toutes ses histoires de famille, le général va se lancer comme un Don Quichotte, touchant, un peu comique contre les moulins . Et les moulins l’assommeront(…) Le général découvrira que sa conception de l’honneur n’a plus cours (…) Il découvrira même l’inutilité des conspirations devant la marche triomphale des vers dans le fruit (ou des idées nouvelles, comme on voudra) ». (1)

Distribuer la pièce ne fut pas chose facile. Pour le rôle du Général, Anouilh aurait aimé engager François Périer, Claude Sainval préférait Jean-Pierre Aumont – à ce sujet ils manquèrent de se fâcher et Jean Anouilh menaça de retirer sa pièce – il fut question alors de Jacques Dumesnil et de Claude Dauphin, finalement ce fut Paul Meurisse qui signa le contrat.

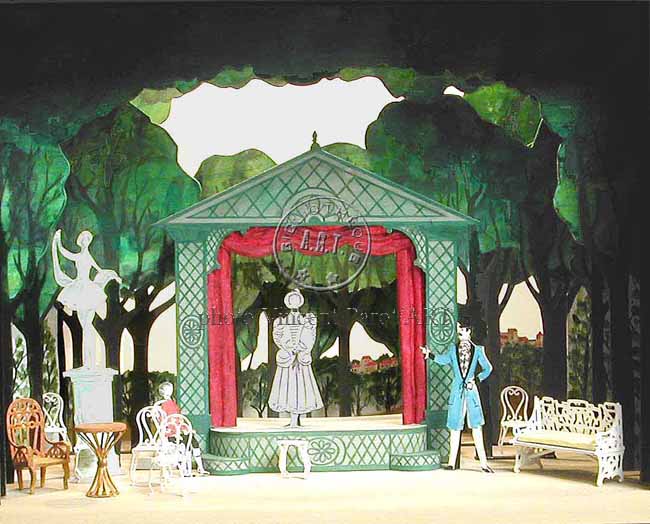

Le projet de décor de Jean-Denis Malclès enchanta Anouilh : « La maquette du théâtre de verdure est admirable. C’est le plus beau décor que j’aurais jamais eu ; la femme dansant et le théâtre à travers lequel on voit les arbres et la vie, c’est le symbole même de la pièce, le symbole de tout mon théâtre et de la Vie ». (2)

L’ Hurluberlu, décor de Jean-Denis Malclèsmaquette reconstituée,

personnages peints par Jean-Denis Malclès. Collections A.R.T.

Au soir de la répétition générale, les critiques, le croirait-on, étaient d’avis contraires. Alors que pour Pierre Marcabru la pièce n’était : « qu’une farce et un vaudeville » , (3) l’intraitable censeur, Jean-Jacques Gautier était dans l’ admiration : « Toute la comédie est troussée par un virtuose. Elle est d’une richesse et d’une variété de ton qui vous enchanteront. Les traits les plus ordinaires sont enchâssés dans une monture qui ferait l’admiration de l’orfèvre le plus difficile en matière de joaillerie ». (4)

Il ne restait plus au public que de juger par lui même en assistant au spectacle et ce fut un nouveau succès. Une partie de la presse retourna alors sa veste et se fit l’écho du public : « L’Hurluberlu à la Comédie des Champs-Élysées ? La pièce qui bat tous les records de recette ». (5)

L’Hurluberlu vu par Sennep. Collections A.R.T.

Et puis ce fut La Petite Molière. « Une pièce sur Molière, je n’y aurais jamais pensé ; je ne l’aurais jamais écrite ; mais cette histoire « racontée » où le texte proprement dit compte à peine, il me semblait qu’elle pouvait être un prétexte à rêver un peu ensemble à notre saint patron . Jean-Louis Barrault m’a écrit que ça l’amuserait (…) il me racontait sa mise en scène et nous nous trouvions dans les bras l’un de l’autre en clamant qu’on allait voir ce qu’on allait voir et que nous allions faire du cinéma sans producteur, sans technicien, sans caméra… (…) Rien dans les mains, rien dans les poches ! La formule de prestidigitateur nous enchanta, sans que l’allusion fâcheuse qu’elle contenait parvint même à nous effleurer. C’est peut-être comme ça que les catastrophes arrivent ».(6)

Jean Anouilh et Jean-Louis Barrault. programme original de La Petite Molière. Collections A.R.T.

Et ce fut ainsi que du scénario d’un film, qui ne fut jamais tourné, naquit une pièce qui sera programmée au Festival de Bordeaux en juin 1959 avec en tête de la distribution Jean-Louis Barrault dans le rôle de Molière et Madeleine Renaud dans celui de Madeleine Béjard.

…/…

…/…