Marguerite DURAS

par Geneviève LATOUR avec la collaboration de Claire Deluca

Marguerite Duras * Collection particulière

ou

Un cri d’espoir et de désespérance

Écrire pendant toute sa vie pour écrire toute sa vie, ce fut lraison d’être de Marguerite Duras. Que lui importait d’inventer de fabuleuses histoires aux personnages imaginaires, elle qui, toute entière, était la proie de son propre destin ? Elle se racontait. La scène lui servait de miroir aux trois faces. Elle s’y projetait et mettait son coeur à nu, et quand parfois elle semblait s’intéresser à un sujet étranger, on la retrouvait au coin d’une phrase. La résonance de ses mots à la fois musicale et poignante bouleversait le spectateur. Sous la voix du comédien, il entendait celle de l’auteur dont la passion de vivre débordait tous les tourments d’une existence abrupte. « Je me demande ce que c’est que le théâtre. Je dirais que c’est l’exhibition, l’exhibitionnisme. C’est la parole qui s’exhibe. Le verbe. Non pas, contrairement à ce qu’on croit, par la portée scandaleuse de la parole. Mais tout au contraire par sa portée d’exactitude, de laconisme, de justesse. Par sa mesure. La perfection de cette mesure. Pour moi, c’est ça le théâtre. C¹est ça la joie incroyable du théâtre. » (1)

(1) Le Monde 19 mars 1996 (rappel d’une interview en 1984)

1. Une petite fille et le mirage de l’Asie

2. Paris, la Sorbonne, l’émancipation

3. Femme politique ou femme écrivain

4. Le Cinéma et le Théâtre

5. Madeleine Renaud, l’interprète, l’amie

6. Recherche d’un remède contre la solitude

7. Le dernier amour

8. Quelques pièces

9. Œuvres Dramatiques

10. Extrait de La Musica

1. Une petite fille et le mirage de l’Asie

Le 4 Avril 1914, 4h du matin, à Gia Dinh, dans une banlieue de Saïgon, une petite Française pousse son premier cri. Son père, Henri Donnadieu, natif du Lot-et-Garonne, est professeur de mathématique. Sa mère Marie Legrand, fille de fermiers du Pas-de Calais, enseigne le calcul et la grammaire française aux petits Anamites.

Troisième rejeton de la famille, Marguerite a deux grands frères Pierre, cinq ans, le préféré de sa mère, et Paul né en 1912. Encore un bébé. Bien noté de ses supérieurs, Henri est nommé directeur de l’enseignement primaire à Hanoi puis à Phnom Penh en janvier 1921. La résidence de fonction qui lui est attribuée est plus que confortable. La villa est spacieuse, entourée d’un grand parc aux essences rares. Les enfants s’amusent comme des petits fous ayant domestiques à leur disposition.

Le 4 Avril 1914, 4h du matin, à Gia Dinh, dans une banlieue de Saïgon, une petite Française pousse son premier cri. Son père, Henri Donnadieu, natif du Lot et Garonne, est professeur de mathématique. Sa mère Marie Legrand, fille de fermiers du Pas de Calais, enseigne le calcul et la grammaire française aux petits Anamites.

Troisième rejeton de la famille, Marguerite a deux grands frères Pierre, cinq ans, le préféré de sa mère, et Paul né en 1912. Encore un bébé. Bien noté de ses supérieurs, Henri est nommé directeur de l’enseignement primaire à Hanoi puis à Phnom Penh en janvier 1921. La résidence de fonction qui lui est attribuée est plus que confortable. La villa est spacieuse, entourée d’un grand parc aux essences rares. Les enfants s’amusent comme des petits fous ayant domestiques à leur disposition.

Malheureusement, ce bonheur sera de courte durée. Henri, de santé précaire, est transporté d’urgence en France où les médecins diagnostiquent un état général déplorable. À la dysenterie chronique s’ajoute une double congestion pulmonaire. Henri est en train de mourir. Son épouse restée au Cambodge avec les enfants apprend le décès par télégramme le 5 décembre 1921. Devant les lenteurs de l’administration qui rechigne à lui régler sa pension de veuve, elle demande un congé pour se rendre en métropole.

Marguerite a huit ans, elle découvre la France si différente de la Cochinchine. Marie et ses enfants s’installent dans la maison de Pardaillan, Le Platier, héritage de son mari, à quelques kilomètres du bourg de Duras.

En juin 1924, le congé de Marie terminé, la famille doit retourner au Cambodge. Il n’est plus question d’habiter la superbe villa de Phnom Penh.. L’institutrice Donnadieu obtient un nouveau poste à Vinh Long sur le Delta du Mékong.

Pour Marguerite, petite fille de dix ans, la vie est très différente de celle qu’elle a connue à Hanoï ou à Phnom Penh. Ici c’est la nature dans toute sa luxuriance, le paradis des oiseaux fabuleux, la brousse inviolée, le fleuve dominateur. Quoique directrice de l’école des filles, les appointements de Marie sont minces et elle rêve d‘être riche. Elle rêve ! Elle n’a plus aucune autorité sur ses fils devenus des adolescents. À la maison ce ne sont que scènes et cris, Marguerite est terrorisée. Et pourtant dans cette ambiance de furie et d’agressivité, l’écolière travaille bien et obtient son certificat d’études avec les meilleures notes de toute l’Académie. Elle trouve refuge dans la lecture. Elle dévore les romans de Delly et découvre le théâtre grâce aux pièces éditées dans la Petite Illustration.

Cinq ans après le décès de son époux, Marie perçoit enfin le premier versement de sa pension de réversion. Elle décide de faire fructifier son avoir pour enfin devenir riche. L’occasion lui est offerte: le gouvernement français permet la vente de terrains et offre gratuitement aux acquéreurs la concession de trois cents hectares de terre au bord du Pacifique. Elle se lance dans l’aventure et devient propriétaire d’une terre dont les récoltes vont faire sa fortune. Rêve insensé qui se transformera bientôt en cauchemar. Marguerite accusera plus tard : « On a vu cette femme arriver seule, veuve sans défenseur, complètement isolée et on lui a collé une terre inutilisable. Elle ignorait complètement qu’il fallait soudoyer les agents du cadastre pour avoir une terre cultivable. On lui a donné une terre envahie par l’eau pendant six mois de l’année. Elle a mis dedans vingt ans d’économie » . (1)

Dans l’attente de revenus mirobolants, Marie poursuit sa carrière d’enseignante et pourtant la gêne s’installe chaque mois davantage au foyer de la directrice d’école. Les frais d’aménagement de la concession et plus précisément de sa défense contre l’océan sont considérables et inefficaces. Barrages de sacs de sable et rondelles de bois sont emportés par les flots. A peine a-t-on colmaté une brèche ou surélevé un muret que par une fissure nouvelle, une vague énorme déferle sur la terre meuble, la transforme en boue et marécage noyant les plantations. C’est une désolation. Marie ne fait plus face à ses dépenses. Enseignante le jour, pianiste accompagnatrice de films muets le soir, elle s’est fait engager à l’Eden Cinéma pour quelques piastres. Au bout de deux longues années d’efforts et de travaux inutiles, Marie admet son infortune et au prix d’une grave dépression nerveuse, admet enfin qu’elle est ruinée.

1929, Marguerite a quinze ans, elle entre au lycée de Saïgon pour y préparer son bachot. Elle est fière. Elle a une revanche à prendre sur ses compagnes que le chauffeur des parents vient attendre à la sortie des classes. Marguerite, elle, rentre seule à pied. Quelle humiliation! Mais un jour, elle arrive au lycée un diamant au doigt. Bientôt on l’aperçoit en ville dans une superbe limousine, assise auprès du conducteur, un indigène très élégant, vêtu à la française. C’est Léo, c’est l’Amant. Marie est au courant de cette relation, elle y est consentante. « Tu peux faire ce que tu veux, sauf coucher », dit-elle à sa fille. Celle-ci ne sait pas encore ce que veut dire « coucher ». Elle est petite, maigrichonne, le teint mat, elle a des tresses, des taches de rousseur , mais elle est de race blanche et pour Léo c’est très valorisant . En secret, Marie se sent soulagée: l’intrusion de Léo dans le foyer change tous ses plans. Marguerite en est consciente: « Dès qu’on connut le montant de sa fortune, il fut décidé à l’unanimité que Léo paierait les chettys (prêteurs), financerait diverses entreprises (une scierie pour mon frère cadet, un atelier de décoration pour mon frère aîné ) et « si tu pouvais ne pas l’épouser » disait ma mère ce serait mieux, il est tout de même indigène… » (2)

Alors que l’adolescente, source de revenus, bonne fée du logis, devrait être chouchoutée par les siens, elle est battue par une mère dépressive et par un frère aîné qui ajoute aux coups les injures les plus salaces. La situation ne peut plus durer. Ce sera le père de Léo qui y mettra fin. Il interdira à son fils de poursuivre sa liaison onéreuse et déshonorante. Marie accepte la rupture moyennant finances.

(1) Les Lieux de Marguerite Duras Entretiens avec Michelle Porte. Editions de Minuit 1977

(2) Archives de l’IMEC, texte repris par Laure Adler dans son ouvrage Marguerite Duras, ed. Gallimard 1998.

2. Paris, la Sorbonne, l’émancipation

En dépit de toutes ses turpitudes, la lycéenne obtient son bachot. Sa mère décide alors de l’expédier à Paris pour s’inscrire en faculté de droit. La chrysalide s’est transformée en papillon. Melle Donnadieu est devenue très jolie, de petite taille, les yeux verts, les pommettes hautes, les cheveux noirs coiffés en chignon, toujours tirée à quatre épingles. Elle sait déconcerter les hommes de son regard câlin et mélancolique. Les aventures ? Elle ne les compte pas, parfois elle profite pécuniairement de son partenaire, parfois non : « Ce qui m’a sauvée, c’est que je trompais les hommes avec qui je vivais : je partais. J’étais infidèle. Pas toujours mais la plupart du temps. C’est à dire que j’aimais ça. J’aimais l’amour … » (1)

Marguerite prend pension dans une maison de famille . Un de ses voisins de chambre la fascine et lui fait oublier tous les autres. Jean Lagrolet est un beau garçon, le style Tyrone Power, romantique en diable. Il aime le théâtre et fait partager sa passion à Marguerite. Avec lui, elle assiste aux spectacles de la Comédie-Française, elle applaudit Les Cenci d’Antonin Arthaud, elle découvre Jean-Louis Barrault et Roger Blin, elle se passionne pour le Groupe Octobre, elle s’enthousiasme pour les Pitoëff, et suit régulièrement les conférences du Vieux-Colombier. Un jour, Jean Lagrolet arrive accompagné de deux amis, Georges Beauchamp et Robert Antelme. Coup de foudre entre Robert et Marguerite. Jean, épris de la jeune fille, songe au suicide, Georges, le bon ami, entraîne le désespéré dans un voyage lointain. Les deux amoureux sont seuls au monde et peuvent, sans remords, se rencontrer dans le petit appartement de la rue Paul Barruel que Marguerite vient de louer. Elle n’a plus de souci d’argent. Le miracle émane de Saïgon où, enfin, Marie a réussi et gagne confortablement sa vie grâce à l’ouverture d’un pensionnat pour enfants de riches. Elle envoie tous les mois un mandat confortable à sa fille.

Durant ces années 1936-1938, l’ambiance du Quartier Latin est en pleine ébullition. La situation intérieure et extérieure de la France passionne la majorité des étudiants. Inscrits dans des mouvements politiques de diverses tendances, ils s’agitent beaucoup dans les lycées et les Facultés et tiennent des palabres à longueur de nuit dans les cafés de Montparnasse et de Saint-Germain des Près. Les uns ont pour maîtres à penser Robert Brasillach ou Charles Maurras, ils s’abonnent à L’Écho de Paris, défendent Mussolini et le fascisme. Les autres s’inscrivent au Front Populaire, soutiennent Léon Blum et s’enflamment pour André Malraux et un inconnu Jean-Paul Sartre.

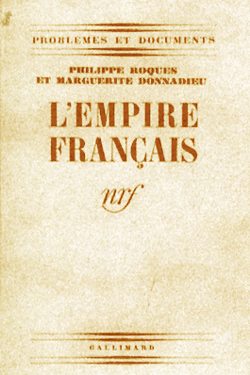

Robert Anthelme, fils de sous-préfet, bourgeois, bien pensant, habite encore chez ses parents rue Dupin. Il est à l’écoute des politiciens, mais ne choisit pas son camp. Face aux événements, il reste un pacifiste qui pour le moment ne s’engage pas. Marguerite, très admirative de la culture de son jeune amant, adopte sa manière de voir et d’agir. Brillante étudiante , elle obtient à la fois sa licence en droit et son diplôme de Sciences Po. Alors elle n’a plus qu’un désir, entrer dans la vie active. En 1938, elle est engagée comme auxiliaire au ministère des Colonies. Après avoir été nommée attachée de presse, Melle Donnadieu participe à la rédaction d’un essai. Le ministre, Georges Mandel, compte beaucoup sur ce livre pour redonner à ses concitoyens l’espérance d’une France forte, grâce à ces terres lointaines si riches en matières premières et en potentiel humain. La sortie de l’ouvrage doit avoir lieu le 1er mai 1940.

Appelé en 1938 sous les drapeaux, le deuxième classe R. Anthelme s’ennuie et se morfond dans sa caserne jusqu’en ce matin de septembre 1939. Le vaguemestre lui remet un télégramme: « Je veux t’épouser. Marguerite ». Une permission de vingt-quatre heures est accordée. M. et Mme Anthelme sont unis pour le meilleur et pour le pire le 23 septembre 1939 à la mairie du XVème. Le soir même le nouveau marié doit rejoindre son régiment. Guerre oblige.

Robert et Marguerite ne se retrouveront à Paris qu’en septembre 1940..

Deux mois plus tard, Marguerite donne sa démission du Ministère des Colonies. Elle se consacre à son premier roman Les Impudents. Robert entre comme rédacteur auxiliaire à la Préfecture de Paris…

Le jeune couple s’installe 5, rue Saint-Benoît, au centre de Saint-Germain des Prés. Leur appartement deviendra bientôt le refuge pour prisonniers évadés et le centre de rencontres pour résistants en quête de rendez-vous.

À l’automne 1941, Marguerite découvre qu’elle est enceinte. Pour elle, c’est une joie intense. Elle n’envisage pas sa vie sans enfant. Etre femme, c’est avant tout être mère. Mais l’Occupation n’est pas la période la plus favorable pour enfanter. Les restrictions sont sévères. Marguerite accouche d’un petit garçon mort-né. Ce drame la culpabilisera tout au long de sa vie. Elle a donné la mort, alors qu’elle devait donner la vie !

Déçue par les réponses négatives des éditeurs concernant son premier roman, Marguerite se résigne à redevenir fonctionnaire. Elle est engagée comme secrétaire à la Commission de Contrôle de Répartition du Papier. À quoi sert cet organisme? À fournir exclusivement les éditeurs politiquement corrects. Et politiquement corrects cela correspondait à qui ? Aux éditeurs qui collaborent par leurs publications. Dans ce service, l’occupant a son mot à dire. Et Marguerite est en prise directe avec ces Messieurs de la Propagande.

En novembre 1942, la jeune femme rencontre à Saint-Germain des Près, un charmant garçon, beau comme un Dieu, homme à tout faire aux éditions Gallimard. Il s’appelle Dionys Mascolo. Elle en tombe follement amoureuse. Cet amour a juste le temps de naître que Marguerite apprend par un télégramme de sa mère que Paul, le petit frère, dont elle a épinglé une photographie dans sa chambre, est mort foudroyé par une pleurésie purulente mal soignée. C’est toute son enfance que Marguerite enterre avec lui dans son cœur.

Le deuil de ce frère bien-aimé s’ajoutant à la perte de son enfant plonge la jeune femme dans un état de détresse profonde. Seule l’écriture peut lui venir en aide. Dans son quartier privilégié de Saint-Germain des Prés, elle côtoie des célébrités littéraires, Mauriac, Sartre, Simone de Beauvoir, Audiberti. Elle se fait un ami, Raymond Queneau qui l’encourage dans son projet d’écrivain.

Chaque soir, au retour du bureau, elle se replonge dans la rédaction d’un ouvrage inspiré par sa famille et les origines paternelles du Lot et Garonne. En avril 1943 paraît chez Plon Les Impudents d’une certaine Melle Duras. Pourquoi Marguerite signe-t-elle Duras et non pas Donnadieu? Parce que Duras est le nom du bourg voisin de Pardaillan, village natal de son père

Robert ne s’est douté de rien quand Marguerite lui présente Dionys. Il y a un tel va-et-vient dans l’appartement de la rue St Benoit que la présence d’un nouvel ami n’éveille pas la jalousie du mari. Connaissant la générosité d’Anthelme, Jacques Benet, un de ses anciens compagnons de régiment prisonnier évadé, lui demande asile. Résistant convaincu, il entraîne Marguerite et Robert à le suivre. Marguerite avouera plus tard: « Je ne me suis pas engagée. On m’a embarquée. On n’a pas été des héros. La Résistance est venue à moi ». Les rencontres ont lieu dans l’appartement de la rue Dupin. Le 1er juin 1944, Robert et sa sœur Marie-Louise sont arrêtés. Alertée le soir même par un membre du réseau Morand, alias François Mitterrand, Marguerite décide de mettre tout en œuvre pour sauver son mari. Elle est reçue au quartier général de la Gestapo par un certain M. Charles Delval, alias M.Hartmann. Bourgeois élégant, courtois, apparemment compréhensif, il promet à la jeune femme de l’aider dans ses recherches. Après quelques entretiens sans résultats, Marguerite comprend qu’elle n’est pas indifférente à son interlocuteur qui ne manque pas de charme, lui non plus. Elle met fin à leurs rencontres: « Je n’y retournerai plus. J’ai failli franchir le Rubicond » reconnaîtra-t-elle bien plus tard. (2)

La Libération de Paris se passe dans une folie, une excitation, une joie indescriptibles. Les membres du réseau rejoignent le mouvement des FFI. Marguerite se fait cuisinière, infirmière, porteuse de messages, elle est partout bravant les coups de feu, sautant les barricades.

Tandis que paraît en librairie le deuxième roman de Marguerite Duras La Vie Tranquille, écrit avant l’arrestation de Robert, Marguerite est toujours sans nouvelles de son mari, et supporte fort mal cette période d’angoisse. Elle maigrit, elle ne mange pas, elle ne dort pas, elle va tomber malade. Enfin, des nouvelles de Robert finissent par arriver. Il vit encore mais il est agonisant à Dachau. Il faut le sauver de toute urgence. Dionys et un ami décident d’aller le sortir du camp en dépit des combats que livrent en Allemagne les Russes et les Américains. Arrivés sur place, les deux hommes sont bouleversés face aux cadavres ambulants que sont devenus les prisonniers. Mais ils n’ont pas le droit de s’attendrir, il leur faut réussir l’évasion de Robert. Le retour rue Saint Benoît est tragique. Dans ses pensées les plus désespérées, Marguerite ne pouvait imaginer retrouver dans ce mourant, l’homme fort, vigoureux, blagueur, aimant la vie qu’elle a connu. Elle s’efforce d’être à la hauteur d’une bonne infirmière, d’une mère, d’une sœur, d’une fille, mais comment pouvoir envisager de refaire l’amour avec ce squelette aux chairs à vif alors que près d’elle Dionys s’agite, plein de force et de tendresse. Elle laisse passer les jours, elle attend que Robert reprenne forme humaine et puis: « Je lui ai dit qu’il nous fallait divorcer, que je voulais un enfant de D. Il m’a demandé s’il était possible qu’un jour on se retrouve. J’ai dit que non, que je n’avais pas changé d’avis depuis deux ans, depuis que j’avais retrouvé D ». (3)

Néanmoins, le délaissé habite toujours dans l’appartement de la rue Saint-Benoît. Le trio s’est reformé sinon que Dionys est devenu l’époux et Robert l’ami de la famille, sans la moindre ambiguïté. Pour le monde toutefois, Marguerite demeure Mme Anthelme.

(1) Marguerite Duras, Laure Adler ed . Gallimard

(2) Marguerite Duras, Laure Adler ed . Gallimard., page 193

(3) La Douleur Marguerite Duras, ed. POL 1985

3. Femme politique ou femme écrivain

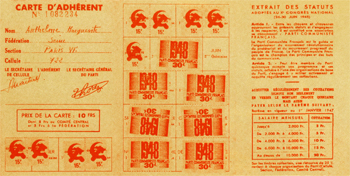

La tournure que prennent les événements en cette après-guerre, les révolte tous les trois. Certes, ils ne parviennent pas à oublier la barbarie de l’hitlérisme mais ils supportent mal les atrocités qu’entraîne l’épuration. Ils se veulent pacifistes, défenseurs de causes justes, soutiens des pauvres, compagnons opprimés par une société de profiteurs de guerre et d’après guerre. C’est dans cet état d’esprit d’authenticité généreuse et sincère qu’ils s’inscrivent au Parti Communiste.

Dédaignant les « camarades » intellectuels, Marguerite choisit de militer dans une cellule où les ouvriers sont les plus nombreux. L’appartement de la rue Saint-Benoît redevient, comme à l’avant guerre, un point de ralliement, un refuge pour tous les amis. L’ambiance y est chaude, on boit bien, on parle beaucoup, on s’amuse, on refait le monde, un monde d’espoir, bien sûr. On y rencontre Edgar Morin, Hélène Parmelin, Elio Vittorini, Jorge Semprun, Claude Roy et bien d’autres.

Dès qu’elle se sait enceinte de Dionys, Marguerite précipite le divorce avec Robert, l’enfant doit porter le nom de Mascolo. Cette démarche n’est qu’une mesure administrative. La naissance du petit Outa – Jean pour l’état civil – n’apportera aucun changement dans la vie du trio, sinon une joie de vivre nouvelle dont l’enfant est la cause.

Marguerite semble se remettre très sérieusement à l’écriture. Alors qu’il ne lui reste que quelques pages pour terminer son roman Théodora, elle l’abandonne pour des raisons qui restent obscures.

En cette année 1948, Marguerite est absorbée à la fois par un amour envahissant et abusif porté à son fils et par un engagement politique qui la déçoit. Communiste elle est et communiste elle souhaite demeurer toute sa vie, et pourtant elle ne peut pas adhérer à certaines décisions du P.C. Le Comité central commence à trouver le groupe de la rue Saint-Benoît bien turbulent. Au fur et à mesure que passent les semaines, la situation entre les dirigeants du P.C. et les troublions de Saint-Germain des Prés se dégrade et après mille et une péripéties, le 8 mars 1950, Marguerite Duras est exclue du parti.

Pendant ce temps Robert qui s’est épris d’une nouvelle compagne, quitte la rue Saint-Benoit. Il restera toujours un ami pour Marguerite

Nous sommes fin décembre 1949, Marguerite Duras a trente cinq ans, il est temps pour elle de devenir une véritable femme de lettres. Elle confie à Gallimard son nouveau manuscrit Un Barrage contre le Pacifique. L’intrigue, inspirée de la malheureuse aventure cochinchinoise, a pour personnage principal une mère de famille, folle, sauvage, admirable qui se bat sans espoir contre les éléments et qui, vaincue, finira par mourir. Le livre obtient un beau succès, il est sélectionné pour le Goncourt. Les membres du jury lui préfèrent Les Jeux sauvages de Paul Colin. Elle s’estime avoir éliminée pour être une Communiste révolutionnaire.

La vie commune avec Dionys devient difficile. On se dispute, on se trompe, on se fait des scènes, on se réconcilie pour quelques heures. Marguerite soupçonne Dionys de la tromper Elle cherche à le rendre jaloux. Un soir de réveillon, trop bien arrosé, elle s’offre sans retenue au journaliste Jacques-Laurent Bost, un des amoureux de Simone de Beauvoir. Elle tente de poursuivre cette liaison parallèle, mais cela ne marche pas, Dionys tient trop à elle et prétend souffrir. Elle accepte donc de rompre avec son nouvel amant.

Pour oublier cet accroc amoureux, elle ne connaît qu’un remède: Écrire. Elle aime se mettre en scène dans tous ses romans, créer des personnages qui lui ressemblent. ainsi publie-t-elle Le Marin de Gibraltar, les Petits Chevaux de Tarquinia, et un recueil de nouvelles : Des Journées entières dans les arbres. Couchée tard, levée tôt, Marguerite peut mener plusieurs existences. Toujours aussi mère poule, elle chouchoute son fils. Toujours aussi accueillante, elle aime préparer de fins repas pour ses amis, ouvrir une bonne bouteille et faire la fête, se réservant néanmoins trois ou quatre heures chaque jour pour l’écriture. Elle est gaie, elle est drôle, elle a la langue bien pendue, mais elle devient autoritaire et commence à prendre conscience de sa valeur.

Les événements politiques vont une fois de plus perturber l’emploi du temps et les activités de Marguerite. En 1956, la guerre d’Algérie s’intensifie et les répressions policières s’étendent jusqu’en France. La chasse aux rebelles FLN se poursuit de jour et de nuit dans la capitale. Un Comité de Défense antigouvernemental se constitue parmi les intellectuels de diverses tendances. Dionys et Marguerite s’y inscrivent et sont de tous les combats. Elle fait partie de l’organisation des meetings et des défilés, elle écrit les textes de pétitions, elle cherche à joindre les membres du gouvernement et particulièrement son ami François Mitterrand, ministre de l’Intérieur. À cette situation difficile, dépendante de la politique française, s’ajoute le drame russo-hongrois. Comment peut-on encore se reconnaître l’alliée des Soviets après l’insurrection de Budapest ? Marguerite est désespérée. Elle ne s’appartient plus. Elle n’a plus une minute à elle. Elle est indisponible pour l’écriture. Ses finances sont au plus bas.

4. Le Cinéma et le Théâtre

Une éclaircie toutefois traverse son ciel. Le metteur en scène de cinéma René Clément lui achète les droits de Barrage contre le Pacifique. Du cinéma, sans doute, peut-elle passer au théâtre ? Elle décide de donner une forme scénique à son dernier ouvrage Le Square. (1) « Un roman conçu comme une pièce, titre le quotidien Franc-Tireur et Marguerite de déclarer à un journaliste venu l’interroger: « J’ai écrit une pièce de théâtre sans le savoir ». Un jeune metteur en scène, Claude Martin, s’intéresse au manuscrit. Le spectacle, monté au Studio des Champs-Élysées, est joué à partir du 17 septembre. La distribution ne comprend que deux personnages, une petite bonne et un représentant de commerce. Ils sont seuls, assis l’un à côté de l’autre, et il ne se passe apparemment rien entre eux. À Claude Sarraute qui l’interviewe pour le Monde, Marguerite Duras s’explique: « Si on me demande comment j’ai écrit Le Square, je crois bien que c’est en écoutant les gens se taire dans les squares de Paris ». Et quand la journaliste insiste, connaissant l’engagement politique de son interlocutrice: « Ne vous a-t-on pas reproché de n’avoir pas « politisé » les sentiments de vos héros ? » Marguerite, face à l’extrême indigence morale d’un monde incapable d’envisager la révolte, répond: « Mais « ces gens-la » sont irréductibles à la politique ! Ma petite bonne n’a pas d’espoir de classe ! Elle ne caresse que des rêves bourgeois. Elle n’a pas le temps d’attendre « Le Grand Soir ». Ce qu’elle désire c’est de connaître le sort commun, le fourneau à gaz. Et l’amour avec toute son amertume ». La pièce passe inaperçue, il faut attendre une reprise en 1957 pour que la critique décèle les qualités indéniables de l’ouvrage.

À l’automne 1956, la vie du couple est devenue intenable. Marguerite décide de rompre toute relation amoureuse et sexuelle avec Dionys – lequel habitera néanmoins rue Saint-Benoît jusqu’en 1964. L’année suivante, Marguerite tombera une fois de plus follement amoureuse. L’heureux élu, le journaliste Gérard Jarlot, a tout pour lui plaire: âgé de trente-quatre ans, il est beau, sportif, intelligent, spirituel, cultivé, ami de Boris Vian et de Louis Aragon, c’est le modèle idéal de l’intellectuel de gauche.

Mais pour chaque bonheur, Marguerite doit payer la facture. À peine le bonheur s’est-il installé en elle que la mort de sa mère vient lui briser le cœur. Dans le même temps, la sortie triomphale du film Un Barrage contre le Pacifique apparaît comme un hommage à celle qui vient de quitter ce monde.

Devant ce succès inespéré, Gérard Jarlot pousse Marguerite à écrire pour le cinéma. Ils travaillent ensemble sur le projet d’un film Hiroshima mon Amour ; Marguerite signera le scénario et les dialogues, et Gérard sera le conseiller littéraire de ce premier long métrage d’un réalisateur de trente-cinq ans, Alain Resnais, qui engage Emanuelle Riva et le jeune acteur japonais Elji Okada dans les rôles principaux.

Cette fois, Marguerite se sent financièrement à l’aise. Grâce aux droits d’auteurs du film Barrage contre le Pacifique, elle achète une maison confortable à Neauphle-le-Château, petite bourgade de Seine-et-Oise où elle se rend désormais tous les week-ends avec sa bande de la rue Saint-Benoît. À peine a-t-elle posé son sac de voyage dans sa nouvelle maison de campagne qu’elle est reprise par les remous de la politique. La guerre d’Algérie ne fait que s’intensifier et les massacres se succèdent dans les deux camps, le mot de « torture » est prononcé. Voici donc Marguerite confrontée à la rédaction et la signature du Manifeste des 121, par lequel les intellectuels engagés contre la répression affirment leur hostilité au gouvernement.

Le succès est fragile

Pendant ce temps, Geneviève Serreau, en collaboration avec l’auteur, adapte pour la scène Un Barrage contre le Pacifique. Alors que le succès cinématographique aurait dû encourager les directeurs de théâtre à se jeter sur le manuscrit, la plupart de ceux-ci se récusent, prenant pour prétexte que la pièce, si bien montée soit-elle, ne pourra jamais rivaliser avec un film en technicolor, produit par Dino Laurentis, tourné dans les studios de Cinecitta, ayant pour vedette Anthony Perkins, Silvana Mangano et Alida Valli. Au mieux, ils acceptent de louer leur théâtre et il très difficile de trouver le financement de l’affaire. Jean-Marie Serreau, le futur metteur en scène aidé de son ami et assistant Carlos Semprun, battirent « le record des visites et des coups de téléphone. À quelque nuances près, la réponse des producteurs était sensiblement la même : leur « aide » dépendait de la distribution que nous aurions réussi à réunir en haut de l’affiche. Presque tous les après-midis, Jean-Marie Serreau s’installait dans la salle du théâtre de l’Œuvre – et le défilé de comédiens et de comédiennes se proposant pour le rôle du frère et de la sœur se déroulait (…) Le rôle le plus difficile à trouver fut celui de la mère. Je me souviens de ce ballet d’une étrange sorte, consistant à déposer le texte de Barrage chez une série de grandes dames du théâtre qui, toutes refusaient, la plupart du temps à cause d’engagements antérieurs. Et sans « Grande Dame » pas de producteurs, sans producteurs : un budget boiteux et ainsi de suite… ». (2) Enfin, le directeur du Studio des Champs-Élysées, Maurice Jacquemont jouant alors au Théâtre Montparnasse dans Becket ou l’Honneur de Dieu, succès de Jean Anouilh, et n’ayant pas eu le temps de prendre connaissance du manuscrit, se prend à le lire, il est conquis et met immédiartement son théâtre en état de marche à la disposition de Jean-Marie Serreau. De son côté, le comédien Christian Alers, en son nom personnel et en tant que Président du Théâtre-Club (3), commandite le montage de la pièce. Le spectacle obtient une bonne critique, parfois même à l’avantage de la représentation scénique : « Le film avait trahi le roman -Le théâtre retrouve son charme » lit-on sous la plume de Pierre Marcabru. (4) Néanmoins, le spectacle ne reste affiché que cinq semaines, du (5) janvier au 14 février 1960.

Ce demi-échec est compensé par l’étourdissant succès d’Hiroshima mon Amour. Marguerite Duras et Gérard Jarlot sont devenus des scénaristes hors classe. Les propositions se multiplient. Marguerite aime écrire, elle écrit et par là même elle s’attache son amant, elle le ligote, il ne la quitte pas. Outre qu’il est marié, père de deux enfants adorables, Jarlot est un séducteur, un mythomane, il aime le plaisir et l’alcool. Marguerite se refuse d’être jalouse, c’est trop humiliant, mais elle s’inquiète, elle n’est vraiment tranquille que lorsqu’ils sont tous deux à leur table de travail. Et quand l’heure a sonné de fermer les cahiers, elle le suit dans les bars plus ou moins interlopes et s’enivre avec lui.

Ils écrivent ensemble le synopsis et les dialogues d’Une aussi longue absence, film réalisé par le jeune Henri Colpi. Marguerite s’inspire, ensuite, de son dernier roman Moderato Cantabile, publié l’année précédente, pour écrire un nouveau scénario. Gérard en signera l’adaptation et Peter Brook le mettra en scène.

Marguerite retrouve dans ses tiroirs une pièce, inspirée quelques mois auparavant d’un fait divers, Les Viaducs de la Seine et Oise que Claude Régy met en scène au Théâtre de Poche.(5) Au soir de la répétition générale, Samuel Beckett, peu expansif de nature, s’exclame en sortant: « C’est admirable ! » La réputation de la pièce passe le Channel et Laurence Olivier en achète les droits. Tandis que Marguerite triomphe, G. Jarlot se voit refuser pour la nième fois son premier roman Le Chat qui aboie. La jalousie s’installe dans le couple à double titre, pour lui parce qu’elle l’éclipse en tant qu’écrivain, pour elle parce qu’il la trompe en tant que femme. Les orages succèdent aux orages, mais Marguerite écrit toujours.

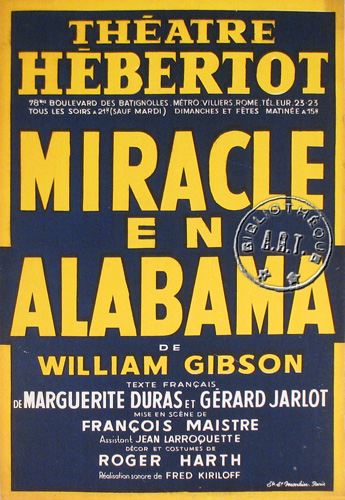

Depuis 1960, Marguerite Duras ne s’est pas limitée à ses propres manuscrits, elle a adapté avec Robert Anthelme Les Papiers d’Aspern d’Henry James, avec Gérard Jarlot, Miracle en Alabama traduit de W. Gibson et, seule, La Bête dans la Jungle d’après H. James avec James Lord.

En septembre 1963, le roman de G. Jarlot est enfin publié chez Gallimard. En novembre il reçoit le Prix Médicis (M. Duras fait partie du jury !) Ce succès n’apaise pas les deux amants, leur rapports sont toujours aussi conflictuels. Jarlot, fort de sa récompense, se veut l’égal de Marguerite. Elle ne le supporte pas. Le talent et la notoriété de son amant sont bien inférieurs aux siens. Et les scènes éclatent, de plus en plus pénibles et humiliantes. Comme toujours Marguerite se réfugie dans l’écriture. Le personnage principal de son nouveau roman Le Ravissement de Lol, Valerie Stein, est une femme au bord de la folie depuis que son amant s’est fait enlever, sous ses yeux, par une intrigante. La raison de la malheureuse vacille, elle est la proie d’hallucinations. Décrire l’intensité de cette douleur épuise Marguerite moralement et physiquement. Dans le même temps, elle apprend la nouvelle liaison de Jarlot. Elle ne sait plus trop où s’arrête son roman pour devenir autobiographie. Ses amis s’inquiètent, ils sont impuissants, que lui dire pour la rassurer, la consoler ? L’un d’eux, Michel Mitrani, a une phrase superbe qui se veut apaisante : « Il te trompe avec une strip-teaseuse, ce n’est pas comme si c’était

une intello !» (6) Une fois de plus, pour vaincre son désarroi, Marguerite se remet à écrire. Elle termine son roman Le Vice Consul qui ne sera édité qu’en janvier 1966.

C’est alors que deux jeunes comédiens, Claire Deluca et René Erouk, qui viennent de fonder leur compagnie, s’adressent à Mme Duras pour lui demander si elle accepterait de leur confier une de ses œuvres. Leur passion du théâtre enchante Marguerite. Elle ouvre ses tiroirs et en sort un manuscrit intitulé Les Eaux et Forets. (7)

Claire Deluca se souvient (8) : « Nous étions loin d’avoir l’âge des personnages mais notre enthousiasme était tel que Marguerite nous donna sa pièce (…) Marguerite assistait à toutes les répétitions. Elle rectifiait le texte, faisait des ajouts importants (…). Sans analyse psychologique, elle nous transmettait pleinement la façon d’interpréter ses personnages. Entre eux et nous, il y a eu cette magie des « rencontres ». Pour mieux nous faire pénétrer dans ce théâtre qu’elle définit comme celui de l’absurde, elle nous disait : « la parole est agissante, surgissante. Surtout pas de tristesse. Ils ne s’attendrissent jamais sur eux. Ils ont un trou derrière la tête. Ils s’amusent même de leur malheur ». Quand on lui demandait si elle était heureuse de faire rire pour la première fois, elle répondait : « C’est merveilleux ». Elle restait au fond de la salle tous les soirs avec la joie de mêler son rire à celui du public qui découvrait cette pièce. »

Les Eaux et Forêts furent repris au Studio des Champs-Élysées le 6 octobre 1965 avec une autre pièce de Marguerite Duras La Musica. Drame d’une rupture définitive entre deux amants qui se sont beaucoup aimés et qui se retrouvent incidemment dans un hall d’hôtel. Après le rire, l’émotion, le souvenir d’un moment douloureux…

(1) cf. Analyse et critiques

(2) Cahier du Vieux-Colombier N°1, Carlos Semprun

(3) Le Théâtre-Club créé en décembre 1957 par Christian Alers se donnait pour but de révéler de jeunes auteurs. Moyennant une cotisation annuelle les adhérents assistaient à quatre créations inédites, ainsi qu’à trois spectacles débats-conférences.

(4) Arts 20 janvier 1960

(5) cf. Analyse et Critiques

(6) Marguerite Duras Laure Adler, ed.Gallimard page 391

(7) cf. Analyse et Critiques

(8) Interview du 7 juillet 2008

5. Madeleine Renaud, l’interprète, l’amie

Voici qu’advient alors l’événement le plus important de toute la carrière théâtrale de Marguerite Duras : sa rencontre avec Madeleine Renaud. Celle-ci, atteinte par la soixantaine, cherche de beaux rôles correspondant à son âge. Le personnage de la Mère, dans Des journées entières dans les arbres, (1) semble convenir tout à fait à son nouvel emploi.

Marguerite met en scène les deux membres les plus proches de sa famille : son frère, le fils drogué, veule, menteur, voyou, voleur et néanmoins le bien-aimé de sa mère. Dans son souci de perfection, Madeleine Renaud cherche à recréer la personnalité profonde de Mme Donnadieu, elle s’inspire de photos, de témoignages, de récits de l’auteur. Et le soir de la répétition en costumes, Marguerite reste médusée devant l’apparition de cette femme qui n’est autre que celle de sa mère. Le public et les critiques ne s’y trompent pas quand à la fin de la pièce, l’actrice est applaudie pendant plus d’un long quart d’heure.

Malheureusement pour l’auteur, le théâtre de l’Odéon est un théâtre d’alternance et quel que soit le succès remporté, les pièces sont programmées pour un nombre limité de représentations. Le rideau tombe une dernière fois sur Les Journées entières…, Marguerite se sent de nouveau seule. Elle s’enferme dans sa demeure de Neauphle le Château pour écrire de cinq heures du matin à onze heures le soir.

Le 22 février 1966, un appel téléphonique à la police, donné d’une cabine par une jeune fille anonyme, vient saccager le peu de sérénité auquel Marguerite tente d’accéder : au début de l’après-midi, Gérard Jarlot a été trouvé mort, victime d’une crise cardiaque, dans un hôtel de Saint-Germain des Prés. Il avait quarante-trois ans.

Dans un sursaut de vitalité, Marguerite se découvre une nouvelle raison de vivre, elle va se lancer dans la mise en scène de cinéma. Elle adaptera les dialogues de La Musica pour l’écran et participera au tournage du film co-réalisé avec Pierre Seban. Outa, son petit garçon chéri, a grandi, il a dix huit ans, il fera partie de l’équipe comme second assistant. Marguerite est omniprésente, elle est gaie, elle est dominatrice, elle est redevenue Duras.

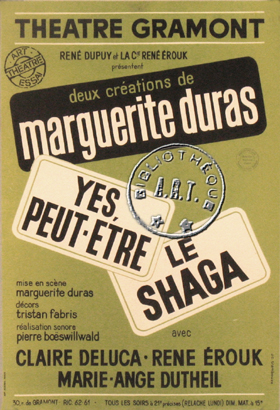

Le film terminé, les bobines mises en boîtes, Marguerite se remet à travailler pour la Compagnie Claire Deluca-René Erouk. En janvier 1968, le Théâtre Gramont met à l’affiche deux courtes comédies Le Shaga et Yes, peut-être. Marguerite en assure la mise en scène .

« Elle développa les deux pièces au cours des répétitions, modifiant son texte et travaillant avec nous, reprenant sans cesse son écriture et nous faisant « essayer » les mots. Nous découvrions ensemble la vérité de chaque passage et à travers « ses comédiens » qu’elle appelait « ses personnages », elle prenait possession de son univers. Elle utilisait nos personnalités et nous tâchions de lui offrir « le meilleur ». (2)

(1) cf. Analyses et Critiques

(2) interview de Claire Deluca, le 7 juillet 2008

6. Recherche d’un remède contre la solitude

Marguerite ne peut vivre sans projet. Elle s’ennuie et devient amère: « Les gens sont des cons, mais ça on le sait ». Elle se tourne vers la politique. En mai 1968, la situation se dégrade. Les étudiants sont dans la rue. Voici pour Marguerite des journées moins monotones que les autres. Elle s’engage, elle discute des nuits entières avec les contestataires, les incite à la rébellion. Avec eux, elle occupe la Sorbonne, elle écrit des articles incendiaires, elle invente des slogans: « Nous ne savons pas où nous allons mais ce n’est pas une raison pour ne pas y aller. Il est interdit d’interdire ». Mais au bout de trois semaines le soufflet retombe, Marguerite se retrouve gros Jean comme devant. Pour se sauver une fois de plus, elle écrit, mélangeant scénario et roman.

En décembre, dans une mise en scène de Claude Régy, Madeleine Renaud interprète le rôle de la parente assassine de L’Amante anglaise, la nouvelle version des Viaducs de la Seine-et-Oise. (1) Dans le même temps, le théâtre des Mathurins affiche Suzanna Andler, titre que Marguerite oubliera pour celui de Vera Baxter ou les Plages de l’Atlantique. Vient ensuite le manuscrit de Abahn Sabana David qui sera tourné sous le titre de Jaune le Soleil. Une fois de plus, Marguerite hésite entre le roman et le cinéma. Un écrivain a besoin de solitude, un cinéaste travaille en équipe. Que préfère-t-elle? Ses projets sont indécis. Ses films sont l’objet d’admiration de quelques esthètes mais l’ensemble du public les méprise et la presse n’est guère encourageante. Pourtant, autour de Marguerite Duras, fourmille une bande de jeunes garçons, photographe, écrivain, assistant metteur en scène qu’elle éblouit par ses discours, ses écrits. Elle a sa cour. Mais elle est épouvantablement seule. Elle se sent vieillir…

Au printemps 1972 Marguerite se passionne pour un nouveau projet de cinéma, tourné dans le décor de sa demeure de Neauphle le Château : Nathalie Granger. La distribution est alléchante. En tête d’affiche on lit les noms de Jeanne Moreau, Lucia Bose et du jeune Gérard Depardieu qui commence à faire parler de lui.

Après le tournage d’un film, l’écriture d’un roman. Marguerite se penche sur une histoire d’amour aux Indes dans les années 30. Le récit aura pour titre India Song. L’auteur transforme le manuscrit en scénario. Elle se réserve le droit d’en tourner un film sans l’aide d’un co-réalisateur. Projetée dans le monde entier, la version cinéma d’India Song sera considérée comme le chef-d’œuvre cinématographique de Marguerite Duras. Cette réussite est une chance pour Marguerite, car ses livres se vendent peu et ses autres productions (théâtre, cinéma) ne lui rapportent pratiquement rien et elle supporte mal le manque de reconnaissance.

Réconfortée par son succès, Marguerite conçoit le scénario du Camion : une femme d’âge mur désire l’amour d’un homme rustre et indifférent. Suzanne Flon et Simone Signoret refusent le rôle, Marguerite décide alors d’en être l’interprète. Elle prend pour partenaire la nouvelle vedette masculine Gérard Depardieu, lui imposant de ne pas apprendre son texte mais de le lire sur un prompteur, face à la caméra. Pendant le tournage, on la sent joyeuse et provocatrice : « Pour la première fois, je ne me suis absolument pas souciée d’une certaine logique. Je me suis complètement laissée aller… ». (2) Elle réalise en effet le film d’une libertaire virulente. Présenté au Festival de Cannes, il déclenchera un débat homérique.

En 1977, Marguerite Duras reprend le texte de Geneviève Serreau de Un Barrage contre le Pacifique pour lui donner une suite. Le nouveau manuscrit s’intitule Eden Cinéma, on assiste à l’épuisement puis à la mort de la Mère. Les répliques mettent en cause les méfaits de la politique colonialiste. « C’est ma pièce préférée » déclare Marguerite aux journalistes venus l’interviewer.

Alors que depuis des années, depuis précisément la découverte des camps nazis, Marguerite se disait « Juive de cœur », un voyage en Israël la bouleverse au point que, révoltée par la politique de Tel-Aviv, elle se déclare dorénavant pro-palestinienne.

De retour à Paris, l’écrivain assiste aux répétitions de Navire Night, pièce tirée d’un de ses scénarios que Claude Régy met en scène au Théâtre Edouard VII. Elle se montre insupportable, elle insulte le metteur en scène, elle coupe ou rajoute du texte, elle change les répliques des comédiens. Le jour de la générale arrive, c’est un fiasco total.

Les semaines qui suivent sont très pénibles. Marguerite est la proie d’une dépression. Elle passe ses journées et une partie de ses nuits dans le café de Neauphle le Château. Les poivrots qui la reconnaissent trinquent tous avec elle. Elle ne se sortira de cette mauvaise passe que par un traitement de désintoxication.

(1) cf Analyse et Critiques

(2) id. texte repris de Le Camion, Michelle Porte ed Minuit 1977. P.99)

7. Le dernier amour

À sa sortie de la clinique, un miracle l’attend sous la forme d’une lettre déposée dans la boîte de la rue Saint-Benoît. Ce courrier retient son attention et l’émeut, il émane d’un étudiant de la Faculté de Caen. Lecteur effréné, ce dernier connaît toute l’œuvre de M. Duras et souhaite la rencontrer. Elle lui donne un rendez-vous dans son appartement de Trouville. Le jeune homme arrive en début d’après-midi, il est très courtois, romantique, cultivé. Il est subjugué, elle est sous le charme. Leur conversation les enchante mutuellement. Les heures passent, l’étudiant rate son dernier car, il n’a pas d’argent pour s’offrir une chambre d’hôtel. Marguerite lui propose le lit de son fils. Et c’est ainsi que Yann Andrea entrera dans la vie de Marguerite pour n’en plus sortir jamais. « J’ai rencontré un ange » clame-t-elle à tous vents. Dans un élan de joie, elle écrit les dialogues du film sur Agatha, et s’empresse de le tourner. Mais les anges ne sont pas tous des séraphins. Yann est de la famille des furets, il apparaît, il disparaît, il a un mystère que Marguerite décèle très vite: c’est un homosexuel à la recherche de messieurs sérieux. Et si, flamberge au vent, elle défend les causes les plus désespérées dans le monde, elle hait l’homosexualité. Pour guérir Yann de ce qu’elle prend pour une perversité de la nature, elle l’encourage à écrire, le pousse à boire et lui donne l’exemple. Malheureusement elle ne supporte plus l’alcool. Elle veut écrire, elle écrit mais avec les plus grandes difficultés, les mots, les phrases lui échappent , elle trouve toutefois le courage de rédiger d’une main maladroite et tremblante l’un de ses plus beaux textes, les dialogues de Savannah Bay. Ensuite ce sera la dégringolade. Yann disparaît, Yann revient, Marguerite ingurgite jusqu’à six litres de vin par jour, ses jambes enflent, son visage gonfle, son corps se déforme, elle a des hallucinations, elle ne sort plus, ne s’habille plus, se clochardise. Il lui est impossible de tenir un stylo. Yann lui propose alors de taper sous sa dictée les phrases divagatrices qu’elle crie ou chuchote et qui, mises bout à bout porteront le titre de La Maladie de la Mort.

Une nouvelle cure à l’hôpital de Neuilly la sauvera une fois encore. C’est une Marguerite ressuscitée qui dirige les répétitions de Savannah Bay. Madeleine Renaud est magnifique dans le rôle de la vieille femme mourante . Ce sera le dernier rôle de la comédienne qui, à quatre-vingt trois ans, remporte un triomphe. Au soir de la première, elle est ovationnée par une salle en larmes.

Au cours de rangements, Marguerite découvre un vieil album de photos, datées des années 30, à Shanghai. Pour elle, c’est une invitation à reprendre la plume. Son adolescence retrouvée, elle écrit un chef-d’œuvre, L’Amant. Ce roman, dont deux millions d’exemplaires seront vendus dans le monde entier, lui vaudra le Prix Goncourt. À la suite de cet impressionnant succès, Marguerite Duras est devenue une star de la littérature dans le quartier de Saint-Germain des Prés. Les intellectuelles ont adopté son pull-over à col roulé, son petit gilet sans manches et ses grosses lunettes à monture d’écaille. Elle fait la couverture des magazines. À la radio, à la télévision, des émissions entières lui sont consacrées. Les rédacteurs en chef lui proposent des rubriques et s’arrachent ses articles.

Elle est éblouie et perd la notion du réel. Marguerite déifie Duras. Elle parle d’elle à la troisième personne et, se croyant infaillible, donne son avis sur tout, politique extérieure, politique intérieure, fait divers. Un journaliste astucieux manigance une série de rencontres télévisées: Marguerite Duras – François Mitterrand, à l’Elysée. Le président n’a pas oublié le passé, il est amical mais il prend du recul face à cette « Madame Je sais tout » et il abrège la suite des entretiens.

Avec les années qui s’accumulent, le désir d’écrire est de plus en plus impératif. C’est davantage le besoin de se raconter que de créer des personnages qui poursuit Marguerite . Elle publie coup sur coup des romans-confessions : Yeux bleus, cheveux noirs consacré à son impudique intimité avec Yann, La Douleur, description de son aventure avec un homme de la Gestapo et celui du douloureux retour de Robert Antelme. Emily L., récit des hallucinations d’une femme ivre dans un caboulot. Elle trouve encore la force de mettre en scène, au théâtre du Rond-Point, une seconde mouture de La Musica, au titre évocateur de La Musica 2ème avec pour interprètes Miou-Miou et Samy Frey.

La santé de Marguerite Duras se délabre de jour en jour. Elle souffre d’emphysème, le souffle lui manque, elle ne peut plus monter les escaliers, elle enfle de partout, elle souffre, elle est malheureuse.

En octobre 1988, elle entre à l’hôpital Laënnec. Après une opération d’une trachéotomie pour insuffisance respiratoire, elle est plongée dans un long coma artificiel dont elle ne sortira qu’en juin 1989. Les médecins l’ont crue perdue. Mais Duras ne meurt pas si facilement, son corps qu’elle a tant malmené a des ressources. Et la voici reprenant contact avec Claude Berry et Jean-Jacques Annaud pour le tournage de son film L’Amant. Après s’être enthousiasmée sur les qualités de son metteur en scène, Marguerite Duras se persuade qu ‘il va la trahir. Elle finit par accepter le contrat à une condition : le nom de Duras ne paraîtra pas sur l’affiche qui portera la mention « film tiré de L’Amant ». Dès ce moment, elle déteste son propre ouvrage, elle le dénonce comme « un roman de gare » et se remet à l’ouvrage pour en publier une variante: L’Amant de la Chine du Nord, destinée à discréditer la première version.

À partir de 1992, Marguerite Duras ne publie plus. Elle se contente de tenir son journal intime. Elle ne reçoit que peu de monde, à l’exception de son fils, de son ancien amour Dionys et de quelques intimes. Yann sera près d’elle dans l‘appartement, comme une dame de compagnie auprès d’une vieille personne, souvent capricieuse, mais si bouleversante quand elle l’appelle dans un dernier ouvrage: « Je ne suis plus rien, je suis devenue complètement effrayante. Je ne tiens plus ensemble, viens vite, je n’ai plus de bouche, je n’ai plus de visage, Yann mon amour de la nuit ». (1)

Marguerite Donnadieu s’est éteinte le dimanche 3 mars 1996 en son domicile de la rue Saint-Benoît.

(1) « C’est tout » éditions P.O.L. 1995

7. Le Dernier Amour

À sa sortie de la clinique, un miracle l’attend sous la forme d’une lettre déposée dans la boîte de la rue Saint-Benoît. Ce courrier retient son attention et l’émeut, il émane d’un étudiant de la Faculté de Caen. Lecteur effréné, ce dernier connaît toute l’ œuvre de Marguerite Duras et souhaite la rencontrer. Elle lui donne un rendez-vous dans son appartement de Trouville. Le jeune homme arrive en début d’après-midi, il est très courtois, romantique, cultivé. Il est subjugué, elle est sous le charme. Leur conversation les enchante mutuellement. Les heures passent, l’étudiant rate son dernier car, il n’a pas d’argent pour s’offrir une chambre d’hôtel. Marguerite lui propose le lit de son fils. Et c’est ainsi que Yann Andrea entrera dans la vie de Marguerite pour n’en plus sortir jamais. « J’ai rencontré un ange » clame-t-elle à tous vents. Dans un élan de joie, elle écrit les dialogues du film sur Agatha, et s’empresse de le tourner. Mais les anges ne sont pas tous des séraphins. Yann est de la famille des furets, il apparaît, il disparaît, il a un mystère que Marguerite décèle très vite : c’est un homosexuel à la recherche de messieurs sérieux. Et si, flamberge au vent, elle défend les causes les plus désespérées dans le monde, elle haît l’homosexualité. Pour guérir Yann de ce qu’elle prend pour une perversité de la nature, elle l’encourage à écrire, le pousse à boire et lui donne l’exemple. Malheureusement elle ne supporte plus l’alcool. Elle veut écrire, elle écrit mais avec les plus grandes difficultés, les mots, les phrases lui échappent, elle trouve toutefois le courage de rédiger d’une main maladroite et tremblante l’un de ses plus beaux textes, les dialogues de Savannah Bay. Ensuite ce sera la dégringolade. Yann disparaît, Yann revient, Marguerite ingurgite jusqu’à six litres de vin par jour, ses jambes enflent, son visage gonfle, son corps se déforme, elle a des hallucinations, elle ne sort plus, ne s’habille plus, se clochardise. Il lui est impossible de tenir un stylo. Yann lui propose alors de taper sous sa dictée les phrases divagatrices qu’elle crie ou chuchote et qui, mises bout à bout porteront le titre de La Maladie de la Mort.

Une nouvelle cure à l’hôpital de Neuilly la sauvera une fois encore. C’est une Marguerite ressuscitée qui dirige les répétitions de Savannah Bay. Madeleine Renaud est magnifique dans le rôle de la vieille femme mourante . Ce sera le dernier rôle de la comédienne qui, à quatre-vingt trois ans, remporte un triomphe. Au soir de la première, elle est ovationnée par une salle en larmes.

Au cours de rangements, Marguerite découvre un vieil album de photos, datées des années 30, à Shanghai. Pour elle c’est une invitation à reprendre la plume. Son adolescence retrouvée, elle écrit un chef d’œuvre : L’Amant. Ce roman, dont deux millions d’exemplaires seront vendus dans le monde entier lui vaudra le Prix Goncourt. À la suite de cet impressionnant succès, Marguerite Duras est devenue une star de la littérature dans le quartier de Saint-Germain des Prés. Les intellectuelles ont adopté son pull-over à col roulé, son petit gilet sans manches et ses grosses lunettes à monture d’écaille. Elle fait la couverture des magazines. À la radio, à la télévision, des émissions entières lui sont consacrées. Les rédacteurs en chef lui proposent des rubriques et s’arrachent ses articles.

Elle est éblouie et perd la notion du réel. Marguerite déifie Duras. Elle parle d’elle à la troisième personne et, se croyant infaillible, donne son avis sur tout, politique extérieure, politique intérieure, fait divers. Un journaliste astucieux manigance une série de rencontres télévisées: Marguerite Duras – François Mitterrand, à l’Elysée. Le président n’a pas oublié le passé, il est amical mais il prend du recul face à cette « Madame Je sais tout » et il abrège la suite des entretiens.

Avec les années qui s’accumulent, le désir d’écrire est de plus en plus impératif. C’est plus le besoin de se raconter que de créer des personnages qui poursuit Marguerite. Elle publie coup sur coup des romans-confessions : Yeux bleus, cheveux noirs sur son impudique intimité avec Yann, La Douleur, description de son aventure avec un homme de la Gestapo et celui du douloureux retour de Robert Antelme. Emily L., récit des hallucinations d’une femme ivre dans un caboulot. Elle trouve encore la force de mettre en scène, au Théâtre du Rond-Point, une seconde mouture de La Musica, au titre évocateur de La Musica 2ème avec pour interprètes Miou-Miou et Samy Frey.

La santé de Marguerite Duras se délabre de jour en jour. Elle souffre d’emphysème, le souffle lui manque, elle ne peut plus monter les escaliers, elle enfle de partout, elle souffre, elle est malheureuse.

En octobre 1988, elle entre à l’hôpital Laënnec. Après une opération d’une trachéotomie pour insuffisance respiratoire, elle est plongée dans un long coma artificiel dont elle ne sortira qu’en juin 1989. Les médecins l’ont crue perdue. Mais Duras ne meurt pas si facilement, son corps qu’elle a tant malmené a des ressources. Et la voici reprenant contact avec Claude Berry et Jean-Jacques Annaud pour le tournage de son film L’Amant. Après s’être enthousiasmée sur les qualités de son metteur en scène, Marguerite Duras se persuade qu‘il va la trahir. Elle finit par accepter le contrat à une condition: le nom de Duras ne paraîtra pas sur l’affiche qui portera la mention « film tiré de l’Amant ». Dès ce moment, elle déteste son propre ouvrage, elle le dénonce comme « un roman de gare » et se remet à l’ouvrage pour en publier une variante: L’Amant de la Chine du Nord, destinée à discréditer la première version.

À partir de 1992, Marguerite Duras ne publie plus. Elle se contente de tenir son journal intime. Elle ne reçoit que peu de monde, à l’exception de son fils, de son ancien amour Dionys et de quelques intimes. Yann sera près d’elle dans l‘appartement, comme une dame de compagnie auprès d’une vieille personne, souvent capricieuse, mais si bouleversante quand elle l’appelle dans un dernier ouvrage: « Je ne suis plus rien, je suis devenue complètement effrayante. Je ne tiens plus ensemble, viens vite, je n’ai plus de bouche, je n’ai plus de visage, Yann mon amour de la nuit ». (1)

Marguerite Donnadieu s’est éteinte le dimanche 3 mars 1996 en son domicile de la rue Saint-Benoît.

(1) « C’est tout » éditions P.O.L. 1995

8. Quelques Pièces

LE SQUARE

Analyse

Dans un jardin public, un homme et une jeune fille sont assis côte à côte. Elle surveille les enfants de sa patronne. Lui, petit voyageur de commerce sans envergure, se repose. Il engage le dialogue. L’un comme l’autre sont aussi mal armés devant la médiocrité de leur existence Et leur conversation ne les mènera à rien.

Critiques

« Pas d’intrigue et par conséquent pas de péripéties. Pas de problèmes, pas de vie, pas de mouvement.J’allais dire pas de personnages. Enfin presque pas…On les a choisis pour nous montrer que l’insignifiance signifie un tas de chose. C’est l’âme des simples vue par la N.R.F. (…) Il y a un mot terrible dans l’ouvrage de Mme Duras, c’est « Peut-être qu’on ne devrait jamais parler… ». Surtout lorsque cela vient après deux heures de ce régime. Si seulement cette pensée avait pu lui venir avant … ».

Jean-Jacques Gauthier – Le Figaro 19 septembre 1956

« Deux heures durant, sans même soulever leur séant, ces deux individus conversent et échangent des propos vaseux, cartilagineux, sans suite (…) Si l’on veut à tout prix intégrer ce dialogue brumeux dans le domaine dramatique, collons lui l’étiquette de « strip-tease psychologique ».

Max Favalelli – Paris Presse 19 septembre 1956

« Entre (les personnages) naît un dialogue qui n’est pas « naturel » et qui sait le redevenir grâce à l’art extraordinaire qu’a l’auteur de faire parler les gens comme ils parleraient s’ils osaient une bonne fois parler. Ils parlent de leur condition, de leur solitude, de leurs regrets et de leurs désirs, en employant les seuls mots qu’une bonne à tout faire et un commis voyageur emploieraient s’ils trouvaient le courage, se rencontrant, de se dire à quoi ils pensent, l’un dans son wagon de 2ème classe, l’autre dans sa chambre du 6ème étage, lorsqu’ils se trouvent face à eux-mêmes. Cela donne un chant alterné, un chant de deux voix qui cherchent à s’accorder, qui y parviennent, mesurent de nouveau leur écart et le comblent(…) Et l’autre qualité, la plus frappante, du langage des héros de Marguerite Duras est absolument la modestie. À ces gens là qu’elle fait parler « au dessus de leur condition », elle ne donne jamais que des images les plus simples, les plus directes et cet accent de politesse prudente, effarouchée qui ressemble à de les circonspection et qui est la crainte de blesser qui l’on croit plus faible et plus démuni que soi ».

Jacques Lemarchand – Le Figaro Littéraire 22 septembre 1956

Reprise au Théâtre de Poche de la rue Rochechouart, 9 mai 1958)

« À présent la preuve est faite qu’il s’agit bien d’un ouvrage d’une authenticité, d’un charme et d’une rareté incontestable. J’ajoute qu’il n’est ni réaliste, ni abstrait et que le lyrisme savoureux qui l’imprègne ne se charge d’aucun symbolisme facile. Cela est constamment pensé, médité, cela va droit au cœur et, tour à tour nous glace et nous fait sourire. Mme Marguerite Duras est un grand auteur ».

Morvan Lebesque – Carrefour 14 mai 1958

Reprise au Théâtre des Mathurins le 19 mai 1961)

« C’est un sourd et beau poème, une cantate à deux voix ».

Aspect de la France, 15 juin 1961

LES VIADUCS DE LA SEINE ET OISE

Analyse

Un couple de quinquagénaires bien tranquilles ont accompli un crime imprévisible dans « une existence jusque-là si conforme à la morale courante », ils ont assassiné une vieille cousine sourde et muette, l’ont dépecée et, d’un viaduc de Seine et Oise, ont jeté les différents morceaux de son corps dans les tenders des trains qui passaient. Ils ont la police à leurs trousses et attendent leur arrestation.

Critiques

« Ce dont l’auteur ne semble pas s’être aperçu, encore une fois, c’est que l’inexpliqué en tant que tel est insignifiant, sans doute parce qu’aucune valeur quelle qu’elle soit n’y est engagée. Mais à quoi bon tout cela ! Ce misérabilisme me répugne… ».

Gabriel Marcel – Les Nouvelles Littéraires 28 février 1963

« En écoutant cette investigation poético-psychologique, je m’imaginais malgré moi l’extraordinaire roman que l’ami Simenon eût tiré du même motif. Dans un langage intelligible à cent mille personnes, il fut descendu avec tout autant de poésie – qui n’aurait pas eu l’air de nous dire : « Attention, je vais être poétique » – dans les tunnels de l’âme de ces deux assassins. Je ne nie pas que l’ouvrage ait des qualités. Je soutiens que le mystère de l’interprète (Katharina Renn) en ajoute beaucoup à l’œuvre. Et je crois que la véritable poésie d’une écriture ne se met pas en italique ».

Jean-Jacques Gauthier – Le Figaro 25 février 1963

« Toute la qualité de l’œuvre réside dans le dialogue, à la fois réaliste et incertain, fuyant plein de surprise,. Tendresse et indifférence mêlées en un contrepoint savoureux, parfois aussi bizarre que les dialogues que doivent entendre les psychanalystes et parfois du plus émouvant naturel ».

Jacques Lemarchand – Le Figaro Littéraire 2 mars 1963)

« Le dialogue de Marguerite Duras, tout à petites touches, discrètes, presque naïves, mais insinuantes produit son habituel effet d’envoûtement ».

Paul Gordeaux – France Soir 23 février 1963

« Marguerite Duras donne ici, une fois de plus la mesure de son grand talent. Elle sait rendre familier l’indicible. Nous connaissons tout de Marcel et de Claire. Sauf ce que d’eux-mêmes, ils ne sauront jamais. Ce que Marcel, la tête sur la lunette de la guillotine ne sait toujours pas et Claire pas davantage , aussi longtemps qu’elle rumine là-dessus en prison ».

Morvan Lebesque – Carrefour 27 février 1963En décembre 1968, reprenant les personnages et donnant une suite aux Viaducs de Seine et Oise, Marguerite Duras écrit L’Amante Anglaise. La pièce se résume à un interrogatoire du couple.« Ce n’est plus tout à fait un envoûtement que j’ai eu l’impression de retrouver mais plutôt une quête, une méditation très profonde, un corps à corps avec la nuit menaçante de la folie ».

Mathieu Galey – Combat 23 février 1971

DES JOURNÉES ENTIÈRES DANS LES ARBRES

Analyse

Au soir de sa vie, une mère abusive va retrouver le fils qu’elle a tendrement aimé mais n’a pas su élever. L’enfant, pour lui échapper, se réfugiait des journées entières dans les arbres. Devenu un adulte, il s’est enfuit à Paris où il mène une existence totalement dissolue avec une prostituée de bas étage. Couverte de bijoux et cousue d’or, la mère vient provoquer une dernière fois ce fils chéri.

Critiques

« Si Marguerite Duras charme, envoûte, c’est qu’elle parle à voix basse une langue qui ressemble étrangement au murmure des vos rêves. Il est peu de ton plus personnel que le sien et pourtant il s’accorde si bien à ce qu’il y a de plus personnel en chacun de nous,il devient si intimement nôtre que nous serions bien incapables par instant, de décider ce qui appartient aux personnages qui, sur le théâtre se meurent de n’être que des ombres inconsolables, de ne pouvoir jamais retrouver l’émerveillement d’un amour qui commence. Mais c’est surtout la voix de la Mère que nous faisons nôtre. C’est qu’ au-delà des ridicules d’une passion maternelle exacerbée et qui ressemble à une infirmité de vieillesse , nous ne pouvons ne point découvrir tout le trésor de tendresse chaude et vraie ».

André Alter – Témoignage chrétien 23 décembre 1965

« Elle (M. Duras) est dotée d’une existence dramatique qu’on rencontre bien rarement dans le théâtre d’avant-garde. Aucune formule ne vient s’interposer entre les personnages et le spectateur. C’est là le vrai, le beau théâtre ».

Gabriel Marcel – Les Nouvelles Littéraires 13 janvier 1966

« Regrettons que la pièce de Marguerite Duras soit à la fois hermétique et incohérente ».

Roger Nahon – Le Populaire de Paris Décembre 1965

« La forme du dialogue littéraire ne recèle pas nécessairement de vertus scéniques, surtout lorsque l’auteur utilise la répétition dès mêmes phrases comme technique de suggestion poétique à la manière de certains romanciers américains d’avant guerre tel Caldwell. La mère me paraît d’autant plus radoteuse par la volonté trop évidente de l’auteur que Madeleine Renaud l’incarne avec la vérité qui eut fait rêver Antoine ».

Gilles Quéant – Plaisir de France Février 1966

« Je suis bien content ! Je vais enfin pouvoir dire du bien de Mme Marguerite Duras. Pas tout à fait autant que je l’aurais voulu mais assez quand même. La pièce n’est pas mal du tout, du moins au début, la première demi-heure est excellente. Après cette première demi-heure de retrouvailles et l’absorption d’une énorme choucroute, les choses malheureusement se diluent, s’amenuisent. M. Duras, qui était partie dans le comique, devient triste, cruelle, souvent insignifiante et un peu plus portée sur les répétitions. Sa vieille radote, c’est peut-être dans son caractère, mais c’est fastidieux ! ».

Jean Dutourd – France-Soir 4 Décembre 1965

LES EAUX ET FORÊTS

Analyse

« Le chien de Marguerite Victoire Sénéchal a mordu un passant sur le passage clouté. Jeanne Marie Duvivier est témoin. Les deux femmes veulent entraîner le passant et le chien à l’Institut Pasteur. Nous connaissons ces gens. C’est du monde, c’est de la matière humaine qui court les rues, se rassemble, se sépare, trotte sur ses petites jambes de fer, à la Bastille, Champs-Élysées, Concorde et ailleurs. On parle, on agit, on sait donner des petits coups de pouce au hasard sur les bords du Canal de la Marne au Rhin ou sur des passages cloutés ».

Texte de résumé, écrit par Marguerite Duras

Critiques

« Il y a longtemps que la pièce en un acte d’un auteur français d’aujourd’hui ne m’avait fait ressentir une telle tension, ne m’avait révélé, dans une admirable simplicité, une retenue parfaite, une ironie doucement amère, musicalement dosée, une psychologie si aiguë, une connaissance si joliment désabusée du coeur et du couple… Cette pièce à mon sens mérite qu’on aille l’aimer ».

Jean-Jacques Gautier – Le Figaro 8 octobre 1965

« Marguerite Duras reste fidèle aux thèmes de toute son œuvre. Mais elle prend avec eux une distance ironique nouvelle. Tout en conservant sa pitié naturelle pour ces destins de passants mal faits et mal éclairés, elle décide d’en rire et d’en faire rire ».

Bertrand Poirot-Delpech – Le Monde 16/17 mai 1965

« … Madame Duras nous a rendu sensibles à la mélancolie de ce qui n’aura pas lieu, au poids de ces petites solitudes qui ne se brisent pas ».

Robert Kanters – L’Express 24 Mai 1965

« Ces Eaux et Forêts respirent la santé… Le charme et la drôlerie de ce dialogue viennent de ce qu’il est conduit avec un réalisme qui semble ne laisser aucune place au délire verbal ».

Jacques Lemarchand – Le Figaro Littéraire 3 Juin 1965

« Cette nouvelle pièce des Eaux et Forêts est exactement ce que je crains d’appeler un petit chef d’œuvre. Une espèce d’ En attendant Godot féminin… Si au nom de Beckett, j’ajoute non moins imprudemment le nom de Tchékhov, on comprendra que cette pièce que je veux faire passer pour métaphysique est d’une drôlerie irrésistible… Diabolique à force d’intelligence, le texte de Marguerite Duras est d’une admirable simplicité ».

Guy Dumur – Le Nouvel Observateur 27 mai 1965

« Mme Duras, à ce qu’il paraît ne peut pas me souffrir. Rien ne m’aurait donc été plus délicieux que de dire du bien des Eaux Forêts. Ce plaisir m’a été refusé, Mme Duras décourage la louange et je vais être obligé de la traiter sans ménagements, tout comme si elle était de mes amis.(…) Cette piècette a ceci de particulier qu’elle est écrite dans le style le plus plat avec des vulgarités de vaudeville et qu’il ne s’y passe rien.

Jean Dutourd – France-Soir 8 octobre 1965