1. LUTÈCE

par Danielle MATHIEU-BOUILLON

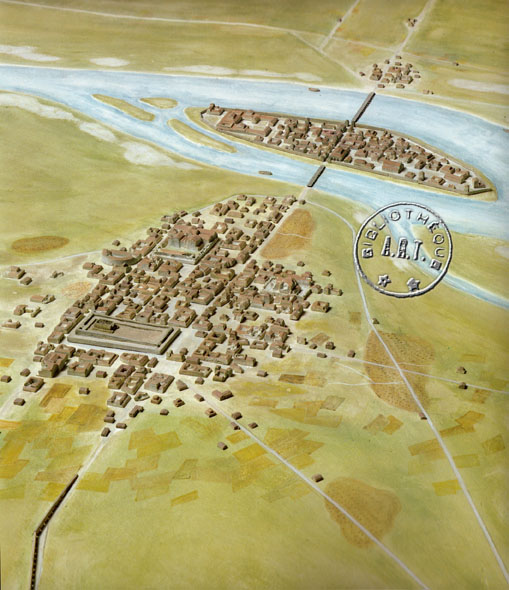

Maquette de restitution de Lutèce au Bas-Empire ( IVème-Vème siècles ) par L. Renou ( Musée Carnavalet )

1. LUTÈCE

« Rien ne distinguait l’île de Lutèce de cent îles semblables, enchâssées comme autant d’émeraudes dans le collier noué de la Seine, rien n’avait encore attiré l’attention sur ce village gaulois, ceint d’un mur de pierres grossièrement entassées et somnolent au milieu du fleuve, avant un jour du printemps de 53 avant Jésus-Christ où Jules César, venant de l’Amiénois, cherchait la route la plus brève vers Sens et le Gâtinais. (…) César arrêta son cheval et, désignant de l’index pointé l’île en face, où les toits coniques apparaissaient parmi les arbres feuillus, il dit : « Ce soir, j’établirai mon camp là ». Par ce geste, il venait de tirer Paris des ténèbres, comme un numéro gagnant à la loterie de l’Histoire. En y installant pour quelques jours l’assemblée de la Gaule, il lui assignait, par préfiguration, son rang de capitale. » Maurice Druon, in : Paris, de César à Saint-Louis Hachette, 1964

Après quelques tentatives de rébellion contre les Romains conduits par Labienus, la ville des Nautes, des « Parisis », vraisemblablement nommés ainsi à partir de la racine gauloise du mot « par » qui signifie bateau, Lutèce devient une cité romaine et bénéficie de l’organisation traditionnelle des cités conquises : la religion, la loi, la circulation, le spectacle. Un temple dédié à Jupiter est construit à l’emplacement de notre actuelle Notre-Dame. Le camp fortifié ou castellum est au centre de l’île, et, au-delà du fleuve, sur la rive gauche, la cité s’épanouit sur les contreforts de la montagne Sainte-Geneviève. Au nord, un temple dédié à Mercure se dresse sur la future Butte Montmartre.

Plus tard un palais sera construit à l’emplacement de notre palais de justice. Des thermes, un théâtre, des arènes s’établiront sur la rive gauche, la droite étant par trop marécageuse.

Depuis la fin du premier siècle, Lutèce prospère et symbolise peut-être mieux qu’ailleurs la Pax Romana. Sa population atteindra dix huit à vingt mille habitants. Même si c’est une cité de moyenne importance, elle aura néanmoins sa propre monnaie et les Romains fortunés aimeront y venir séjourner. C’est une ville paisible, avec une garnison militaire de petite importance. La mémoire évoque une seule petite rébellion contre l’autorité romaine qui se serait arrêtée d’elle-même.

Donc, dès le courant du Ier siècle de notre ère, dans la pure tradition romaine, Lutèce disposait de lieux de spectacles.

D’importantes découvertes ont été faites entre 1861 et 1884 par l’archéologue et architecte Théodore Vacquer qui surveilla les travaux au cours de la modernisation parisienne, d’où la découverte des vestiges de l’ancienne Lutèce, notamment au plan des édifices consacrés aux spectacles : – un amphithéâtre-arène et – un théâtre.

Proposition de reconstitution des arènes de Lutèce d'après J. Formigé - 1918

Les arènes de Lutèce ou l’amphithéâtre

Cet édifice, qualifié de tout temps d’arènes, est connu depuis le Moyen Age ; des textes le mentionnent au cours du XIIéme et XIIIéme siècles. Certaines traces historiques signalent une restauration de l’édifice à l’époque mérovingienne, mais elles ne sont pas avérées. Le terme des arènes a été préservé jusqu’à la fin du 18éme siècle. C’est au XIXéme siècle qu’on lui rendit son nom : l’amphithéâtre de Lutèce qui occupait une place excentrée à la ville, car on y donnait la mort. Il faut attendre les grands travaux du second Empire et notamment ceux entrepris dans les années 1860, lorsque le couvent des Augustines de la Congrégation Notre Dame et les jardins attenants furent expropriés, dans le cadre du projet de percement de la rue Monge. En 1869, des vestiges gallo-romains furent découverts par Théodore Vacquer. En peu de temps, la première partie de l’arène, celle qui était située au nord, fut mise au jour. Les notions de Patrimoine ne faisaient pas partie, à l’époque, des préoccupations essentielles de ces bâtisseurs d’une capitale moderne. Une partie importante de cet édifice, témoin de l’antique Lutèce, faillit laisser la place à un dépôt d’autobus. Un comité de savants se constitua. Il y eut un début de scandale. Il était désormais question de protéger ce site majeur.

Alors que la partie sud de l’édifice était mise au jour, la crise connut une ampleur nouvelle. Le 27 Juillet 1883, Victor Hugo entrait dans la lutte et écrivait au Président du Conseil municipal la lettre suivante :

Paris 27 Juillet 1883,

Monsieur le président,

Il n’est pas possible que Paris la ville de l’avenir renonce à la preuve vivante qu’elle a été la ville du passé. Le passé amène l’avenir. Les arènes sont l’antique marque de la grande ville. Elles sont un monument unique. Le conseil municipal qui les détruirait se détruirait en quelque sorte lui-même. Conservez les arènes de Lutèce. Conservez-les à tout prix. Vous ferez une action utile, et, ce qui vaut mieux, vous donnerez un grand exemple. Je vous serre les mains.

Victor Hugo

Ainsi sensibilisé, le Conseil municipal de Paris fit connaître rapidement sa décision d’acquérir puis de classer « monument historique » ces vestiges gallo-romains. Un square fut aménagé sur le site. Aujourd’hui, une partie de l’édifice a été reconstituée.

Les historiens et archéologues s’accordent pour constater que l’emplacement avait été choisi pour la topographie du terrain. Les architectes avaient réalisé cette construction de manière à ce qu’elle puisse bénéficier de la lumière du soleil levant. Les spectateurs, dont on pense qu’ils devaient venir de toute la région, avaient ainsi une vue dégagée sur la vallée de la Biévre, et une vision panoramique, sur les collines de Ménilmontant et de Belleville.

Mesurant 130 mètres de long sur 100 mètres de large, c’était le deuxième plus grand semi amphithéâtre connu en Gaule, capable de contenir 18.000 spectateurs. Il disposait également d’une scène, laquelle ne pouvait servir pour les tragédies, mais présentait des ballets, mimes et autres divertissements. Les accès se faisaient par deux rues : les actuelles rue des Écoles et rue Monge. On pouvait y accéder également depuis le forum.

LE THÉÀTRE

Les Romains considéraient le spectacle et notamment le théâtre comme un lieu de l’évolution culturelle des peuples, capable aussi de favoriser la romanisation des peuples conquis. Lutèce eut donc aussi son théâtre.

Le théâtre situé rue Racine. À la différence de l’amphithéâtre, il est constitué d’un demi-cercle fermé par une scène.

Là encore, c’est Théodore Vacquer qui le découvrit en 1861, lors des fouilles organisées autour du projet d’aménagement de nouvelles cuisines dans le lycée Saint-Louis, situées précisément entre la rue Racine et l’actuel boulevard Saint-Michel. Peu de choses subsistaient mais en constatant la présence de murs courbes, Vacquer eut l’immédiate intuition qu’il se trouvait en présence d’un théâtre mesurant environ 72 mètres sur 47 mètres. Des monnaies retrouvées permirent de dater l’édifice du début du IIème siècle après Jésus-Christ.

Il est important de noter que les travaux de la Commission du vieux Paris, notamment ceux de Michel Fleury, ont bien confirmé l’existence de ce théâtre. On y représentait Sénèque, Térence, et Plaute.

Vers 270, une invasion germanique obligera la cité tranquille d’élever une fortification autour de l’île de la Cité, les habitants de la rive gauche se réfugieront à l’intérieur de l’île. Les remparts ne tiendront pas l’assaut des Germains ; il faudra les refaire en se servant notamment des pierres des édifices construits sur la rive gauche. C’est ainsi que l’on a retrouvé les traces de noms de spectateurs qui avaient leurs places attitrées dans les lieux de spectacle. Ils s’appelaient « Tetricus », « Solimarus », « Serdus », « Marcellus ». Ces bourgeois gallo-romains habitaient le « Quartier latin ».

On oublie même que dans la seconde moitié du IVème siècle, Julien fut hissé sur le pavois, à la manière franque, c’est-à-dire proclamé Empereur de Rome, devant le temple de Jupiter (aujourd’hui parvis de Notre-Dame ), dans cette Lutèce qu’il aimait tant, -sa « chère Lutèce » dont il organisa le dégrèvement des impôts et qu’il défendit, à l’occasion de plusieurs attaques. Il s’agissait de l’Empereur Julien (331-363), plus connu sous le nom d’apostat. Il y séjournera trois hivers, entre ses diverses campagnes et passera une grande partie de ses nuits à rédiger ses œuvres :

« Je me trouvais dans ma chère Lutèce – c’est ainsi qu’on appelle dans les gaules la ville des Parisiens. Elle occupe une île au milieu de la rivière ; des ponts de bois la joignent aux deux bords. Rarement la rivière croît ou diminue ; telle elle est en été, telle elle demeure en hiver ; on en boit volontiers l’eau très pure et très agréable à la vue ».

Peu nombreux sont ceux qui se souviennent encore de ce jeune empereur, d’une grande culture helléniste, qui avait abandonné la foi chrétienne et qui laissa de nombreux écrits empreints de philosophie, non dépourvus d’humour, quand il s’attaqua à l’histoire des Empereurs romains.

Il fut pourtant le premier amoureux célèbre de Paris.

La paix romaine, malgré quelques intermittences tumultueuses, durera cinq siècles. Au IVème siècle, la ville devient chrétienne avant que des invasions barbares ne tentent à nouveau de la détruire. Ce n’est plus le temps du théâtre mais celui de la peur.

Une ardente jeune fille de quinze ans exhorte les Parisiens à demeurer, à ne pas fuir les Huns, mais à se défendre :

« Mettez-vous à genoux et priez ; je le sais, je les vois : les Huns ne viendront pas.»

Premier miracle : On la croit. Second miracle : Attila ne vient pas.

Elle s’appelle Geneviève, sera sanctifiée et donnera son nom à la colline où Paris est né sur la rive gauche.

Le Christianisme naissant va bientôt condamner cet art jugé obscène qui célèbre par trop les dieux du monde païen. Le spectacle se limitera désormais à l’image du film de Marcel Carné, Les Visiteurs du soir, aux baladins, chanteurs, musiciens, jongleurs ou montreurs d’ours, qui parcourent les routes pour s’installer soit sur une place de village, soit dans la grande salle d’un château.

Mais il faudra attendre quelque six siècles pour que l’on reparle de théâtre dans la capitale…

Bibliographie :

* Lutèce Paris de César à Clovis, Éditeur. Société des amis du Musée Carnavalet 1985, 430 pages

* Misopogon (Μισοπώγων en grec ancien) ou L’ennemi de la barbe est une œuvre écrite en grec par l’empereur romain Julien au début de l’année 363.

* De bello Gallico – La Guerre des Gaules Livre VII chapitre LVII : Jules César ( rédigé en 52-51 avant J.C)

* L’Empereur Julien ou le rêve calciné de Benoist Méchin , Ed. Perrin 1977

* Paris de César à Saint Louis de Maurice Druon de l’Académie Française, Hachette 1964

* Les Fortifications de Paris de Guy de Halle, Editions Horvath ISBN 2-7171-0464-X

* La Crypte archéologique du parvis de Notre-Dame de Michel Fleury 2001

Iconographie :

*Fonds de la Bibliothèque historique de la Ville de Paris et du Musée Carnavalet ( plans, reconstitutions, maquettes, photos)

*Croquis de Théodore Vacquer, architecte et archéologue (1824-1899)

Reconstitution datant du XIXème siècle du Théâtre de Lutèce. (Coll. particulière)