Thierry Maulnier

par Geneviève LATOUR

Thierry Maulnier * Photo Harcourt Collections A.R.T.

ou

un témoin de conviction

« ll s’agit pour l’homme de retrouver un univers, un univers qui soit digne de lui ». Ainsi s’exprimait Thierry Maulnier qui fut l’une des personnalités les plus originales et les plus attachantes de son temps. Tout à la fois journaliste, dramaturge, critique littéraire et dramatique, essayiste, directeur de revues, esclave d’une douzaine de chats trônant dans son salon, homme de principes, non conformiste, enthousiaste, parfois doctrinaire, joyeux camarade, moraliste, intransigeant, nonchalant, zélé, infatigable, souvent imprévisible…

Tel fut l’auteur d’œuvres comptant parmi les plus importantes de la seconde moitié du siècle dernier.

1. Un enfant prodige

2. Un étudiant surdoué et dilettante

3. Un journaliste passionnément engagé

4. Retour vers la poésie et le théâtre

5. Vivre le Théâtre à deux

6. Un théâtre engagé

7. Le Théâtre face à l’action politique

8. Un talent officiellement reconnu

9. Analyse et critiques de quelques pièces

10. Oeuvres dramatiques

11. Extraits

Le 6 août 1907 se mariaient Joseph Odilon Talagrand, fils d’un chef de gare de Lozère et Virginie Gibrac dont le père, journaliste politique, était un fougueux patriote.

Le 10 mars 1908 naissait Marc et, dix mois plus tard, le 1er octobre 1909 la famille fêtait l’arrivée d’un petit frère Jacques.

Joseph, ancien brillant élève de l’Ecole Normale, était devenu professeur de lettres ainsi que son épouse qui, après de sérieuses études au lycée Fénelon de Paris, avait été l’une des premières étudiantes de l’École Normale de Sèvres. Tous deux étaient affectés au lycée d’Alès.

Leurs enfants étaient d’autant plus inséparables qu’ils ignorèrent l’école et les petits camarades. Leur père, refusant de les scolariser, leur servait de mentor. Il leur enseigna tout particulièrement l’Histoire de France et la littérature.

À huit ans, Jacques découvrait le théâtre de Sophocle, de Corneille, La Légende des Siècles, ainsi que Les Fables de La Fontaine.

La guerre de 1914-1918 fut pour la famille Talagrand une période d’exaltation patriotique et au soir du 11 novembre 1918, applaudi par ses parents, le petit Jacques de sept ans composa sa première chansonnette :

Fais ta malle, mon vieux Guillaume

Mon vieux Guillaume fais ta malle

Car dans ton royaume on s’emballe

Mais pour éviter qu’on t’emballe

Mon vieux Guillaume fais ta malle…

À onze ans, mettant à profit l’enseignement de son père, Jacques s’attaqua à la tragédie. Respectant la loi des trois unités, il écrivit sa première œuvre en vers, intitulée : Tomyris, reine des Messagètes, Cyrus, les Amazones, les soldats de l’armée des Scytes et de celle des Perses n’avaient aucun secret pour l’enfant. Ces personnages lui étaient bien plus proches que ne l’étaient les célèbres Pieds Nickelés, d’alors.

Puis, Saint-Simon en herbe, Jacques n’hésita pas à écrire ses mémoires, à l’âge de douze ans.

Après seize ans de mariage, en 1923, Joseph et Virginie se séparèrent. Joseph fut muté à Nice emmenant avec lui les deux garçons.

À quatorze ans, en classe de première, Jacques fut inscrit au Concours Général d’Histoire, il se classa deuxième et quelques semaines plus tard fut reçu à sa première partie de bachot.

Alors que Virginie venait de se remarier, les rapports entre le père et ses fils ne cessaient de se dégrader. Il était temps de se quitter. Ce furent les grands parents maternels, habitant à Garches, en région parisienne, qui accueillirent les deux adolescents. Ceux-ci entrèrent alors en classe de philo au lycée Louis le Grand. En fin d’année, après n’avoir obtenu qu’un premier accessit de Grec et d’Histoire Naturelle, Jacques fut reçu au bachot avec la mention « assez bien ». C’en était fini de sa brillance d’enfant modèle.

Le futur Thierry Maulnier à gauche et son frère en 1913 in : "Thierry Maulnier" de Étienne de Montesy Ed.Julliard 1994 Collection partic.

2. Un étudiant surdoué et dilettante

L’avenir de l’adolescent parut tout tracé : il deviendrait professeur comme ses parents. Inscrit en hypokhâgne, il fit la connaissance de Roger Vaillant et de Robert Brasillach. Alors que lycéen, il trouvait grand intérêt à ses études, étudiant voici qu’il commençait à s’ennuyer pendant les cours. Heureusement que la faconde de l’un de ses professeurs, M. Bellerat, le séduisit et l’amusa ; ainsi se remit-il au travail avec une facilité d’assimilation insolente.

Faisant sienne la formule « Mens sana in corpore sano », Jacques ne méprisait pas le sport et de longues marches à travers Paris ne lui faisaient pas peur.

Mais sa plus grande joie fut la découverte du Théâtre. Avec son ami Brasillach, ils devinrent de fidèles admirateurs des spectacles de Gaston Baty au Studio des Champs-Élysées, de Louis Jouvet au théâtre de l’Athénée, de Charles Dullin à l’Atelier et plus particulièrement encore de Georges Pitoëff au théâtre des Mathurins. Entraînés par leur enthousiasme, ils se lancèrent dans l’écriture de pastiches, – à qui étonnera l’autre -, puis rejoints par Roger Vaillant, ils entamèrent un grand roman d’aventure et d’épopée, Fulgur.

N’ayant pas encore atteint ses dix-huit ans, Jacques dut demander une dispense pour être inscrit à l’École Normale. Peine perdue, il échoua au concours d’entrée, qu’il repassera l‘année suivante et sera reçu neuvième.

Rue d’Ulm, Jacques fut heureux. Il se sentait libre de diriger ses activités, ses lectures. Pascal, Racine et Rousseau furent ses auteurs préférés. Mais son indépendance d’esprit, moyennement appréciée par ses professeurs, lui valut ce jugement : « Les notes obtenues par cet élève le montrent également capable de faire très bien et très mal ».

Pour son diplôme de fin d’études, il choisit L’Art dramatique chez Racine d’après ses préfaces. Il obtint l’excellente note, très rare, de 18/20. Néanmoins, il échoua à l’agrégation de Lettres et, de ce fait, ne sera jamais professeur. Détestant cette profession, Jacques en était profondément ravi.

3. Un journaliste passionnément engagé

Embauché à la Revue universelle que finançait le quotidien d’extrême droite L’Action française, Jacques Talagrand signera désormais ses articles du pseudonyme de Thierry Maulnier, sous prétexte qu’ « un déguisement permet d’affirmer ses idées ».

En mars 1930, Charles Maurras, directeur de L’Action française, confia au jeune journaliste la rubrique littéraire du quotidien, puis bientôt celle de la politique. Les commentaires de Thierry Maulnier concernant à la fois l’inquiétante montée de l’hitlérisme en Allemagne et l’immobilisme de la Société des Nations furent approuvés à la fois par l’ensemble de la rédaction dont faisaient partie Roger Brasillach et Pierre Drieu de la Rochelle, et par nombre de fidèles lecteurs.

Quoique très myope, Jacques dut effectuer son service militaire. Pendant ce temps, il écrivit une étude sur Nietzsche, très remarquée. À ce propos, il manqua de peu le Prix de la Critique parce que les membres du jury, le jugeant à peine sorti de l’adolescence et plein de talent, pensaient que « les lauriers ne lui manqueraient pas ».

Sans se décourager le jeune auteur publiait son premier ouvrage La Crise est dans l’homme.

En 1933 naissait une nouvelle revue consacrée à la jeunesse et aux sports. Les articles furent signés Roger Brasillach, Paul Morand, Henri de Montherlant, Jean-Louis Vaudoyer, René Clair. Thierry tint la rubrique La Jeunesse dans le monde ; il y dénonçait l’embrigadement des jeunes hitlériens.

Le 6 février 1934, rejoignant les membres du mouvement des Croix de Feu, Thierry Maulnier participa aux manifestations antigouvernementales devant la Chambre des Députés.

Outre ses articles donnés à L’Action française, Thierry faisait partie de la rédaction des Nouvelles Littéraires, de La Revue française, de La Revue universelle et de Je suis partout, quotidien que venaient de lancer les éditions Fayard. De plus, en collaboration avec Brasillach il faisait publier chez Grasset un énorme pavé : Demain, la France dans lequel était écrit : « L’homme n’est pas réduit au rôle de fantôme anonyme, dévoué à une souveraineté mythique ou au service d’un Etat inhumain, mais tout simplement impliqué dans son cadre et son milieu naturel ».(1)

En dépit de toutes ces tâches littéraires, Thierry semblait mener une vie facile, agréable, entouré d’amis et admiré par nombre d’étudiants qui appréciaient ses articles. Habitant un petit appartement au 27 rue de Bellechasse, il n’était pas de jour qu’on ne le rencontrât au Café de Flore ou Aux Deux Magots. Il avait toujours le temps de lire et d’aller applaudir au théâtre les œuvres de Jean Giraudoux, son auteur dramatique préféré. Son ami, Claude Roy, le définissait comme « un grand travailleur et aussi un grand paresseux, toujours en avance d’une idée sur son temps et en retard de deux rendez-vous sur son emploi du temps. Dans son œuvre, la même attitude nous frappe. Il ne sépare point la pensée de l’action, ni la culture de l’action politique ».(2)

En mai 1935, paraissait en librairie un remarquable essai sur Racine, ouvrage signé Thierry Maulnier, qui valut Le Prix des Critiques à son auteur devenu célèbre dans le monde littéraire.

Tout en poursuivant sa participation à L’Action française, Thierry Maulnier créa avec Jean de Fabrégues, ancien secrétaire de Charles Maurras, une revue, Combat, dans laquelle, au grand étonnement des lecteurs, ils défendaient des idées du style : « Il est intolérable que les ouvriers peinent pour le plus grand bénéfice de la classe bourgeoise et dominante ».

Insatiable, quelques mois plus tard, en pleine période du Front populaire, Thierry Maulnier fonda un nouvel organe subversif, L’Insurgé, défendant à la fois le marxisme et le patriotisme ainsi que le proclamait l’éditorial du premier numéro : « Depuis dix huit ans que la France s’avilit, on a dressé un certain nombre de réquisitoires contre le régime et l’équipe dirigeante. Il est temps aujourd’hui de dresser un réquisitoire contre la France ». Le 10 mars 1937, Thierry Maulnier et cinq autres journalistes furent inculpés pour avoir signé un article relatant une fusillade au cours de laquelle la troupe aurait tiré sur les ouvriers. Arrestation à laquelle il répondit : « Nous aimons mieux être par vous envoyés en correctionnelle que de recevoir la Légion d’Honneur … »(3)

Bien que ses ventes fussent fort honorables, L’Insurgé dut mettre fin à sa publication en octobre 1937.

Ce fut alors que, sans se décourager une fois de plus, Thierry Maulnier fit éditer un essai : Au delà du nationalisme, dans lequel il reprenait tous ses anciens articles critiquant, à la fois, le marxisme et le fascisme. Pour lui la France se devait de trouver une voie entre le régime démocratique et le régime totalitaire.

(1) Demain la France page 185

(2) Claude Roy Je suis partout 23 juillet 1937

(3) L’insurgé 10 mars 1937

4. Retour vers la poésie et le théâtre

Bientôt Thierry se sentit à nouveau concerné par la poésie et le théâtre comme au temps de son enfance. Dans le cadre du Cercle littéraire de la Rive Gauche, il donna des conférences sur les tragédies de Corneille, sur le théâtre de Jean Giraudoux qu’il continuait à apprécier tout particulièrement …

En juillet 1939 les éditions Gallimard publièrent L’Introduction à la poésie française signée Thierry Maulnier. Alors il écrivit à sa mère : « Cette anthologie est naturellement partiale et fera crier, je l’espère, beaucoup de gens ». (1) Mais les évènements, hélas, en décidèrent autrement et l’ouvrage n’eut pas le temps de donner raison à son auteur. Celui-ci fut mobilisé, le 3 septembre, comme lieutenant d’infanterie, affecté au dépôt de Fontainebleau, en attendant d’être réformé pour cause de grave myopie.

De retour à Paris, Thierry Maulnier reprit ses activités journalistiques et littéraires. Il poursuivit sa collaboration à L’Action française, donna quelques articles à La Revue française et à Je suis partout. En outre, il créa, avec Kléber Haedens, La Revue française des idées et des œuvres, organe fugitif qui n’eut guère le temps de s’imposer.

Le 12 juin 1940, accompagnant la rédaction de L’Action française, Thierry Maulnier quitta Paris pour Bordeaux, puis pour Limoges. Il revint à la capitale dans le courant du mois d’octobre et assista le 11 novembre au rassemblement interdit des étudiants rendant hommage au Soldat inconnu, sous l’Arc de triomphe. Mais bientôt, ne trouvant plus sa place dans un Paris occupé, il décida de rejoindre L’Action française, définitivement installée à Lyon.

Dans le train le menant à la ligne de démarcation, il rencontra une jeune comédienne, Marcelle Tassencourt, qu’il avait applaudie quelques années auparavant dans le rôle de Junie de Britannicus. Ce fut LE coup de foudre. Alors que la jeune femme était engagée par Louis Jouvet pour partir en tournée en Amérique, elle rompit son contrat. Elle était l’épouse du journaliste Louis-Gabriel Robinet, elle divorça. Et les amoureux ne se quittèrent plus.

À Lyon, Thierry fit la connaissance de Pierre Brisson qui lui proposa d’entrer à la rédaction du Figaro. Malheureusement le 11 novembre 1942, Brisson sabordait son quotidien : « Les consignes impératives qui viennent de nous parvenir ne nous permettent plus de poursuivre notre tâche, sans offenser nos sentiments les plus intimes et sans trahir la confiance du public ».

Sans grand travail, que faire à Lyon ? On ne pouvait que s’ennuyer. Aussi le jeune couple s’installa-t-il définitivement à Paris.

Refusant désormais de s’impliquer dans le domaine politique, Thierry Maulnier se bornait à ne tenir qu’une rubrique littéraire qu’il envoyait régulièrement à L’Action française.

Grâce à Marcelle Tassencourt, Thierry commença à fréquenter le monde du théâtre avec le plus grand plaisir. Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Jacques Audiberti, Arthur Adamov devinrent de leurs amis.

Le 31 janvier 1944, Maulnier apprit avec chagrin le décès de Jean Giraudoux, son auteur dramatique préféré. Il lui rendit ainsi hommage : « Dans la nuit où est plongée l’Europe depuis quatre ans, il était une des plus vives, des plus chaleureuses clartés par lesquelles se maintiennent l’honneur et la vie de notre culture ». (2)

Au printemps 1944, alors, que Jean Anouilh triomphait avec son Antigone, au théâtre de l’Atelier, Thierry Maulnier ne put s’empêcher de comparer l’héroine à celle du poète du XVIème siècle, Robert Garnier, avec une préférence marquée pour cette dernière.

Ayant fait la connaissance du jeune animateur de vingt-deux ans Pierre Franck, Maulnier lui proposa de mettre en scène cette seconde Antigone, après avoir retravaillé certains passages et fait les coupures nécessaires.

Sous le titre Antigone 1568, la pièce sera présentée au théâtre Charles de Rochefort à partir du 19 mai 1944. La répétition générale eut lieu devant une brillante assemblée parmi laquelle on reconnaissait Jean Cocteau, Jacques Copeau, Jean-Louis Vaudoyer, ancien administrateur de la Comédie-Française. Le spectacle connut un grand succès que partagea Marcelle Tassencourt dans le rôle de l’héroïne. Néanmoins, on dut déplorer une fausse note : celle du critique Alain Laubreaux, collaborationniste notoire : « Il ne s’agit pas ici de la représentation d’une œuvre rare, mais d’être dans le ton, de donner aliment à une certaine pédanterie esthétique que les « savantasses » à lunettes d’écaille nous proposent comme un pur miroir de la poésie ».(3)

Après une vingtaine de représentations, début juin, le spectacle dut s’arrêter pour cause d’évènements et ne sera repris qu’en janvier 1945, au Théâtre du Vieux-Colombier dans le cadre de matinées poétiques.

(1) Lettre du juillet 1939

(2) L’Action française 18 février 1944

(3) Je suis partout 26 mai 1944

5. Vivre le Théâtre à deux

À la suite de la Libération, Le Figaro refit surface et Thierry Maulnier, après avoir signé, en août, son dernier article à L’Action française, y reprit son rôle de critique et parfois même de chroniqueur en première page. Sa nouvelle arrivée au journal ne fut pas du goût de chacun : « … M. Thierry Maulnier ! La conversion est tout de même trop récente pour ne pas paraître vraiment scandaleuse » (1) s’indignèrent certains confrères journalistes.

À cela Maulnier répondit qu’en effet il avait été un rédacteur assidu de L’Action française mais simplement en tant que critique dramatique et qu’il ne s’était jamais exprimé politiquement. Néanmoins sa carte de presse lui fut retirée. Elle ne lui fut rendue que grâce aux témoignages de Roger Stéphane, journaliste engagé dans la Résistance, faisant mention de contacts secrets avec Maulnier pendant l’Occupation.

Tandis que Maulnier se sentait dédouané de tout collaborationnisme, il fut très affecté par la condamnation à mort de Robert Brasillach. Il se joignit alors à Jean Anouilh et à Marcel Aymé pour faire signer une pétition en faveur de son ancien ami. Le général de Gaulle demeura inflexible et Brasillach sera fusillé le 12 février 1945, à l’âge de trente-cinq ans. Ce fut alors le tour de Charles Maurras d’être condamné à la prison à vie, puis celui de Lucien Rebatet, ancien directeur de Je suis partout qui fut arrêté.

Cette fois encore, Maulnier fut à la source d’une pétition en faveur de ce nouveau condamné à mort. Plus chanceux que Brasillach, Rebatet vit sa peine commuée en détention perpétuelle.

Encouragé par son épouse et par l’heureuse expérience de Antigone 1568, le critique dramatique Thierry Maulnier sauta le pas et devint un auteur dramatique. En 1946, il termina sa première pièce : La Course des rois, inspirée de la mythologie antique. Le roi Oenomaos sait qu’il perdra son royaume s’il s’entête à vouloir marier sa fille Hippodamie. Possesseur de chevaux d’une exceptionnelle rapidité, il proposa aux prétendants de les affronter lors d’une course de char, le vainqueur obtiendra la main de la jeune fille. Au fond de lui-même, il est persuadé qu’aucun amoureux ne gagnera. Alors que Myrtilos, le conducteur du char, désire en secret Hippodamie, celle-ci est amoureuse du jeune prince indien Pelops. Pour que ce dernier gagne la course, Hippodamie promet à Myrtilos, de se donner à lui, s’il retient ses chevaux. Ayant accepté le marché, après la victoire de Pelops, Myrtos vient chercher sa récompense, il sera tué par son rival.

Écrit à la fin de la guerre, ce drame se voulait le miroir d’une jeunesse encore prête à s’engager quel que soit le danger : « Tous les hommes marchent vers la mort, mais ils marchent à reculons. Il arrive à certains d’entre eux, quand ils ont vingt ans, d’entendre derrière eux un appel, et ils reconnaissent cet appel et, fiers d’avoir été désignés pour mourir, ils se retournent et reprennent leur course ».(2)

Ce fut au théâtre du Vieux-Colombier que fut affichée la pièce à partir du 25 janvier 1947. Dans la mise en scène du jeune Maurice Cazeneuve, Marcelle Tassencourt jouait le rôle d’Hippodamie. Tandis que le public se montra chaleureux, la critique, sous la plume du journaliste Maurice Schumann, fut quelque peu réticente, jugeant que Thierry Maulnier : « s’empare du théâtre, mais n’a pas encore inventé son théâtre ».

Dans le même temps que se jouait La Course des rois paraissait une importante revue littéraire intitulée : La Table ronde, qui d’après Thierry Maulnier était « destinée à faire apparaître tout ce qui est significatif de notre civilisation dans toutes ses formes ». Elle comptait, parmi ses rédacteurs, des écrivains de sensibilités aussi diverses que François Mauriac, Albert Camus, Raymond Aron, Thierry Maulnier, auxquels viendront s’adjoindre la bande des Hussards : Roger Nimier, Bernard Frank, Antoine Blondin, Jean-Louis Curtis.. Mis en accusation pour refuser de reconnaître les méfaits du totalitarisme stalinien, Jean-Paul Sartre fut écarté.

En 1949, un événement politique poussa Thierry Maulnier à écrire sa troisième pièce. Le ministre hongrois, Laslo Rajk, fut condamné et pendu pour cause de « déviationnisme ». Afin de sauver sa peau, il lui aurait simplement suffi, non de prouver son innocence, mais d’abjurer ses idées.

Le sujet était passionnant et Thierry Maulnier, n’ayant pas oublié son engouement de jeunesse pour la pucelle d’Orléans, décida d’en faire le personnage principal d’un drame traitant de la solitude face au pouvoir. Se référant à l’article qu’il avait écrit dix huit ans auparavant : « Entre Jeanne ouvrière de la France et Jeanne soldat de Dieu, il y a le jeu d’une volonté et d’un coeur, entre Jeanne mystique et Jeanne politique, il y a Jeanne solitaire » (3), le plan de Jeanne et les juges était construit.

Avant que ne s’ouvrit son procès, Jeanne comptait sur le secours du Dauphin : « Mon roi me délivrera, il rentrera dans Paris et les Anglais repasseront la mer ! » pensait-elle. Mais le futur Charles VII n’était qu’un ingrat. Elle espérait aussi que les voix du ciel qu’elle avait écoutées à Domrémy, viendraient à son secours. Mais Saint Michel fut formel : « Vous n’irez pas vers elle, ordonna-t-il à Ste Catherine et à Ste Marguerite, il faut qu’elle torde ses mains et qu’elle pleure dans la nuit, et qu’elle appelle… et qu’elle appelle… et qu’elle appelle… ». (4) Tout d’abord, épuisée de fatigue et morte de peur, Jeanne abjura sa foi et retomba au rang des communs mortels, puis, dans un sursaut d’orgueil, elle se reprit et, de ce fait, se condamna à mort. Elle entendit alors « l’autre Jeanne », celle qui vivait en elle, au fond de son cœur, la réconforter : « Tu seras reine pour tous ceux qui, comme toi, comparaitront devant les juges de politique et de vengeance, dans la solitude et le désarroi, et sauront que tu es près d’eux. Reine des peuples opprimés, reine des vaincus qu’on bâillonne, reine des prisons et des suppliques, reine de la foule et des libertés qui ne finissent pas d’être tuées et de renaître ».(5) Et le spectacle se terminait par l’audition d’un Te Deum suivi de son de cloches carillonnantes.

Représentée le 29 mai 1949 sur le parvis de la cathédrale de Rouen, dans une mise en scène de Maurice Cazeneuve, avec dans le rôle de Jeanne, Jacqueline Morane et dans celui de « l’autre Jeanne », Marcelle Tassencourt, la pièce connut un grand succès de la part d’un public très ému et d’une presse très enthousiaste. Et voici Thierry Maulnier reconnu, désormais, comme l’un des plus célèbres auteurs dramatiques de son temps.

Elle fut reprise en mai 1950, au théâtre du Vieux-Colombier.

Les éditions Fayard lui commandèrent une Histoire du Théâtre et lui présentèrent Michel Clare, un jeune champion athlétique, amoureux de littérature. Le courant passa entre les deux hommes et Thierry fit de Michel son secrétaire. Grâce à ce dernier, Maulnier découvrit le monde du sport ; n’hésitant pas de s’y mêler, il participait, le dimanche matin, aux entraînements de course à pied au stade Roland-Garros. Ses résultats étaient très encourageants. Il alla jusqu’à remporter le prix du Figaro littéraire en courant le 1.000 m. en 2’53’’.

Ce fut ainsi que pendant plusieurs années, le critique dramatique se dédoubla en chroniqueur sportif, à l’occasion du Tournoi des cinq Nations et du Tour de France.

Pour autant, Thierry Maulnier n’oubliait pas le Théâtre et s’adonna à l’écriture d’une pièce : La Ville au fond de la mer destinée à la radiodiffusion nationale. La retransmission eut lieu le 1er juillet 1950, avec pour interprètes Michel Vitold, Maria Casarès, Roger Blin et Marcelle Tassencourt.

Prenant pour cadre la ville d’Ys, engloutie sous la mer par la faute de Dahut, la fille du roi Gradlon, Thierry Maulnier imposait, à ses héros, sa propre philosophie. Pour lui, en effet la pièce de théâtre se devait de traduire la « dramatique intérieure » de l’auteur : « l’homme n’est pas fait pour être immobile, il est fait pour conquérir, pour conquérir son humanité ». (6)

La pièce ne connut pas le retentissement espéré et ne fut pas reprise sur une scène parisienne, comme l’aurait souhaité son auteur.

(1) Le Populaire 12 septembre 1944

(2) La Course des rois acte I, scène III

(3) Revue française 7 juin 1931

(4) Jeanne et ses juges 1ère partie, scène VII

(5) idem 2ème partie scène XII

(6) Le Figaro 24 juin 1952

6. Un théâtre engagé

Invité par Jean Vilar au Festival d’Avignon de juillet 1950, Thierry entreprit un nouvel ouvrage qu’il intitula Le Profanateur. (1) La pièce fut reçue comme éminemment politique. Cette fois encore, l’auteur se servait de la scène comme d’une tribune pour y exprimer ses propres idées. Croyant mettre dans l’embarras le critique dramatique Thierry Maulnier, la rédaction de Combat lui demanda, malicieusement, de juger l’ouvrage de l’auteur dramatique Thierry Maulnier. Ce fut un plaisir que de jouer le jeu :

Le critique : « Je pourrais me montrer à l’égard du Profanateur plus sévère que tout autre. Ce serait être beau joueur si j’écris quelque chose comme ceci : Le Profanateur est la plus mauvaise pièce de la saison. Personne ne me croira. J’aime mieux me borner à reporter quelques questions et répondre d’une petite conversation que j’ai eue avec « l’auteur » au terme de la première représentation. : il me semble que ton Profanateur se laisse tuer bien facilement. S’il voulait, il materait ces conspirateurs sans grande peine. Il y a là un peu d’invraisemblance… ».

L’auteur : « D’accord. Mais n’oublie pas que mon personnage est un joueur et surtout qu’il a fait depuis longtemps le tour des plaisirs de la vie. La mort et ce qui se passe au-delà l’intéressent prodigieusement. En somme, c’est presqu’un suicide par curiosité. »

Le critique : « Tu as dit et écrit que ta pièce avait, à ton sens, une résonance actuelle, qu’en particulier, tu avais pensé aux militants des partis totalitaires modernes. Alors pourquoi avoir mis ta pièce au XIIème siècle ?

L’auteur : « J’ai bien voulu que ma pièce ait une actualité, mais je n’ai pas voulu qu’elle soit seulement actuelle. Je reconnais que les problèmes politiques du monde moderne sont très intéressants, mais je n’ai pas trouvé le moyen de donner une dimension poétique à une discussion sur le matérialisme historique. Ce moyen doit exister. Je chercherai. »

Le critique : « J’aurais quelques observations à faire au sujet de tes acteurs… ».

L’auteur : « Garde-t-en bien… Ils me plaisent tous et je les défendrai vigoureusement ». (2)

Affichée lors du Festival d’Avignon 1951, pour être représentée dans les Jardins d’Urbain V, la pièce connut un parcours difficile. Jean Vilar ne trouva pas le temps de la mettre correctement en scène, ce furent Thierry Maulnier et Marcelle Tassencourt qui en achevèrent le montage, – alors que celle-ci apprenait le décès de son père -. Au soir de la première représentation, un des acteurs, Tony Taffin, eut un malaise en scène et Jean Vilar, peu sûr de son texte, avait de fâcheux silences. Et pourtant, sous le ciel étoilé d’Avignon, le spectacle connut un grand succès.

La pièce aurait dû être reprise au Théâtre du Vieux-Colombier. Mais le directeur du lieu préféra garder son spectacle en cours qui faisait le plein tous les soirs. Alors, ce fut à l’Athénée, deux mois après la mort de Louis Jouvet, que Le Profanateur fut affiché dans une nouvelle mise en scène de Tania Balachova. L’accueil du public fut très chaleureux. Mais le 3 mars 1952, le contrat signé avec le théâtre expirait, il fallait donc trouver un autre lieu…

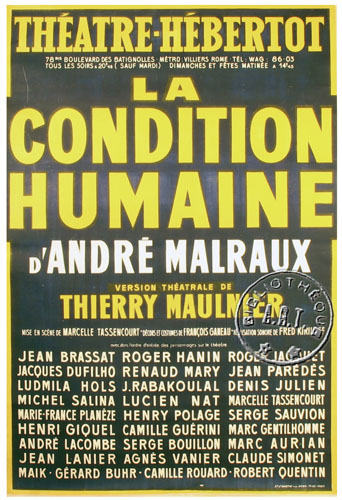

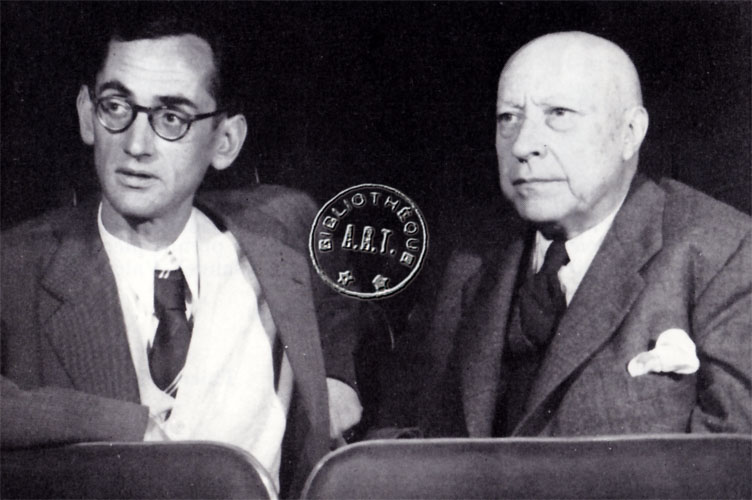

C’est alors que Thierry Maulnier envisagea le Théâtre des Arts que dirigeait Jacques Hébertot. Personnage sans précédent que le Tout Paris comparait, soit à un « moine », soit à un « Samouraï ». Agé de soixante six ans, Hébertot avait derrière lui une carrière de directeur éblouissante. Après avoir présidé aux destinées des théâtres des Champs-Élysées et de l’Œuvre, il était, depuis 1941, maître du Théâtre des Arts, devenu par son bon vouloir, Théâtre des Arts-Hébertot ou Théâtre de l’Elite. Ses auteurs s’appelaient Albert Camus, Jean Giraudoux, Jean Cocteau, Henry de Montherlant… Être joué chez Hébertot paraissait, pour Thierry Maulnier, une consécration. Et la rencontre avec Jacques Hébertot fut non seulement une consécration mais le début d’une longue et fructueuse aventure

Être à la fois prêtre dominicain et homme de cinéma, tel fut le destin du père Bruckberger dans les années 1950. Après avoir tourné Les Anges du pêché, il s’intéressa à la nouvelle de l’auteur allemand Gertrud von le Fort : La Dernière à l’échafaud. Il demanda à Georges Bernanos d’en écrire un scénario (3) dont Thierry Maulnier prit connaissance et fut très touché par l’histoire de ces Carmélites de Compiègne qui furent exécutées pendant la Terreur, après avoir fait vœu de martyre « pour le maintien du Carmel et le salut de leur Patrie ». Avant de monter à l’échafaud, les sœurs revêtissaient leurs robes de Carmélites qu’elles avaient dû abandonner par ordre des révolutionnaires, puis gravissaient les marches vers la guillotine en chantant le Laudate Dominum omnes gentes.

Thierry Maulnier proposa à Jacques Hébertot d’en faire une adaptation scénique. Goguenard, Hébertot aurait répondu « Ce sera la pièce des petites sœurs des pauvres ». Néanmoins il accepta que soit montée la pièce à la suite du Profanateur.

Marcelle Tassencourt, dont le rêve le plus cher était de devenir metteur scène, mission alors impossible, l’emploi étant strictement réservé aux hommes, se lança, aidée par son adaptateur d’époux, dans la réalisation du spectacle.

Ce fut un triomphe, au soir de la répétition générale du 24 mai 1952. La critique se montra élogieuse comme jamais : « D’un bout à l’autre, ce texte respire la hauteur et la résolution, la puissance et la gloire » (4) « Jacques Hébertot s’honore d’avoir monté ce chef d’œuvre ». (5) Interrogé, à son tour, sur les réactions du public, le maître du théâtre déclara : «… Très bien. Il écoute avec une grande attention et les spectateurs discutent de la pièce avec passion en quittant la salle. Nous faisons, d’ailleurs, tous les soirs, salle comble ». (6)

Avant de partir en tournée, Dialogues des Carmélites sera joué jusqu’au soir du 19 juillet 1953, soit près de quatre cents représentations.

Alors qu’au théâtre des Arts-Hébertot triomphait Dialogues des Carmélites, la Comédie Française, salle Richelieu, présentait un Œdipe roi, dans une adaptation de Thierry Maulnier. Éreintant l’ensemble du spectacle, mis en scène par Julien Berteau, Jean-Jacques Gautier écrivit dans Le Figaro : « Si je devais lui adresser une critique, je lui reprocherais de n’avoir pas adopté un style homogène. L’on ne peut, à la fois, écrire : « d’accord ! » à la place de : « soit ! » ou dire : « si tu veux ! » et conserver des formules comme : « du haut de son char » ou «… n’impute pas le bien au méchant… » ou encore «… le ventre que le père avait fécondé… ». Il existe donc un léger décalage entre le caractère « moderniste » de certains passages et le côté noble de quelques autres. Mais dans l’ensemble, la version de M. Thierry Maulnier ne manque pas de tenue et de beautés ».

1953, la guerre froide battait son plein. Entre les deux Allemagnes – la RFA, reconnue par les occidentaux et la RDA, sous la domination communiste – la lutte était permanente. Le 17 juin, de graves émeutes eurent lieu dans Berlin-Est. Les chars russes alors n’avaient pas hésité à charger la foule et l’état de siège était déclaré. Le 29 juillet, malgré l’opposition des autorités communistes, nombre d’Allemands de l’Est s’étaient aventurés jusqu’à Berlin-Ouest pour retirer les vivres offerts à leur intention par les forces américaines. Ce fut dans ce climat de vive tension que Thierry Maulnier écrivit : La Maison de la nuit. (7) Cette fois l’auteur ne s’était pas dissimulé derrière un siècle passé pour raconter les faits, l’action se passait en pleine actualité brûlante. C’était une pièce « engagée »… ou tout du moins reçue comme telle, encore que Thierry Maulnier se défendît de prendre parti pour l’un ou l’autre de ses héros, tous deux communistes, l’un compatissant, l’autre inflexible.

Le public se montra passionné, furieux parfois comme cette dame qui proclamait en sortant du théâtre qu’elle allait se désabonner du Figaro dans lequel écrivait un auteur communiste. Néanmoins la plupart des spectateurs fut enthousiaste, ainsi que le décrivait Marcel Aymé : « Voilà une pièce que j’irai sûrement voir cinq ou six fois et peut-être même sept, car le spectacle n’est pas seulement sur la scène mais aussi dans la salle où le public frémit d’aise et de bonne peur ; où les dames regardent avec un attendrissement avoué et une secrète concupiscence le ministre social démocrate qui veut refaire sa vie dans les paradis bourgeois ».(8)

La pièce connut un énorme succès et tint l’affiche du 16 octobre 1953 au 28 mars 1954, soit plus de cent soixante représentions, interrompues par les engagements antérieurs pris par Jacques Hébertot.

Ne se dissociant jamais de son épouse, en mars 1954, Thierry Maulnier écrivait à sa mère : « Parmi nos projets théâtraux, le plus important pour le moment est l’adaptation de La Condition humaine de Malraux. C’est une entreprise assez intimidante mais qui peut être d’un grand intérêt à tous points de vue ». (9)

Récompensé par le prix Goncourt en 1933, le roman avait précédemment attiré l’attention du célèbre metteur en scène russe Meyerhold. Alors que celui-ci souhaitait en faire une adaptation scénique, l’épuration stalinienne ne lui en laissa pas le temps.

Quoique de bord politique totalement opposé à celui d’André Malraux, Thierry Maulnier reconnaissait aux personnages de son roman un désir de liberté qui le fascinait. Il s’en ouvrit à l’auteur. Malraux fut tout d’abord assez réticent, puis, devant l’insistance de Maulnier, finit par accepter et se proposa même à écrire la dernière scène de la pièce : « Il y aura des êtres humains qui accepteront de perdre leur vie pour l’idée qu’ils se font de ce que peuvent être les hommes… Disons si vous voulez, ce par quoi l’homme échappe au destin ». (10)

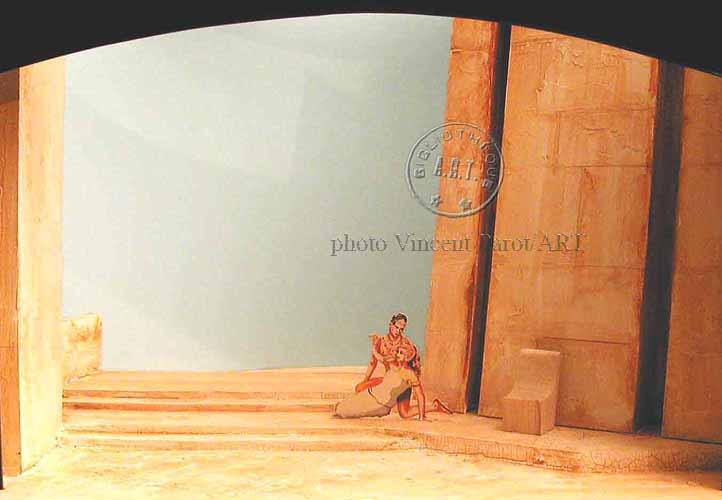

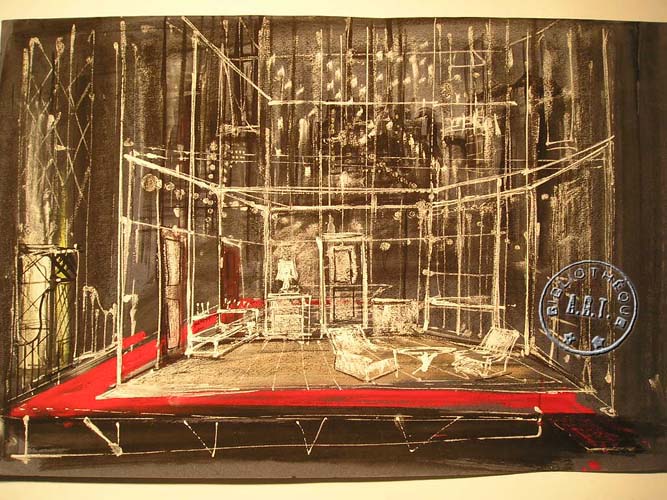

Au soir de la répétition générale, le 6 décembre 1954, la salle du théâtre des Arts-Hébertot était pleine à craquer. Le Tout Paris avait souhaité assister à l’événement théâtral de la saison, en présence de ses auteurs : « Il y en avait un surtout, il se levait, il se rasseyait, il se grattait le nez, il se penchait brusquement en avant, se mangeait la main, se renversait en arrière, se relevait encore, sortait, rentrait, examinait la salle, s’attrapait le pied à pleines mains, comme s’il voulait se l’entourer autour du cou. C’était André Malraux lui-même, l’œil plus noir que jamais et la bouche entièrement pincée ».(11)

Très originalement mis en scène, le spectacle se déroulait dans un grondement incessant de tanks, d’éclatements d’obus, de vrombissements d’avions, de cris de torturés. L’ingénieur du son, Fred Kiriloff, raconta : « Pour arriver à réaliser auditivement ce que voulait Marcelle Tassencourt, je dus me lancer dans cette folie qui consistait à avoir deux magnétophones indépendants commandant chacun dix hauts parleurs répartis selon les besoins, sur la scène et dans le théâtre, y compris dans le décor proprement dit, et qui permettait de faire passer les textes de liaison des différents tableaux, enregistrés par Pierre Fresnay, dans la salle, cependant que d’autres bruits ou musique se faisaient entendre sur le plateau. C’était la première fois qu’une telle machinerie sonore était échafaudée sur un théâtre ».(12)

Pris dans tout ce brouhaha infernal, les spectateurs restèrent à la fois éblouis et déconcertés. La presse non politisée fut parfois très enthousiaste, parfois plus dubitative : « N’est-ce pas détourner singulièrement le théâtre de sa voie que de le réduire à une suite d’images destinées à orner un texte supposé connu ? ».(13) Les critiques de droite se montrèrent furieux : « Je crains que, contrairement au désir de l’auteur, La Condition humaine ne soit considérée comme une pièce communiste ».(14)« Pauvre Thierry Maulnier, il n’y a que lui et L’Humanité pour penser qu’il a fait une pièce anticommuniste… ». (15)

Les critiques de gauche n’étaient guère plus satisfaits pour des raisons diamétralement opposées : « D’une pièce de M. Thierry Maulnier, on se demande toujours en quoi elle peut servir son anticommunisme maladif ». (16)

Certes, la pièce fut l’objet de mille sujets de conversation dans les salons parisiens, mais les spectateurs éventuels, après avoir lu les journaux, se méfiaient, et c’est ainsi que, dans une lettre à sa mère, Thierry Maulnier écrivit : « Nous avons été privés, par les bons petits amis de la presse, d’un triomphe, de la salle comble tous les jours pendant six mois ».(17).

En janvier 1955, alors que La Condition humaine était affichée au fronton du Théâtre les Arts-Hébertot, la radiodiffusion française diffusait une nouvelle pièce de Thierry Maulnier, L’Homme qui n’avait rien fait. Il s’agissait du Duc d’Enghien. Mis en procès puis exécuté pour avoir comploté contre le Premier Consul, le personnage passionnait Maulnier. Il aimait en lui la victime, qui, accusée de son indifférence lors des évènements tragiques de la Révolution française, refusait de se défendre et acceptait la mort.

(1) cf/ Quelques pièces

(2) Combat 9 janvier 1952

(3) Georges Bernanos mourra le 5 juillet 1948 et le film ne sera tourné qu’en 1960, sous la direction de Ph. Agostini et du père Bruckberger

(4) Jean-Jacques Gautier Réalités juin 1952

(5) André Ransan Ce matin-Le Pays 29 mai 1952

(6) Combat 6 décembre 1951

(7) cf/ Quelques pièces

(8) Arts 19 octobre 1953

(9) Étienne de Montety Thierry Maulnier éditions Julliard 1994

(10) La Condition humaine 25ème tableau

(11) Pierre Marcabru Le Figaro 11 décembre 1954

(12) Théâtre de France Tome V

(13) Jacques Lemarchand Le Figaro Littéraire 12 décembre 1954

(14) Gabriel Marcel Les Nouvelles littéraires 23 décembre 1954

(15) «Puck» Aspects de la France 17 décembre 1954

(16) Guy Leclerc L’Humanité 13 décembre 1954

(17) Étienne de Montety Thierry Maulnier éditions Julliard 1994

7. Le Théâtre face à l’action politique

Il ne faudrait pas croire qu’absorbé par la scène, l’auteur dramatique Maulnier se soit désintéressé du sort de la France durant ces années de turbulence coloniale.

Depuis 1953, les combats en Indochine s’étaient intensifiés. En mai 1954, la chute de Dien-Bien Phu mettant fin à une guerre calamiteuse. Indifférente, l’intelligentsia parisienne, installée au Flore et aux Deux Magots, semblait ignorer l’importance du désastre. Thierry Maulnier s’en prit violemment à tous ces intellectuels, – en particulier à Jean-Paul Sartre -, qui ne s’étaient guère engagés auprès de ceux qui avaient souffert et qui avaient marché « … sous la menace d’ennemis triomphants qui ont reçu de Moscou leurs idées, leurs méthodes, leurs camions Molotov et leurs orgues de Staline ». (1)

Six mois plus tard éclataient les troubles d’Alger. Alors qu’à Paris les intellectuels de gauche soutenaient les rebelles, Thierry Maulnier se mobilisa à fond pour la défense de l’Algérie française : « … réalité de terre attachée à notre terre, de chair attachée à notre chair ». (2) Il n’avait cure d’oublier que dans ces trois départements français, des hommes, émigrés pour la plupart d’Alsace-Lorraine en 1871, avaient apporté leur culture, construit des villages, des routes, des écoles, des hôpitaux. Depuis cent-trente ans, ils constituaient là-bas une part de notre patrie.

Quoique très controversé pour sa politique algérienne, Thierry Maulnier eut toutefois la possibilité d’adapter l’œuvre célèbre du dramaturge britannique, Christopher Fry : Le Prince d’Égypte. À la cour du Pharaon, Moïse était devenu général d’armée, jusqu’au jour où il tuait un officier qui brutalisait un Juif. Il s’enfuyait alors avec son peuple et attira sur l’Égypte les dix plaies qui devaient ruiner le pays. Interviewé sur les intentions de l’auteur, Maulnier déclara : « Christopher Fry a voulu traiter, par delà le sujet, d’une part la question d’oppression, d’autre part le conflit qui se dresse entre une brillante civilisation et le peuple qui a besoin de sa liberté pour conquérir l’avenir ». (3) Faisant en partie abstraction du problème juif, certains journalistes n’hésitèrent pas à établir une similitude évidente entre l’histoire de Moïse et du Pharaon et la situation de la France face aux aspirations des indigènes d’Algérie et sans omettre le problème racial qui aux U.S.A n‘en finissait pas de se résoudre : « Les thèmes s’entrecroisent. On peut n’y voir qu’une pièce raciale et politique au sens ethnologique du terme ou une pièce sociale et politique : un peuple en lutte contre ses oppresseurs, le théâtre de la déportation, le théâtre de la résistance, incarné par un chef, le théâtre de la duplicité colonialiste. Ah certes, l’actualité fournit des références ». (4)

La pièce, créée au théâtre du Vieux-Colombier le 21 septembre 1955 dans une mise en scène de Marcelle Tassencourt, remporta un beau succès auprès du public et ne quitta l’affiche que le 15 janvier 1956, au soir de la cent-treizième représentation.

Les mois passaient, la révolte algérienne s’était développée au point d’être devenue « la guerre d’Algérie ». Thierry Maulnier devait se rendre à l’évidence et admettre que l’Algérie n’était pas une province comme les autres. Il lui faudrait trouver un statut spécial afin pensait-il que « des milliers de Musulmans, longtemps éloignés de nous par le doute ou la haine, tendent les mains vers les mains qui se tendent par dessus le fossé de sang ». (5)

Le 26 février 1958, de retour dans la salle du boulevard des Batignolles, qui ne portait plus le nom composé de Théâtre des Arts-Hébertot mais simplement de Théâtre Hébertot, Thierry Maulnier présentait : Procès à Jésus dans la mise en scène de Marcelle Tassencourt, Il s’agissait de la version française d’une œuvre de l’auteur italien Diego Fabbri. Ce dernier, interviewé, avait déclaré : « J’ai imaginé une troupe d’acteurs – une famille juive – qui de ville en ville pose cette question au public : Les ancêtre ont-ils eu tort ou raison de condamner Jésus ? »

La répétition générale, à laquelle assista une délégation de Dominicains, fut un triomphe : « La place manque pour dire avec quelle véritable ferveur et quel enthousiasme le grand public a accueilli hier soir la première représentation de Procès à Jésus ». (6)

La presse catholique fut très favorable au spectacle : « Œuvre insolite et forte dont il appartient à nous d’abord, catholiques, d’assurer l’audience et le succès (…) La forme dramatique en est aussi neuve que belle, intelligente et remarquablement accordée aux préoccupations des hommes de notre temps. » (7) Les autres critiques se montrèrent plus réservés quant au sujet lui-même : « J’avoue que la dialectique, qu’elle soit marxiste ou chrétienne, m’irrite toujours un peu. Mais ce Procès à Jésus ne manquera pas de passionner un public averti et qui ne tardera pas à lui trouver, dans notre époque, d’inquiétants prolongements ». (8)

La pièce tint l’affiche une année et prit fin au soir de la quatre-centième représentation. Pendant toute sa durée des débats la concernant furent organisés les soirs de relâche, dans des cinémas de la banlieue ouvrière, Colombes, Argenteuil, Asnières, Pantin…

En juin, la pièce fut programmée dans le cadre du Festival Nuits de Bourgogne.

Le 16 décembre 1958, sous l’égide des étudiants de la Sorbonne et sous la présidence de l’archevêque de Paris, Mgr Feltin, Procès à Jésus fut interprété dans le stade du Vélodrôme d’Hiver.

Six mois plus tard le 25 mars 1959, au cours d’une soirée exceptionnelle, la pièce fut rejouée dans l’immense salle de l’Alhambra-Maurice Chevalier.

En dépit de son succès au théâtre, Thierry Maulnier ne pouvait oublier les événements qui secouaient la France. S’étant fait nommer grand reporter au Figaro, après le célèbre discours du Général de Gaulle au forum d’Alger, Maulnier décida d’entreprendre, avec son épouse, un voyage d’une quinzaine de jours en Algérie afin de rencontrer la communauté des Pieds-Noirs et d’écouter leurs doléances.

De retour en France, en collaboration avec l’auteur Costa du Rels, Thierry Maulnier s’attaqua, une nouvelle fois, à l’adaptation française d’un ouvrage de Diego Fabbri : Le Signe du Feu. Pièce d’inspiration religieuse, mise en scène par Marcelle Tassencourt, elle fut programmée à partir du 2 février 1960 au théâtre Hébertot. Dans un hôtel de Berlin se trouvaient, secrètement, réunis quelques pères Jésuites venus des quatre coins de la terre. Leur but était d’envisager les moyens de défendre leur foi dans un monde nouveau, redoutable et plein d’embûches.

« Il y a d’étranges affinités entre notre époque et celle où vécut le fondateur de la Compagnie de Jésus. De nos jours, on photographie la moitié invisible de la lune et les astronautes se préparent à explorer le cosmos. Ignace de Loyola avait deux ans à l’heure où Christophe Colomb , croyant débarquer aux Indes, découvrait la moitié inconnue de la terre. L’univers prenait brusquement, comme il le fait aujourd’hui, des dimensions nouvelles » lisait-on dans le programme.

Émettre de sévères articles sur un sujet pareil aurait été, certes, de très mauvais goût, aussi les critiques, tel Jean Bergeaud, se bornèrent-ils à constater l’évidence : « Pour les œuvres touchant aux problèmes religieux, il s’agit moins de prouver que de libérer, de convertir que d’éclairer, de convaincre que d’établir un dialogue, de discuter que d’aider, à se dégager des fonds inexplorés de la conscience, ce fil qui la conduit hors du labyrinthe, face à la vérité acceptée ».

Sans remporter le triomphe de Procès à Jésus, la pièce connut un joli succès et fêta la centième représentation.

Durant les mois qui suivirent, la situation politique devint de plus en plus confuse. Lorsqu’on évoquait l’Algérie, les mots « référendum », « autodétermination » revenaient impitoyablement dans les conversations. Thierry Maulnier continuait à penser que la perte de nos trois départements d’Outre-mer serait pour la France : « la plus grande des catastrophes nationales, la fermeture de l’avenir, l’arrêt du sort qui nous condamnerait au déclin ». (9)

Et puis, et puis, et puis… au soir des accords d’Evian, après avoir condamné le putsch des généraux de l’ O.A.S., Maulnier écrivit : « Je ne crois pas qu’il faille s’abandonner au romantisme du désespoir, qui est encore, lorsqu’il s’agit du destin d’un peuple, une des formes de l’abdication. Il n’est pas de situation qui n’offre une chance et une prise pour l’action positive aux hommes et aux peuples qui ne renoncent pas ».. (10)

Si l’homme engagé politiquement tournait la page, le dramaturge, lui aussi, semblait se renier en signant une comédie satirique. Cette dernière, montée au théâtre de l’Athénée à partir du 5 mars 1960, avait pour titre : Le Sexe et le Néant, – un clin d’œil ironique à Jean-Paul Sartre. (11) Le personnage principal, l’écrivain Annibal Le Borgne, venait de terminer un essai philosophique, illisible. Son éditeur, Jullimard, cherchait à en faire un best-seller à force de slogans publicitaires du style : « … du sexe dans la métaphysique et de la métaphysique dans le sexe ». Le snobisme parisien s’en mêlant, il y réussit et autour de l’auteur se forma un cénacle d’admirateurs aux répliques aussi stupides que péremptoires : « Puisque le monde ne signifie rien, la littérature ne peut signifier le monde qu’en assumant l’insignification de tout. Le secret du monde, c’est qu’il n’y a pas de secret ». (12)

Au soir de la générale, le public s’amusa beaucoup. La critique, sous la plume de Jean-Jacques Gautier du Figaro et de Bertrand Poirot-Delpech du Monde, reconnut que Thierry Maulnier avait beaucoup d’esprit, une prédisposition à une ironie percutante, un sens inné de la répartie cinglante, mais en réalité Le Sexe et le Néant n’ajouta rien à la gloire de son auteur.

(1) Le Figaro 20 mai 1954

(2) Le Figaro 29 mars 1956

(3) Franc-Tireur 14 septembre 1955

(4) Guy Verdot Franc-Tireur 26 septembre 1955

(5) Thierry Maulnier Le Figaro 3 juin 1958

(6) Jean-Jacques Brissac Paris-Journal 28 février 1958

(7) La Croix 6 mars 1958

(8) Max Favalelli Paris-Presse-L’Intransigeant 2 mars 1958

(9) Le Figaro 15 novembre 1960

(10) Politique Éclair 27 mars 1962

(11) cf/ l’essai philosophique L’Être et le Néant

(12) Le Sexe et le Néant Acte 1 tableau 4, scène 2

8. Un talent officiellement reconnu

Depuis quelque temps, la ville de Versailles cherchait à redonner vie à son théâtre municipal fermé depuis plus de trente ans. André Malraux, ministre des Affaires Culturelles, appréciant à la fois le travail de Thierry Maulnier en tant qu’auteur et celui de Marcelle Tassencourt, en tant que metteur en scène et en souvenir du triomphe de La Condition humaine fit en sorte que le théâtre leur soit confié.

La réouverture du théâtre Montansier eut lieu le 16 novembre 1961 avec une reprise du Dialogue des Carmèlites.

Marcelle Tassencourt se montra une excellente directrice de théâtre et un metteur en scène de grand talent. Il faut dire que pour l’assister, elle avait auprès d’elle le meilleur et le plus compréhensif des adaptateurs, son époux. De 1963 à 1978, Thierry Maulnier ne signa pas moins de huit adaptations théâtrales, toutes (à l’exception de l’œuvre américaine Rashomon et du Prix d’Arthur Miller, montées toutes deux par Raymond Rouleau au théâtre

Montparnasse) furent réservées au théâtre Montansier.

En juin 1959, Thierry Maulnier eut l’honneur de recevoir le Grand Prix de la Littérature décerné par l’Académie française, en attendant de faire partie lui-même de l’illustre maison.

Élu par vingt voix contre une à l’extravagant Ferdinand Lop, Thierry Maulnier accéda au fauteuil d’Henri Bordeaux, en 1964. Ce fut Marcel Achard qui fut chargé du discours de réception du nouveau récipiendaire : « Tout vous sert, lui dit-il, votre culture, votre curiosité, votre goût de la transposition, votre habitude des versions grecques et latines et par dessus tout, votre paresse ».

En réalité le nouvel académicien se porta en faux contre ce jugement, il se montra très assidu aux séances de l’Académie et se passionna pour les travaux concernant le dictionnaire.

Le 19 juin 1970, mourait Jacques Hébertot. Thierry Maulnier se souvint qu’en 1953, « Le Maître » lui avait fait part de son désir de monter une pièce dont le personnage principal serait Guillaume le Conquérant. En hommage au disparu, Maulnier reprit le travail, ainsi naquit : Le Soir du Conquérant, pièce dans laquelle Guillaume ne se battra plus pour la liberté, mais contre la déchéance et la mort : « À moi, mes terrassiers, mes charretiers, je veux faire une ville interdite à la mort ». (1)

La pièce sera créée au théâtre Montansier dans une mise en scène de Pierre Franck,

La pièce sera créée au théâtre Montansier dans une mise en scène de Pierre Franck, le 17 novembre 1970, au cours d’une soirée exceptionnelle, puis reprise au Théâtre Hébertot, à partir du 19 novembre. Les critiques furent très élogieux, à l’instar de Robert Kanters applaudissant dans L’Express : « (cette) pièce parfois riche et vigoureuse constamment réussie dans son ordre qui est celui de la grande rhétorique traditionnelle ».

Le Soir du Conquérant sera la dernière pièce signée Thierry Maulnier.

Au cours de l’année 1973, Maulnier souffrit des premiers symptômes de la maladie de Parkinson. Méprisant son mal, il tenta de continuer à écrire. Donnant libre cours à son imagination, il réunit, sous le titre incongru de Vaches sacrées, de courts articles, des vers libres, de pensées éparses, etc. et continua de publier dans Le Figaro. Aux Vaches sacrées succèdera Le Dieu masqué, ouvrage dans lequel pour la première fois l’auteur s’interrogeait sur l’existence divine.

Alors que le 16 octobre 1986, le Prix mondial de littérature Cino del Duca lui fut attribué, la maladie s’aggravant, Thierry Maulnier ne pouvait plus que dicter ses souvenirs.

Victime d’une chute au cours de laquelle, il se cassa le col du fémur, il fut transporté à l’hôpital du Val d’Or à Saint-Cloud où il s’éteignit le 9 janvier 1988, après avoir déclaré à son épouse, face « au spectacle des infirmières qui s’affairent autour de lui : « Tout ceci est un peu théâtral, vous ne trouvez pas ? ». (2)

(1) Le Soir du Conquérant II ème partie, scène 15

(2) Étienne de Montety Thierry Maulnier éditions Julliard 1994

9. Analyse et critiques de quelques pièces

LE PROFANATEUR

Pièce en quatre actes, création le 5 janvier 1952, au théâtre de l’Athénée. Interprétation : Pierre Poncet, Marcel Vibert, Jean Nossereau, Christian Lude, Michel Bouquet, Marcelle Tassencourt, Henry Polage, Tony Taffin, Ariane Borg.

Mise en scène : Tania Balachova. Décors et costumes : Léon Gischia.

Analyse

L’action se passe à Mantoue au XIIIème siècle. Le pape vient de décider une croisade contre Frédéric II de Hohenstaufen. Le capitaine Wilfried de Montferrat refuse de s’engager avec les Guelfes, sous la bannière du pape ou avec les Gibelins sous l’étendard de Frédéric II. Il refuse de « prendre parti ». Il choisit la liberté et les amours. Il affrontera la mort, non pour témoigner en faveur d’une idée – ce serait encore un engagement – mais seulement parce que tel est son goût : « Il est un héros tragique qui meurt parce qu’il refuse la tragédie »

Critiques

« M. Thierry Maulnier ne veut pas qu’on trouve son drame « romantique ». Ce drame n’évoque pourtant que des fous d’orgueil du romantisme (…) Et si le problème de « l’engagement » ne paraît pas épuisé par l’aventure du « Profanateur », virtuose du blasphème, je déclare pourtant que cette pièce est la plus forte et la plus belle qu’on ait créée cette saison ».

Robert Kemp Le Monde 8 janvier 1952

« L’admirable chez M. Thierry Maulnier est bien qu’un essayiste de sa force trouve dans le style dramatique une si touchante et si juste expression en même temps qu’un lyrisme auquel il ne cède que pour montrer ce dont il est capable, rompant avec lui avant que n’apparaisse la moindre facilité. Je n’ai pas applaudi, depuis longtemps, une œuvre aussi belle et aussi grave dans une langue aussi pure ».

Jules Roy Théâtre de France Tome 2

« Cet admirable Profanateur de Thierry Maulnier m’apparaît comme né d’une nostalgie – non peut –être celle que ressent l’auteur, mais de la nostalgie propre à la génération des années 50 ».

François Mauriac Le Figaro 8 janvier 1952

« M. Thierry Maulnier ne donne à son païen ni la verdeur sacrilège du soudard de Jean-Paul Sartre, 1 ni le malicieux humour anticlérical des cardinaux de Jean Cocteau. 2 Il y met prudence, finesse, grande réserve et réflexion. Il en jaillit beaucoup de pureté, de simplicité aussi et personne ne sera choqué par les personnages ni par les discours ».

François Ribadeau-Dumas Une semaine à Paris 16 janvier 1952

LA MAISON DE LA NUIT

Pièce en trois actes, création le 12 octobre 1953, au théâtre Hébertot. Interprétation : Annie Cariel, Jean Schetting, Annie Noël, Michel Vitold, Roger Hanin, Dominique Chautemps, Robert Bazil, Pierre Vaneck, Marcelle Tassencourt, Bernard Alone, Jacques Porteret, Pierre Nègre, Étienne de Swarte, Georges Vanet.

Mise en scène : Marcelle Tassencourt et Michel Vitold. Décors : Georges Wakevitch.

Analyse

Dans les quelques kilomètre de no man’s land qui séparent l’Europe de l’Est de l’Europe de l’Ouest se trouve une maison où, sous la conduite d’un passeur, se réfugient des fuyards avant de passer à l’Occident dont la frontière est fermée. Parmi ceux – ci se trouve un ministre libéral que reconnaissent deux espions communistes. L’un deux, par pitié, ferme les yeux et décide de le laisser s’enfuir mais le second intransigeant se sert de son épouse pour le retenir et le faire arrêter.

Critiques

« De très fortes scènes charpentent cette Maison de la Nuit et un très beau dialogue la cimente. C’est « bâti à la main ».

Guy Verdot Franc-tireur 19 octobre 1953

« Des êtres de chair et de sang vivaient un drame, une tragédie : la tragédie de notre temps, la tragédie de la pitié : un miracle ! ».

Marc Blanquet France-Soir 18 octobre 1953

« Que M. Thierry Maulnier le veuille ou non La Maison de la nuit est d’abord une pièce politique, la pièce d’un homme de droite, fasciné par le communisme, par ce communisme qui le répugne mais dont il ne peut s’empêcher, semble-t-il , de prévoir la victoire ».

Robert Kanters L’Express 24 octobre 1953

« La Maison de la Nuit est une œuvre forte, écrite dans une langue ferme et qui fait corps avec la pensée. L’auteur témoigne d’une honnêteté intellectuelle qu’on aimerait bien constater chez ceux qui ne manqueront pas de se déclarer ses adversaires ».

Max Favalelli Paris-Presse 18 octobre 1953

« C’est une pièce riche en scènes émouvantes. Ce n’est pas une démonstration en faveur de la pitié, c’est la peinture même d’un sentiment qui devient peu à peu si présent qu’il vous prend à la gorge et vous mêle à l’action ».

Jacques Lemarchand Le Figaro littéraire 24 octobre 1953

« Excellent point de départ, n’est-il pas vrai ? Jusqu’à l’entracte, Thierry Maulnier saura entretenir l’atmosphère d’anxiété qu’il a rendue et qui est doublement valable puis qu’hélas elle existe et pas bien loin de nous… J’ajouterai que l’auteur a réalisé un progrès : jusqu’alors ses pièces étaient uniformément graves. Au contraire dans La Maison de la Nuit il a su, de temps à autre, détendre le spectateur par un sourire. (…) J’avoue avoir moins aimé la seconde partie. On pouvait et l’on pourrait encore y pratiquer d’importantes coupures ».

Jean-Jacques Gautier Le Figaro 19 octobre 1953

LA CONDITION HUMAINE

Pièce en 25 tableaux, création 6 décembre 1954, au théâtre Hébertot. Interprétation : Maïk, Jean Brassat, Roger Hanin, Roger Jacquet, Serge Sauvion, André Lacombe, Claude Simonet, Henri Polage, Marc Aurion, Jacques Dufilho, Renaud Mary, Jean Parédes, Ludmilla Hols, Rabakopulat, Agnès Vanier, Robert Quentin, Henri Gicquel, Camille Rouard, Jean Lanier, Elisabeth Simon, Denis Julien, Michel Salina, Lucien Nat, Marcelle Tassencourt, Marie-France Planèze, Marc Gentilhomme, Dominique Renard, Serge Bouillon, Camille Guérini, Gérard Buhr.

Mise en scène : Marcelle Tassencourt. Décors : François Ganeau. Réalisation sonore : Fred Kiriloff.

Analyse

L’action se situe à Shanghaï, en 1927, dans un climat de conspiration de complots de transactions clandestines, autour du général Tchang Kaï Chek qui occupe la ville. Un jeune homme, Tchen, trame un attentat contre ce dernier, mais ayant échoué, il se donne la mort.

Critiques

« Quand on sort de ce spectacle, bourré de péripéties, de souffrances, de désespoir et de sang, on n’éprouve plus qu’un désir, celui d’une lampée d’air pur ».

Paul Gordeaux France-Soir 12 décembre 1954

« J’avoue ne pas comprendre quel a été l’objectif de notre ami Thierry Maulnier en adaptant à la scène La Condition humaine d’André Malraux. Il répondra que c’est une fin en soi et invoquera comme raison suffisante son admiration pour l’œuvre de Malraux. Mais celle-ci, par son genre, par ses caractères littéraires, par son style, commandait-elle une semblable transposition ? Je reste persuadé du contraire ;».

Jean-Jacques Gautier Le Figaro 13 décembre 1954

« On nous dit que l’œuvre de Malraux s’est d’entrée de jeux « située en dehors et au – dessus de contestations politiques ». Qu’en pense le Malraux de 1933 ? En tous cas, telle que la voici, elle n’est ni en dehors, ni en dessus. Elle est en plein dans le sujet et au coeur même de l’actualité ».

Jean Guignebert Libération 15 décembre 1954

« Je crains que contrairement au désir de l’auteur La Condition humaine ne soit considérée comme une pièce communiste. C’est me semble-t-il la conséquence la plus grave d’une transposition nécessairement simplificatrice dont, en fin de compte, l’utilité me paraît problématique ».

Gabriel Marcel Les Nouvelles littéraires 23 décembre 1954

« M. Thierry Maulnier a conservé la mauvaise foi et tiré une mauvaise pièce. Ce n’est pas la première fois que les idéologues de la bourgeoisie reprennent les thèses des pires aventuristes (sic) et prétendent donner des leçons de Communisme aux communistes en établissant une discrimination classique entre les honnêtes militants « dupés » et les « chefs indignes ». M. Thierry Maulnier ne se console sans doute pas qu’une politique sage ait fait de Mao Tse Tong le Président de la République Populaire Chinoise ».

Guy Leclerc L’Humanité 13 décembre 1954

« Adaptation égale trahison ? On le donnait à penser en sous-entendant que M. Thierry Maulnier, qui ne fut jamais communiste, ne pourrait être le collaborateur de M. André Malraux qui ne l’est plus. Et la présence constante de Malraux auprès de son adaptateur serait le meilleur gage de sa fidélité, si toutefois la probité intellectuelle de M. Thierry Maulnier intellectuelle de M. Thierry Maulnier ne le rendait superflu… M. Jacques Hébertot à mis à la disposition de cette œuvre de première grandeur tous les myens qu’elle mérite ».

Max Favalelli L’Express décembre 1954

« Hébertot, Thierry Maulnier, Marcelle Tassencourt ont eu raison, avec l’accord d’André Malraux, de nous faire retrouver vingt ans après, en la faisant revivre cette Condition humaine qui, en 1954, comme en 1933, reste à la mesure des hommes et du destin de notre temps. Qu’importe les réserves dont certaines sont pertinentes, s’agissant d’une telle entreprise et, nous sentons comme c’est le cas dans ces tableaux souvent extraordinaires d’invention théâtrale, passer en nous le souffle et le sens même d’un des textes les plus hauts de littérature mondiale contemporaine ? ».

Georges Altman Franc-tireur 13 décembre 1954

« … Il y a des réussites extraordinaires. La plus difficile, la plus convaincante est por moi l’arrivée de l’auto, tous phares allumés, face au public, la grande ombre salutaire du terroriste, l’explosion qui suit. Le rythme général est excellent. La troupe flambe d’une conviction bouleversante…Comment ne pas applaudir de toutes ses forces à l’audace, à la noblesse d’une telle entreprise ? ».

André Fraigneau Arts décembre 1954

1 cf/ Le Diable et le bon Dieu, pièce créée le 7 juin 1951, au Théâtre Antoine

2 cf/ Bacchus, pièce créée le 20 décembre 1951, au théâtre Marigny.

Thierry Maulnier et Jacques Hébertot durant les répétitions du "Profanateur" en 1952 in : programme original du "Soir du Conquérant". Collections A.R.T.

10. Œuvres Dramatiques

1944 Antigone 1568 Théâtre Charles de Rochefort

1946 La Course des Rois Théâtre du Vieux Colombier

1949 Jeanne et ses juges Parvis de la cathédrale de Rouen

1950 La Ville au fond de la mer Radiodiffusion française

1952 Le Profanateur Festival d’Avignon – Théâtre des Arts-Hébertot

1952 Dialogue des Carmélites Théâtre des Arts-Hébertot

1953 La Maison de la nuit Théâtre des Arts-Hébertot

1954 La Condition humaine Théâtre des Arts-Hébertot

1955 Le Prince d’Égypte Théâtre du Vieux Colombier

1955 L’Homme qui n’avait rien fait Radiodiffusion française

1958 Procès à Jésus Théâtre Hébertot

1960 Le Sexe et le néant Théâtre de l’Athénée

1960 Le Signe du feu Théâtre Hébertot

1970 Le Soir du conquérant Théâtre Montansier de Versailles

11 Extrait

LA MAISON DE LA NUIT

ACTE III – SCÈNE VII

Krauss, Hagen

Krauss regarde un moment Hagen en silence.

Krauss : Prendre le parti d’un adversaire au milieu du combat, déserter au milieu du combat, c’est le signe d’un état d’esprit. Tu n’es plus avec nous,

Hagen : Qu’est-il arrivé ?

Hagen : Un enfant se noie. On plonge, et pourtant la force du courant est mortelle, et on le sait. Quelque chose dans l’homme de plus fort que l’homme… On n’a pas pu faire autrement, voilà tout.

Krauss : La charpente d’un militant aussi solide que toi ne craque pas en deux minutes. Il y avait quelque chose de pourri en toi. Il y a eu des témoins, Hagen.

Hagen : II y a eu des témoins. Quand tu voudrais me sauver, tu ne le pourrais pas. Tu deviendrais seulement mon complice. Rien à faire.

Krauss : Je ne pense pas à te sauver.

Hagen : Saint-Just, voilà comme je t’aime.

Krauss : J’aurais dû prévoir. Il y a eu faute aussi de ma part. Je signalerai aussi ma faute.

Hagen : Tu aurais dû prévoir ?

Krauss : Ce fléchissement en toi, cette fatigue…

Hagen : Ah oui ! Ce que je t’avais dit au sujet de Lydia ?

Krauss : Cela, et bien d’autres signes plus anciens, qui n’avaient pas échappé à nos chefs. Oh ! tu faisais bien ton travail. Mais tu avais pris à l’égard de ce qu’il t’imposait je ne sais quelle distance. Ce refus d’être dupe. Nous ne sommes pas des cyniques, Hagen. Tu buvais un peu trop, aussi.

Hagen : À propos, on peut boire ?

Krauss : Oui.

Hagen, se servant : Toi aussi ?

Krauss : Non.

Hagen : II est dit que nous ne trinquerons jamais ensemble.

Il boit.

Krauss : Tu ne t’es pas assez méfié de ton ironie. L’homme qui se moque de lui-même est déjà un homme qui doute. Tu avais ouvert ta garde. Il a suffi d’une seconde pour que tu sois frappé au cœur. Tu avais commencé à croire que tu te devais quelque chose à toi-même. Tu n’étais plus un homme sûr.

Hagen : Si je n’étais plus un homme sûr, pourquoi m’envoyait-on à l’étranger ?

Krauss : On t’y envoyait sous ma surveillance.

Hagen : Ah oui ! C’était une épreuve ?

Krauss : À peu près.

Hagen : Et pour m’observer on avait choisi mon meilleur ami ?

Krauss : Pour te donner confiance.

Hagen, après un silence : Ce n’était pas un mauvais choix. Tu étais l’homme qu’il fallait.

Krauss : Je n’en suis pas sûr.

Hagen : Pourquoi ?

Krauss : À l’étranger, il m’était conseillé de t’exposer à certaines tentations. Je crois que j’aurais, au contraire, essayé de les éloigner de toi. Je crois que j’aurais essayé de te préserver.

Hagen : Pourquoi ?

Krauss : Parce que je t’aimais bien.

Hagen : Moi aussi, je t’aimais bien, Krauss. À ta santé. (Il boit.) Évidemment, je ne peux pas te demander de boire à la mienne.

Krauss : II y a quelque chose que je ne puis m’expliquer, Hagen. Que tu aies pu… aimer cette femme, l’aimer au point de te renier pour elle, de te perdre pour elle.

Hagen : Moi ? Aimer Lise ? Tu es fou ?

Krauss : Tu avais projeté de fuir avec elle.

Hagen : Que cet excellent alcool occidental se métamorphose en vitriol si j’ai jamais eu cette idée.

Krauss : Ainsi, tout était faux ?

Hagen : Bien sûr, tout était faux. J’avais été un très honnête militant, Krauss. Je m’étais servi d’elle. J’avais retenu Wcrner ici, jusqu’à ton retour. Du beau travail. Seulement, il s’est passé ce que je n’avais pas prévu.

Krauss : Ce que tu n’avais pas prévu !

Hagen : Ce désespoir insoutenable – ridicule aussi. Ridicule et insoutenable. Cette femme délaissée et dédaignée qui avait cru pendant un moment qu’enfin quelqu’un dans le monde s’intéressait à elle, et qui apprenait en même temps qu’elle avait été jouée et qu’elle allait mourir. Qu’elle allait mourir dans l’indifférence infinie de l’Univers, seule, comme si elle était le seul être vivant au monde, après avoir vécu en vain.

Krauss : C’est le spectacle qu’elle t’a donné qui t’a fait te jeter vers elle. C’est sa lâcheté, ce n’est pas sa souffrance.

Hagen : C’est bien possible. Ceux qui meurent courageusement rendent évidemment la tâche des bourreaux plus facile. C’est leur dernière politesse.

Krauss : En somme, tu n’es pas un traître. Mais tu as déclaré publiquement que tu étais un traître. Pour toi, il y a une différence. Pour les autres, non.

Hagen : II n’y a pas de différence ! J’ai trahi. J’ai trahi. Une fausse trahison fait un vrai traître, si elle est avouée.

Krauss : Es-tu même certain qu’elle t’ait cru ?

Hagen : Un mensonge signé de ma mort, il faut bien qu’elle le croie. Tu n’as pas vu la transformation de son visage, lorsque j’ai parlé ? Je crois qu’elle va mourir plus heureuse qu’elle n’a été dans toute sa vie, plus vivante qu’elle n’a été dans toute sa vie : et il me semble que je suis moi-même assez heureux.

Krauss : Avoir fait cela pour une femme qui t’était indifférente…

Hagen : Je l’ai fait. Je l’ai fait parce qu’il fallait en finir. D’une manière ou d’une autre. Je ne pouvais plus supporter cela, voilà tout. Je crois que j’aurais aussi bien pu la tuer. Vois-tu, Krauss, je te ferais rire si je te disais que tout cela est arrivé à cause d’un taureau.

Krauss : Quoi ?

Hagen : D’un taureau. D’un pauvre imbécile de taureau. J’ai peut-être encore le temps de te raconter cette petite histoire. Oui ? Bien ! C’était pendant le deuxième été de la guerre d’Espagne, à Valence. Pour se distraire de la mort des hommes, on avait la mort des taureaux. Ce jour-là, le taureau de la troisième course n’était pas un taureau très brave. Il n’avait pas envie de se battre. Il avait envie de s’en aller. Il ne comprenait pas ce qu’il avait à faire sous ce soleil sans pitié, dans ce cercle fermé autour de lui comme un piège, dans cet anneau de cris inexorables. Il était affolé parce qu’on lui voulait du mal. Il tournait, il tournait, son gros front poussait les planches, cherchait une planche qui fût plus pitoyable, qui fléchît. Je te l’ai dit, c’était un imbécile. Pas de remède, pas de refuge, pas de repos. Cela lui semblait absurde. Il avait fui devant les cavaliers et les piques. Il avait fui devant les aiguilles de feu des banderilles. Il avait fui devant le mal qui règne sur le monde. Il avait fui devant l’homme à l’épée et devant ce ridicule adversaire, l’homme à l’épée était lui-même de plus en plus ridicule, ne sachant que faire de sa bravoure sans danger. Maintenant, il ne pouvait plus fuir. Il était harassé, hébété, immobile ; et il fallait bien en finir avec ce crétin qui ne jouait pas le jeu, qui ne voulait pas être un héros. Il fallait bien le tuer, au milieu des quolibets, des injures, comme on chasse un mauvais acteur. Alors l’homme – il s’appelait Escudero – vint tout près de cette tête qui tombait presque jusqu’à terre, de cette nuque offerte au couteau, de cette bête qui reprenait un peu de souffle, qui respirait cet instant de répit tombé sur elle comme une grâce. Sans aucune prudence – il n’y avait pas besoin de prudence – il fit passer l’épée dans son poing gauche et il se pencha pour flatter ce mufle inoffensif. Une petite caresse négligente, comme pour dire : « Ce n’est qu’un veau. » Alors le taureau releva sa tête, lentement, elle était très lourde, cette tête, et il lécha cette main, cette première main qui ne le torturait pas. Ce fut un hurlement de joie tout autour de l’arène. On trépignait. On jetait en l’air les chapeaux. La bonne farce ! Jamais on n’avait rien vu d’aussi drôle. C’est alors, dans l’éclat de ces milliers de rires, c’est alors que l’épée frappa.

Krauss : Hé bien ?

Hagen : Moi aussi, comme l’autre vers son taureau, je suis allé vers Lise, vers cette petite vie en déroute, harcelée par un mal incompréhensible ; et j’ai eu son humble gratitude, son sourire timide et tremblant. Elle aussi, elle a cru que la main qui s’approchait d’elle lui apportait la première douceur du monde, et c’était la main de son exécuteur. Quand tu as parlé, Krauss, j’ai reçu son regard dans mon regard. Elle aurait pu faire l’économie du reste. Ce regard… Il n’y avait plus que lui. Tu vois. C’est bien à cause du taureau. Je ne sais pas si tu es tout à fait convaincu par mes explications. Je ne te souhaite pas de l’être.

Krauss : Pourquoi ?

Hagen : Parce que si tu sentais ce que j’essaie de te faire sentir, tu ne serais pas loin d’être un homme perdu, mon petit ange. Un traître, comme moi. La pitié, Krauss, la terrible pitié. Tu crois que c’est une femme à la larme facile. C’est un athlète aux doigts de fer dont la main se noue à ta gorge, et te voilà terrassé. Un homme peut toujours s’arranger avec sa propre souffrance, s’il est un homme. Mais avec la souffrance de l’Univers, avec la souffrance des enfants et celle des bêtes, avec cette souffrance sans limites, sans repos, sans répit ? La pitié ne peut s’arrêter nulle part, Krauss, ou elle n’est pas la pitié. La pitié – je ne te souhaite pas de la connaître. Celui sur qui elle a posé sa griffe en est possédé pour toujours. Vois-tu, je pourrais demander qu’on me donne une nouvelle chance, si j’avais été seulement un lâche – un moment de lâcheté, cela se surmonte. Mais je sais que je ne résisterai pas demain au regard d’une autre Lydia, au regard d’une autre Lise. Je suis un homme fini, comme on dit. Fini pour vous.

Krauss : Nous travaillerons sans toi, Hagen. Nous savons que la route est âpre et sanglante. Nous savons qu’il faut être durs. Nous serons durs, pour construire un monde où ta pitié sera inutile.

Hagen : La souffrance de la terre n’aura pas de fin, Krauss. Pas de fin jusqu’à la dernière angoisse du dernier des vivants, seul en face de sa mort. C’est la vie qui est cannibale, et qui se nourrit de vie. Bien sûr, il fallait tuer Lydia. Bien sûr, il y aura toujours des hérissons écrasés par nos convois victorieux. Il y aura toujours des captifs murés vivants dans les remparts de Ninive. Prends garde à la pitié, Krauss, prenez garde à la pitié. Si jamais vous entendez chuchoter en vous cette voix des profondeurs, étouffez-la, bâillonnez-la de vos deux mains. Elle s’élèverait en tempête et balaierait l’empire des hommes. Maintenant, que fais-tu de moi ?

Krauss : Ce que tu ferais à ma place.

Hagen : Je crois qu’il m’est à peu près indifférent de disparaître de ce monde. Mais je crains que les… formalités ne soient interminables.

Krauss, après une hésitation : Hagen, je ne crois pas qu’il y ait pour toi un procès public. Tu sais qu’on veut faire le silence sur toute cette affaire. Il me semble que je peux sans inconvénient t’offrir une autre solution.

Hagen : Une autre solution…

Krauss : Le chemin est long d’ici à Diesdorf. La nuit est sombre. Il serait assez naturel que tu cherches à t’enfuir.

Hagen : Toi, Krauss, tu me proposes de fuir ?

Krauss : Je te propose de chercher à fuir.

Hagen : Ah oui ! Abattu au cours d’une tentative d’évasion.

Krauss : Je ne peux faire plus, Hagen.

Hagen : C’est déjà plus que je ne puis accepter, ami Krauss. Tu me feras remettre à la police d’État à Diesdorf. J’ai commis une faute grave. Je tiens à rendre des comptes. Nous avons accepté une fois pour toutes de payer nos erreurs de nos personnes. C’est notre honneur de militants. J’y ajoute peut-être, pour ma part, le vain souci d’élégance que tu me reprochais tout à l’heure : ma coquetterie. Maintenant, il faut nous quitter. Le problème est de savoir avec quels mots nous quitter. Adieu, c’est un peu théâtral. Moi, je peux te dire : bonne nuit.

Krauss : Non, Hagen.

Hagen, riant : Attention, Krauss. Je crois que tu vas t’attendrir. (Ils se regardent. Hagen pose un instant la main sur l’épaule de Krauss, puis s’écarte. Krauss reste immobile.) Les policiers vont m’emmener en même temps que les condamnés, naturellement.

Krauss : Oui.

Hagen : J’assisterai à l’exécution ?

Krauss : Oui. Pourquoi ?

Hagen : J’aimerais être près de Lise Werner jusqu’au bout. J’aimerais qu’elle puisse croire que je vais mourir avec elle. Un dernier mensonge.

Krauss : Si tu veux, Hagen.

Hagen, qui allait sortir, revient : Krauss, même Lydia ?

Krauss : Même Lydia.

Hagen sort.

SCÈNE VIII

Krauss, Le Lieutenant, Adler

Krauss est seul. Le Lieutenant entre avec Adler.

Le Lieutenant : Nous l’avons retrouvé.

Krauss : Où s’était-il caché ?

Le Lieutenant : Au fond du jardin. Un de nos hommes l’a cueilli comme il se sauvait. Ce qui est curieux…, il s’était trompé. Il fuyait vers l’Est, vers notre frontière. (Il rit.) Dans les ambassades où ils s’occupent des traîtres, ils devraient leur donner des boussoles.

Krauss : Vers l’Est ? Vous l’avez fouillé ?

Le Lieutenant : Oui. Pas de papiers, naturellement. Ceci…

Il jette un petit livre sur la table.

Krauss, a regardé le livre : Tu es prêtre. Réponds. Si tu es prêtre, tu n’as pas le droit de mentir.

Adler : J’ai le droit de me taire.

Krauss : Tu es étranger. Tu es prêtre. Si tu en avais assez de la République orientale, tu pouvais te faire rapatrier par tes diplomates. Pourquoi partais-tu en fraude ?

Adler : Je ne partais pas. J’arrivais.

Krauss : Tu arrivais ?…

Adler : J’allais chez vous.

Krauss : Comme un espion ?

Adler : Comme un voleur. Peut-on venir autrement.

Krauss : Tu savais ce qui t’attendait.

Adler : Je sais ce qui m’attend.

Krauss : En somme, mission de propagande.

Adler : Si vous voulez.

Krauss : Mais tu ne pouvais donc pas rester tranquille ? Tu ne pouvais donc pas rester chez toi ?

Adler : C’est le mot. Je ne pouvais pas.

Krauss : Ils sont nombreux, ceux qui font ce que tu fais ?

Adler : Moins qu’il ne faudrait.

Krauss Mais croyez-vous que nous allons vous laisser faire, imbéciles ? Croyez-vous que les hommes de chez nous vont joindre de nouveau les mains, comme des esclaves, pour que vos maîtres y passent des chaînes ? Vous venez leur parler de l’Enfer ? L’Enfer est derrière eux. Vous venez leur dire que le malheur de leur condition est sans remèdes, et ils ont choisi de le vaincre. Vous venez leur dire qu’un Dieu est mort pour eux, et ils ont décidé de ne laisser ce soin à personne. Vous venez avec votre pitié, votre sale pitié qui se gagne comme une maladie. Ils n’ont plus besoin de pitié.

Adler : Ils ont besoin d’avoir pitié.

Krauss : II y a encore assez de coins du monde où la peine des hommes est absurde et sans remède. Que venez-vous faire, là où elle a trouvé un sens ? (Un papier s’est échappé du livre.) Qu’est-ce que cela ?

Adier se tait.

Krauss, lit lentement, d’une voix neutre : « Dieu a voulu être Sacrificateur et Victime en sa seule Personne pour être, jusqu’à la fin des temps le seul Sacrificateur et la seule Victime, seule victime en toutes les victimes, seul humilié en tous les humiliés, seul supplicié en tous les suppliciés. Pour que tout autre sang répandu sur la terre fût désormais son sang répandu. Pour que son sacrifice fût désormais le plus grand sacrifice humain, le seul et le dernier. »

Adler : Dieu meurt avec chaque homme qui meurt, tous les jours, à chaque minute. Il faut bien que le prêtre soit auprès de son Dieu et l’assiste dans la mort. On meurt beaucoup chez vous.